資源簡介

資源簡介

第20課 社會主義國家的發展與變化

【課程標準】通過了解第二次世界大戰后社會主義國家的新變化,認識其發展中的問題與挑戰。

【學習目標】1.二戰后,蘇聯社會主義建設的成就和問題?(赫魯曉夫、勃列日涅夫、戈爾巴喬夫)

2.東歐劇變的背景、表現?

【導學案】

一、蘇聯的發展、改革與解體

問題設計1:據課文P122第1段找出二戰后蘇聯的發展狀況?

問題設計2:據課文P123第1、2段找出赫魯曉夫改革的主要內容和評價?

問題設計3:據課文P123第3段找出勃列日涅夫改革的主要內容和結果?

問題設計4:據課文P124第1段找出戈爾巴喬夫改革的內容和蘇聯解體的時間?

【活動設計1】根據課文第一目內容,思考124頁思考點“蘇聯改革給我們的什么樣的啟示”?

①改革必須堅持社會主義方向、堅持共產黨的領導;

②制定政策要從國情出發,實事求是;生產關系必須適應生產力發展;

③要堅持國民經濟按比例協調發展(農、輕、重);

④要重視人民生活水平的提高;

⑤要調動地方和企業的主動性與積極性;

⑥要健全社會主義民主與法制

二、東歐的社會主義建設、改革和劇變

問題設計1:據課文P124第2段找出二戰前后東歐的社會主義改革背景?

問題設計2:據課文P124第3段、P125第2段找出東歐社會主義改革的表現(南斯拉夫、波蘭、匈牙利、民主德國)?

問題設計3:據課文P125第3、4段找出東歐劇變的背景、表現?

【活動設計2】閱讀課本126頁“學思之窗”,你怎樣理解鄧小平的這段話?

①社會主義代替資本主義是人類社會發展的總趨勢;

②社會主義在發展過程中出現曲折,也是歷史發展規律的一部分;

③辯證認識社會主義發展中的挫折,從中吸取教訓,將促使社會主義健康發展。

三、中國社會主義的發展

問題設計1:據課文P126第1段找出1949-1978新中國建設的成就、意義?

問題設計2:據課文P126第2段、P127第2段找出1978年以來,中國社會主義建設的成就?中國特色社會主義發展的歷史意義?

【知識拓展】

1、“和平演變”:二戰后,以杜勒斯、凱南為代表的一批西方政治家、外交家,提出了“和平演變”社會主義國家的戰略。他們企圖通過與社會主義國家的接觸,用西方的價值觀、意識形態和生活方式,影響和改造社會主義國家人民,特別是第二代、第三代青年人的思想,使社會主義國家逐步變得對資本主義無害,逐步演變成和西方一樣的“自由世界”。

第20課 訓練案(限時15分鐘)

1.從1958年起,蘇聯陸續出臺了農業新措施,由國家通過計劃以公頃計算收購量,按地區分別規定的統一價格收購一部分農產品,其余農產品可在市場上自由出售。這一措施有利于( )

A.加強國家對經濟的控制 B.促使蘇聯經濟進入市場軌道

C.提高農民的生產積極性 D.為實現工業化積累所需資金

2.勃列日涅夫在1981年召開的蘇共二十六大上強調說:“黨一向把計劃看成法律。這不僅僅是因為計劃是由最高蘇維埃批準的。計劃之所以就是法律,是因為只有遵循計劃才能保證國民經濟協調工作。”這一主張對蘇聯的影響是( )

A.延續了舊的發展模式 B.確立了計劃經濟體制

C.保障了工業化的進行 D.完善了國家法律體系

3.有學者認為,戈爾巴喬夫接手時蘇聯已經喪失了發展前景,“就像一個癌癥晚期病人,已難以救藥”,任誰也挽救不了這個制度滅亡的命運。該學者認為蘇聯解體的主要原因是( )

A.日益僵化的政治經濟體制 B.蘇聯共產黨失去群眾支持

C.西方和平演變戰略的影響 D.戈爾巴喬夫改革徹底失敗

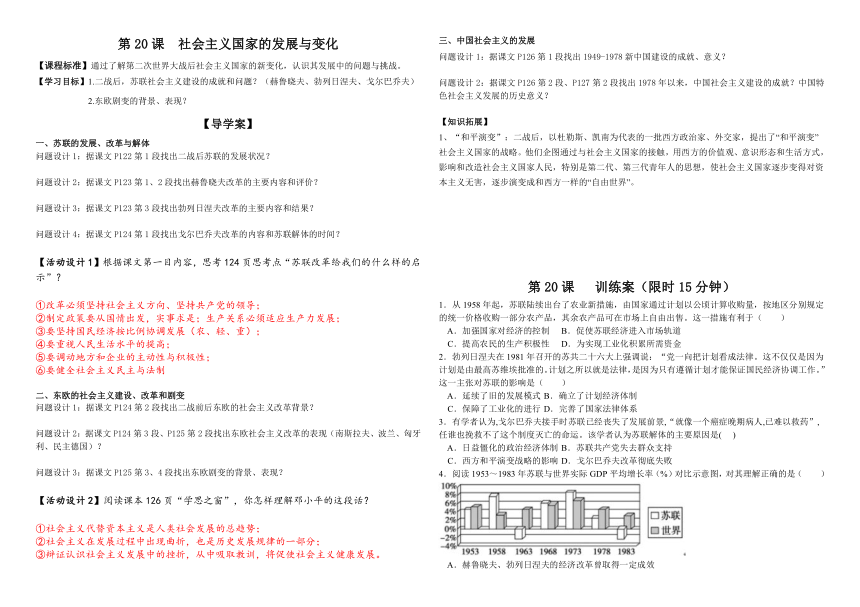

閱讀1953~1983年蘇聯與世界實際GDP平均增長率(%)對比示意圖,對其理解正確的是( )

A.赫魯曉夫、勃列日涅夫的經濟改革曾取得一定成效

B.赫魯曉夫、勃列日列夫改革突破了斯大林經濟模式

C.蘇聯的經濟改革使得GDP增長率超過世界先進水平

D.只有戈爾巴喬夫改革使得蘇聯的經濟出現負增長率

5.某學習小組圍繞下列圖片資料開展研究性學習,其研究的主題是( )

A.戰后科技革命與經濟發展 B.社會主義與資本主義對抗

C.社會主義國家關系的發展 D.蘇聯社會主義建設與改革

6.有學者在研究蘇聯共產黨1991年潰散之時發現,“無論是在中央還是地方的歷史檔案中,人們都沒有發現在敵對勢力取締共產黨時遇到來自黨的各級組織進行抵抗的記載”。該學者認為蘇聯共產黨執政失敗源于( )

A.蘇聯共產黨逐漸脫離群眾 B.西方國家對蘇聯的滲透

C.戈爾巴喬夫改革背離方向 D.共產黨員理想信念喪失

7.下圖是《20世紀的世界》一書的目錄,橫線處的內容是( )

第八編變化中的世界 第一章 第一節波蘭:危機與變革 第二節匈牙利:歷史的重負 第三節民主德國:渴望統一 …… 第二章蘇聯的解體 第三章冷戰后的東方世界 第四章冷戰后的西方世界

A.美蘇的爭霸 B.歐洲的聯合 C.歐洲的爭奪 D.東歐的劇變

8.如圖是1991年世界新聞攝影比賽的獲獎作品《摧毀柏林墻》,照片中一位年青人正在用錘頭和鑿子拆毀柏林墻。該作品( )

A.表明歐洲地區的軍事對抗已經消除 B.標志者美蘇兩極格局正式瓦解

C.展現了民眾渴望結束對抗的迫切感望 D.反映了青年一代的沮喪和頹廢

9.1982年,波蘭政府在蘇聯的壓力下取締了國內最大的反對派組織——團結工會后,美國總統里根迅速宣布對波蘭實行經濟制裁,并秘密向團結工會提供了100萬美元的活動經費,1984年團結工會領導人瓦文薩獲得諾貝爾和平獎,1989年團結工會贏得波蘭議會大選。材料表明東歐劇變( )

A.是西方國家進行和平演變的結果 B.根源于高度集中的計劃經濟體制

C.是東歐國家爭取獨立自主的產物 D.是冷戰時期美蘇爭霸的必然結果

10.1989年起,東歐局勢發生了激烈的動蕩,美國《時代》周刊曾用幾個“10”概括了東歐五國的事態:“波蘭變化用了10年,匈牙利用了10個月,民主德國用了10周,捷克斯洛伐克用了10天,而羅馬尼亞僅用了10個小時。”材料表明( )

A.東歐劇變發生時間短速度快B.東歐劇變是這些國家各種矛盾長期積累的總爆發

C.戈爾巴喬夫改革放棄了對東歐社會主義政權的支持

D.東歐劇變是在西方策劃下產生的連鎖反應

11.1913~1998年世界主要地區人均G DP(年均復合)增長率(%),據如表判斷,甲、乙、丙、丁所代表的國家或地區依次為( )

國家或地區 年份

1913~1950 1950~1973 1973~1998

甲 1.50 3.49 —1.10

乙 0.89 8.05 2.34

丙 0.76 4.08 1.78

丁 —0.60 2.90 5.60

A.東歐和前蘇聯、日本、西歐、中國 B.日本、美國、中國、西歐

C.中國、美國、東歐和前蘇聯、西歐 D.東歐和前蘇聯、中國、美國、日本

1—5:CAAAD 6—11:DDCABA

閱讀材料,回答問題。

材料 斯大林逝世后,蘇聯黨和國家面臨一系列問題,對斯大林登峰造極的個人崇拜,以及由此引起的民主法制的破壞、黨和國家政治生活的不正常狀態,使廣大人民群眾的積極性、主動性受到很大的壓抑。赫魯曉夫上臺后對斯大林的政策作了一些調整,卻遇到了一個現實問題,即如何對待斯大林及斯大林模式。如果這一問題得不到解決,改革就難以進行。

——摘編自(俄)亞歷山大佩日科夫《“解凍”的赫魯曉夫》

根據材料并結合所學知識,指出赫魯曉夫改革的歷史背景,并說明赫魯曉夫在“現實問題”上所采取的重要行動及其作用。(10分)

背景:①斯大林體制的弊端日益暴露;②個人崇拜嚴重,民主法制遭到破壞;③蘇聯優先發展重工業的政策未變,農業、輕工業發展比較落后。(6分)

重要行動及作用:在蘇共二十大上作了《關于個人迷信及其后果》的秘密報告,打破了對斯大林的個人崇拜,但全盤否定斯大林,造成思想混亂。(4分)

第20課 社會主義國家的發展與變化 背讀案

一、蘇聯的發展、改革與解體

1、二戰后斯大林時期的成就與問題(二戰后蘇聯的社會狀況):

(1)成就: 國民經濟恢復和發展;爆炸原子彈和氫彈;人民的教育和生活水平有很大提高。

(2)問題: 優先發展重工業的政策,導致國民經濟比例失調,農業、輕工業落后。

2、赫魯曉夫改革(1953-1964年)

(1)背景:①斯大林體制的弊端日益暴露;②優先發展重工業的政策導致國民經濟比例失調。

(2)內容:

①政治:平反冤假錯案,強調集體領導,改革干部制度。

②經濟:農業:(改革重點)加大農業投入、將農產品義務交售制改為農產品收購制;

工業:改革工業管理體制。

評價:

進步性:(1957年,蘇聯成功發射了世界上第一顆人造地球衛星。)

①赫魯曉夫改革注入了市場經濟成分,取得了一些成效;

②推進了農業發展,耕地面積和糧食產量有所增加;

③蘇共二十大的秘密報告,打破了對斯大林的個人崇拜。

局限性:

①改革沒有突破計劃經濟體制,國民經濟比例仍然嚴重失調。

②全盤否定斯大林,造成思想混亂。

3、勃列日涅夫改革(1964-1982年)

(1)內容: 工業領域推行“新經濟體制”改革,擴大企業自主權;

利用獎金等經濟杠桿促進企業改善管理、提高效益。(工業為改革重點)

(2)評價: ①只是對計劃經濟體制的修補,效果有限;

②勃列日涅夫改革后期趨于保守,專斷作風嚴重,工作缺乏活力,社會矛盾叢生,發展緩慢。

4、戈爾巴喬夫改革(1985-1991年)

(1)內容:

①經濟:承認市場調節在社會主義經濟中的作用。

②政治:取消蘇共領導地位,放棄社會主義制度;在意識形態上拋棄馬克思主義。

后果:①經濟改革成效甚微;

②政治改革造成思想混亂,民族分離主義興起,導致蘇聯解體。

蘇聯解體(1991年12月26日)

原因:

①根本原因:蘇聯模式的弊端積重難返;(高度集中的計劃經濟體制的弊端長期得不到糾正)

②直接原因:戈爾巴喬夫改革背離社會主義方向。

③外部原因:西方資本主義國家的“和平演變”戰略。

二、東歐的社會主義建設、改革和劇變

1、背景:①二戰勝利前后,在蘇聯幫助下,東歐建立了一系列人民民主國家。

②東歐各國大多采取蘇聯模式,造成國民經濟比重失調,國民收入下降。

2、改革:

(1)南斯拉夫——最早改革

措施:建立社會主義自治制度,權力下放,促進了經濟發展。

問題:導致地方主義抬頭,民族問題尖銳,為后來國家分裂埋下了隱患。

(2)其他:波蘭、匈牙利、民主德國的改革也曾取得顯著成效,但是東歐各國的改革都沒有突破蘇聯模式的束縛,80年代經濟陷入嚴重困境、政局劇烈動蕩。

3、東歐劇變(1989-1992年)

(1)背景:①東歐各國的改革沒有突破蘇聯模式的束縛,陷入經濟困境,政局動蕩;

②蘇聯鼓勵東歐改革; ③西方“和平演變”戰略的影響。

(2)表現:否定馬克思主義的指導,否定社會主義制度,拋棄共產黨領導地位,實行政治多元化,社會政治經濟制度急劇變化。

(3)東歐各國劇變的不同形式:

波蘭、匈牙利等國變化相對平穩;羅馬尼亞發生流血沖突:1990年民主德國并入聯邦德國;

捷克斯洛伐克分為捷克和斯洛伐克兩個獨立國家;南斯拉夫經過激烈內戰,最終解體。

三、中國社會主義的發展

1、發展概況:

(1)1949-1978年:

成就:制定1954年憲法,1956年基本完成三大改造,建立起社會主義基本制度;

1956—1966年全面建設社會主義時期,在曲折中發展,取得兩彈一星等巨大成就;

意義:這些成就在新中國歷史上具有開創性、奠基性的意義,為新的歷史時期開創中國特色社會主義道路提供了物質基礎。

(2)1978年以來:

成就:改革開放,逐步建立社會主義市場經濟體制,取得巨大成就;

探索出中國特色社會主義道路。

意義:中國特色社會主義深化了對人類社會發展規律的認識,是對世界社會主義理論的重大貢獻,在人類社會發展史上具有重大意義。

【知識拓展】

1、“和平演變”:二戰后,以杜勒斯、凱南為代表的一批西方政治家、外交家,提出了“和平演變”社會主義國家的戰略。他們企圖通過與社會主義國家的接觸,用西方的價值觀、意識形態和生活方式,影響和改造社會主義國家人民,特別是第二代、第三代青年人的思想,使社會主義國家逐步變得對資本主義無害,逐步演變成和西方一樣的“自由世界”。

展開更多......

收起↑

資源預覽

資源預覽