|

<form id="jzysn"><strong id="jzysn"></strong></form><b id="jzysn"><tr id="jzysn"><label id="jzysn"></label></tr></b>

|

<menu id="jzysn"><dl id="jzysn"></dl></menu>

| | |

|

|

|

|

|

|

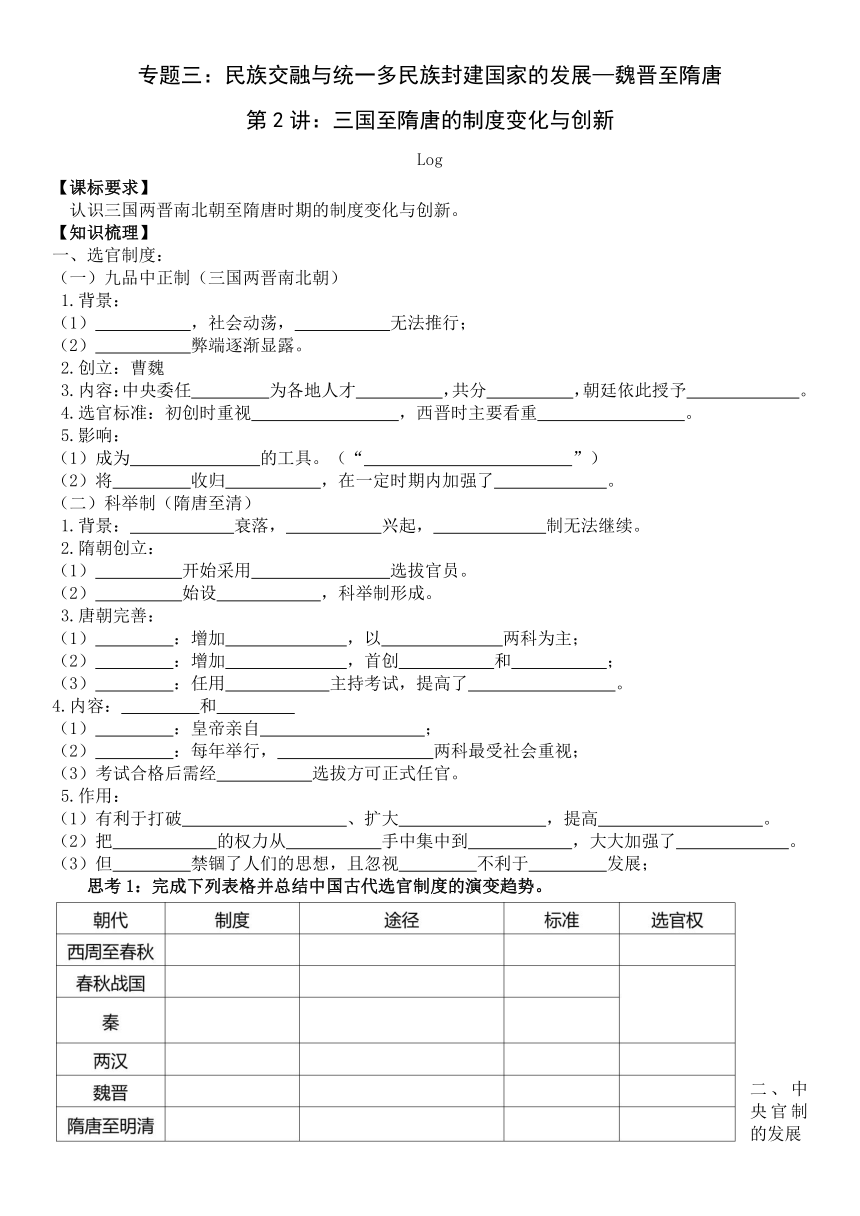

資源預覽

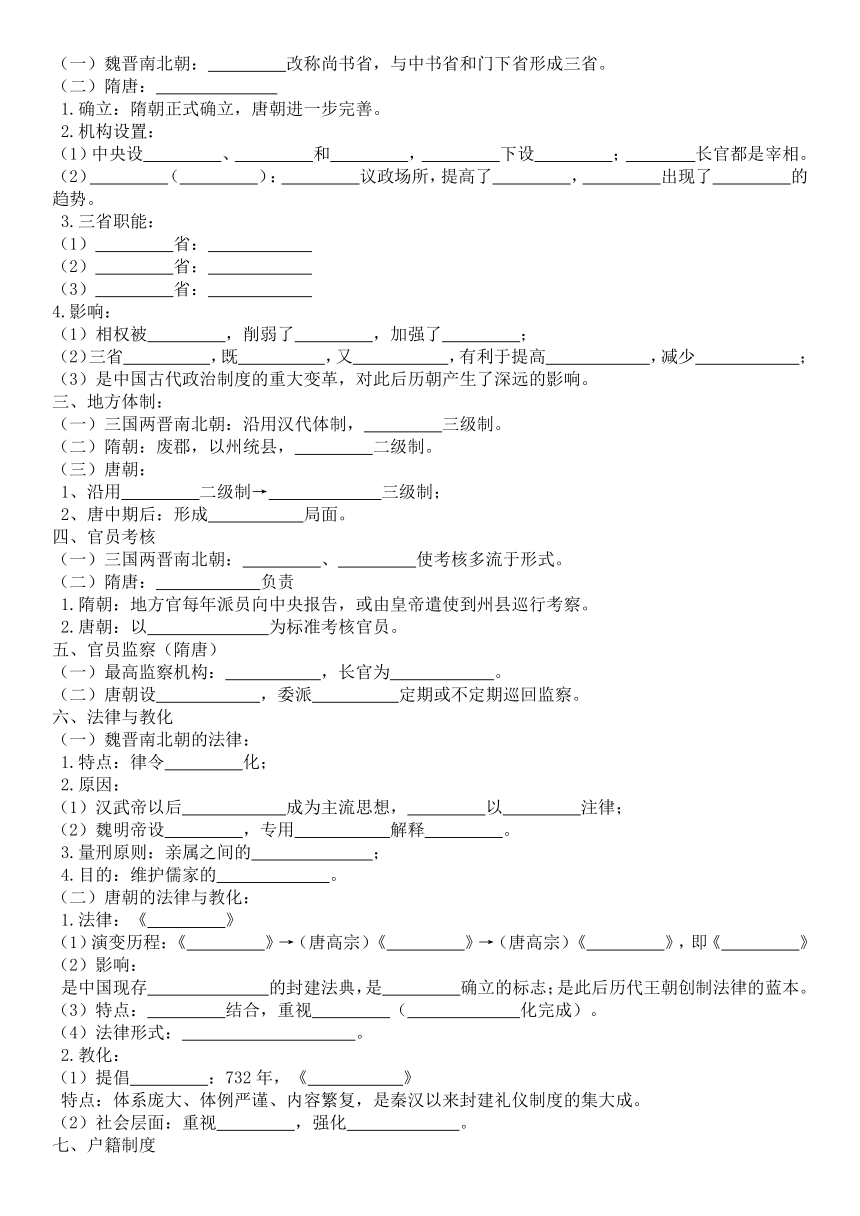

資源預覽

資源預覽

資源預覽