<span id="9zdmk"><tbody id="9zdmk"></tbody></span>

<form id="9zdmk"></form> |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

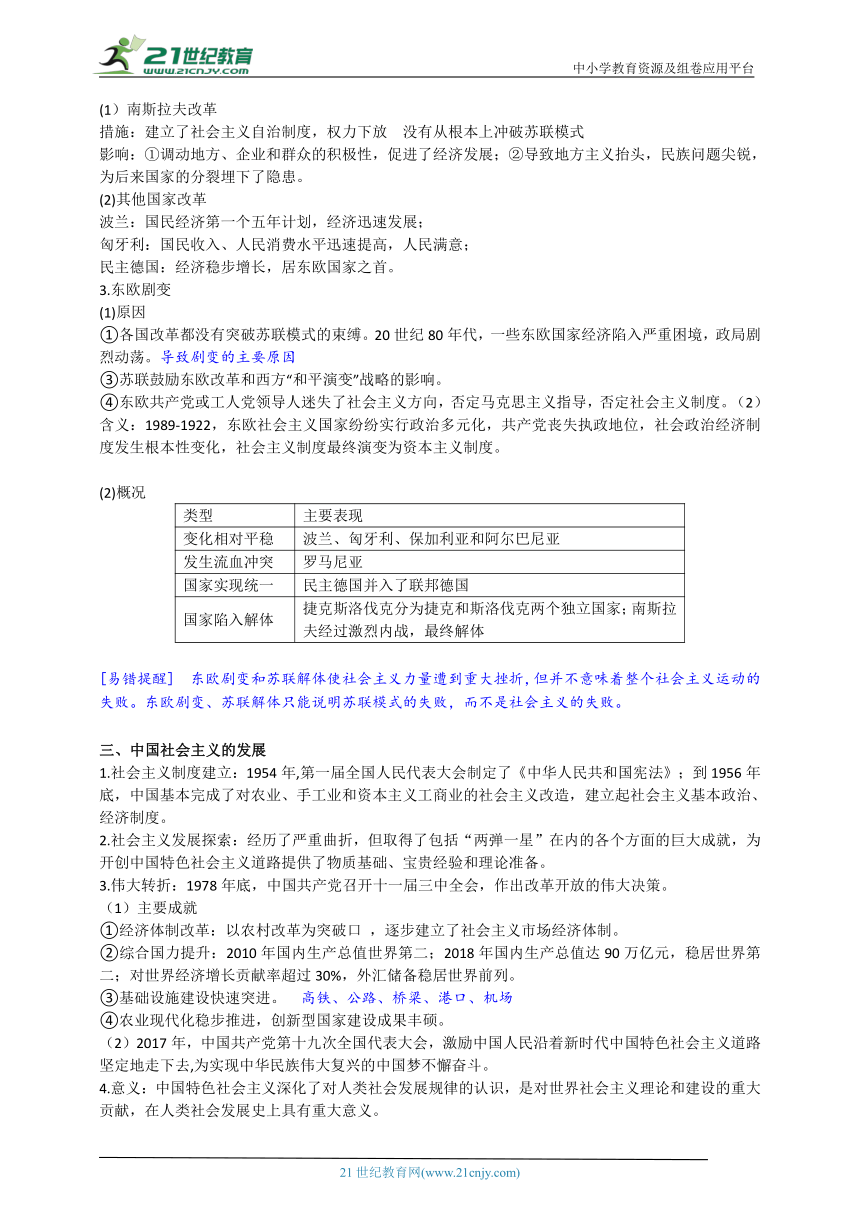

資源預覽

資源預覽

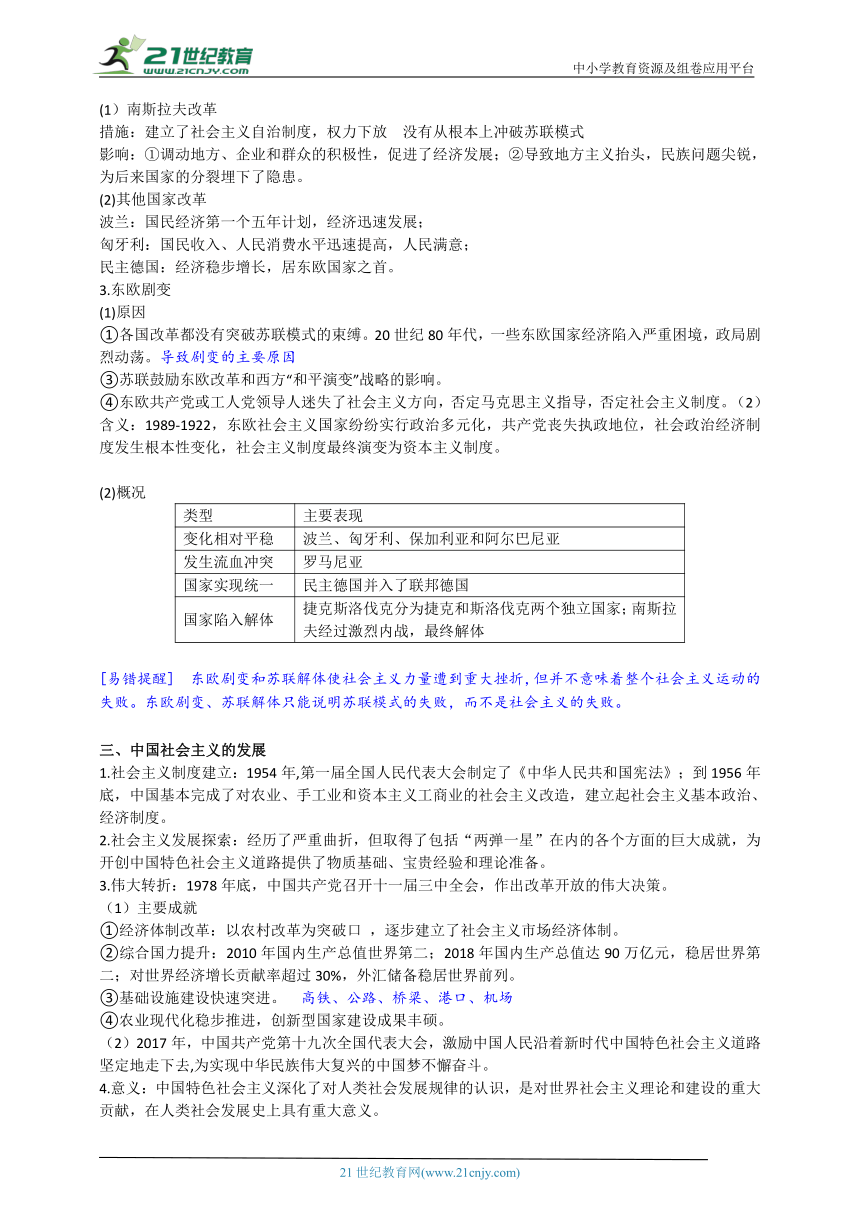

資源預覽

資源預覽