資源簡介

資源簡介

(共16張PPT)

冀人版四年級上冊 第五單元 太陽、地球和月亮

期末復習

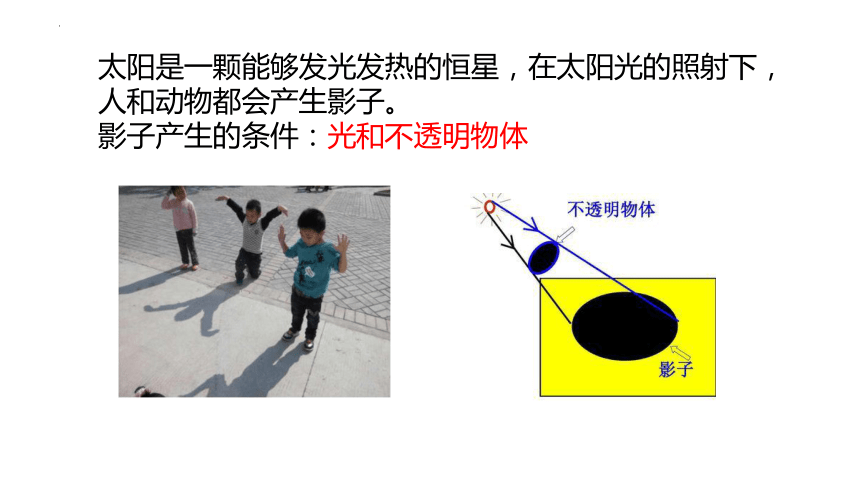

太陽是一顆能夠發光發熱的恒星,在太陽光的照射下,人和動物都會產生影子。

影子產生的條件:光和不透明物體

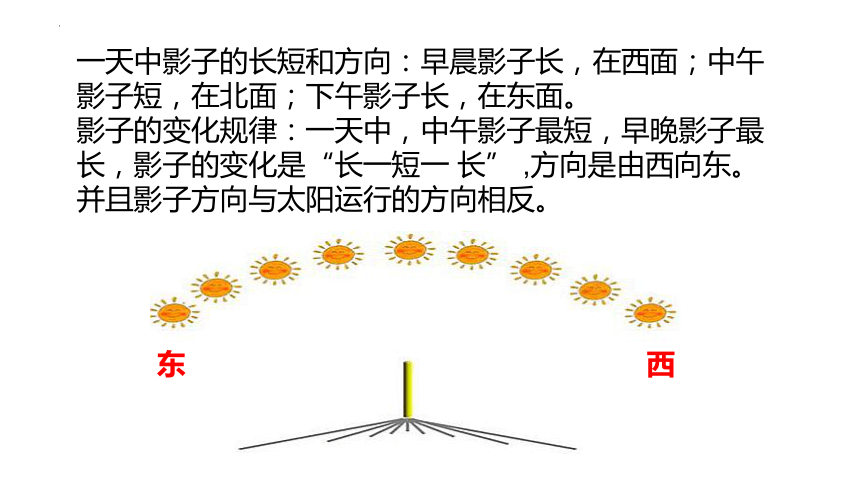

一天中影子的長短和方向:早晨影子長,在西面;中午影子短,在北面;下午影子長,在東面。

影子的變化規律:一天中,中午影子最短,早晚影子最長,影子的變化是“長一短一 長” ,方向是由西向東。并且影子方向與太陽運行的方向相反。

東

西

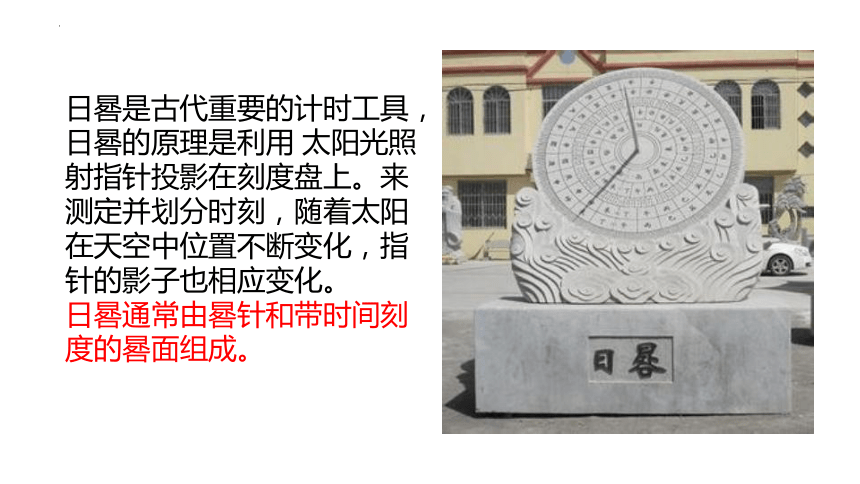

日晷是古代重要的計時工具,日晷的原理是利用 太陽光照射指針投影在刻度盤上。來測定并劃分時刻,隨著太陽在天空中位置不斷變化,指針的影子也相應變化。

日晷通常由晷針和帶時間刻度的晷面組成。

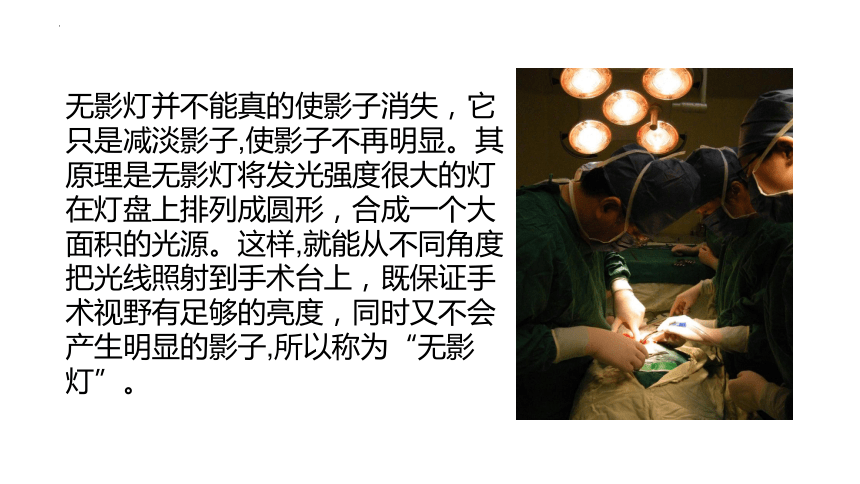

無影燈并不能真的使影子消失,它只是減淡影子,使影子不再明顯。其原理是無影燈將發光強度很大的燈在燈盤上排列成圓形,合成一個大面積的光源。這樣,就能從不同角度把光線照射到手術臺上,既保證手術視野有足夠的亮度,同時又不會產生明顯的影子,所以稱為“無影燈”。

人類認識地球形狀的過程可以總結為:從直覺(“蓋天說”、天圓地方)到猜想(“渾天說”“宣夜說”),從猜想到驗證(麥哲倫,環球航行)再到確認(地球衛星照片),最終得出結論:地球是一個球體。

1961年,蘇聯航天員加加林駕駛“東方一號”宇宙飛船,首次從太空看到地球是一顆蔚藍色的星球。并拍攝了地球的照片,

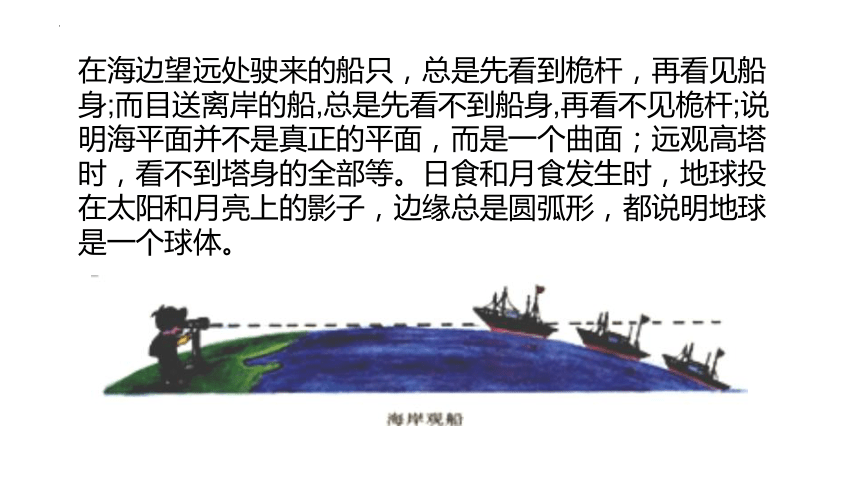

在海邊望遠處駛來的船只,總是先看到桅桿,再看見船身;而目送離岸的船,總是先看不到船身,再看不見桅桿;說明海平面并不是真正的平面,而是一個曲面;遠觀高塔時,看不到塔身的全部等。日食和月食發生時,地球投在太陽和月亮上的影子,邊緣總是圓弧形,都說明地球是一個球體。

地球儀是人們根據地球的形狀,按照比例縮小后,制成的地球模型

地球儀由底座、固定架、旋轉軸和球面構成。地球儀上有各種符號、文字、顏色用來表示陸地、河湖、海洋、山脈、城市等。還有經線、緯線、南北極等

隨著科技的發展,人們對地球形狀測量得越來越準確,科學家們發現地球是一個兩極稍扁、赤道略鼓、接近正圓、表面凸凹不平的橢球體。

地表的陸地被海洋分隔成大小不等的許多塊,通常人們把海洋所包圍的大面積陸地叫做大陸,小塊陸地叫做島嶼.大陸及其附近的島嶼合稱為洲。地球上的陸地主要分為七個大洲,分別是亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南極洲。

七大洲按面積由大到小的順序依次為亞洲、非洲、北美洲、南美洲、南極洲、歐洲、大洋洲。速記:亞非北南美,南極歐大洋

地表的海洋是相互溝通的,形成了統一的世界大洋.根據海陸分布形勢,可把世界海洋分為四部分:太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋.其間沒有什么天然的界線,通常以水下的海嶺或某條經線為分界的.

四大洋從大到小依次為:太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋

四大洋面積比較

世界的海陸分布極不均勻。從南北半球看,陸地主要分布在北半球,海洋主要分布在南半球;從東西半球看,陸地主要分布在東半球,海洋主要分布在西半球。地球上海洋面積約占71%,陸地面積約占29%,即“三分陸地,七分海洋”。

東半球

西半球

觀察月亮時,①選擇一個開闊的地方,每天晚上在同一個位置觀察。②上半月在日落時,下半月在日出時,觀察月亮在天空中的位置、形狀、月亮明亮的部分向著哪個方向。③按照農歷時間,連續一個月對月相進行觀察。④將觀察到的月亮形狀,對應日期畫在《月相記錄單》上

月亮在一個月內不一樣的形狀稱為月相,月相的變化是:上上西西:上弦月出現在上半夜的西半天,亮面朝西,由缺逐漸變圓。下下東東:下弦月出現在下半夜的東半天,亮面朝東,由圓逐漸變缺。月相的變化周期大約是29 天半。

農歷下半月:

月相的變化規律是:新月——峨眉月——上弦月——盈凸——滿月——虧凸——下弦月——殘月——新月。上弦月出現在上半夜的西半天,亮面朝西。下弦月出現在下半夜的東半天,亮面朝東

月球表面有月海、山脈、環形山和輻射紋等。

我們看到月亮上比較亮的地方是山脈和高地,比較暗的地方是平原和盆地,月亮上的山脈大多是環形山。

月球本身不能發光,明亮的月光是它反射的太陽的光

展開更多......

收起↑

資源預覽

資源預覽