資源簡介

資源簡介

第18課 世界主要國家的基層治理與社會保障

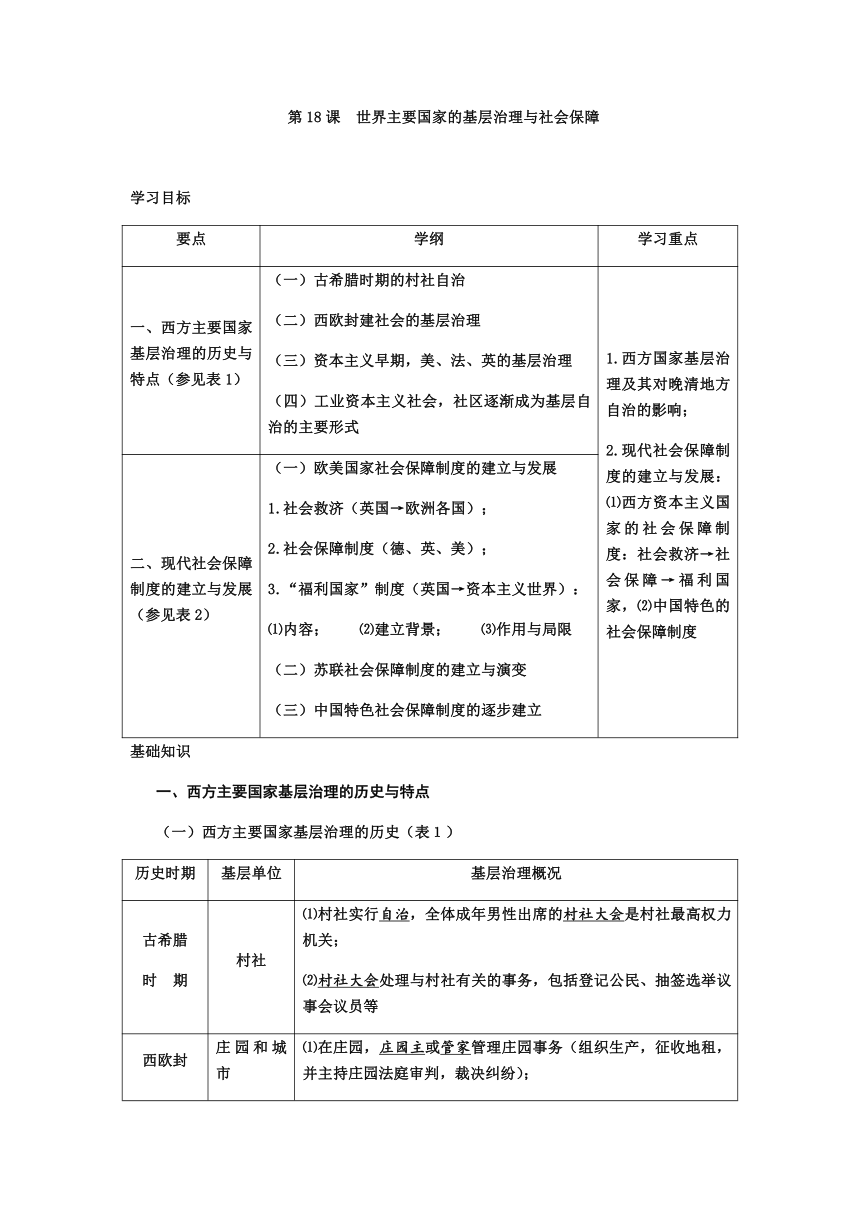

學(xué)習(xí)目標(biāo)

要點 學(xué)綱 學(xué)習(xí)重點

一、西方主要國家基層治理的歷史與特點(參見表1) (一)古希臘時期的村社自治 (二)西歐封建社會的基層治理 (三)資本主義早期,美、法、英的基層治理 (四)工業(yè)資本主義社會,社區(qū)逐漸成為基層自治的主要形式 1.西方國家基層治理及其對晚清地方自治的影響; 2.現(xiàn)代社會保障制度的建立與發(fā)展:⑴西方資本主義國家的社會保障制度:社會救濟→社會保障→福利國家,⑵中國特色的社會保障制度

二、現(xiàn)代社會保障制度的建立與發(fā)展(參見表2) (一)歐美國家社會保障制度的建立與發(fā)展 1.社會救濟(英國→歐洲各國); 2.社會保障制度(德、英、美); 3.“福利國家”制度(英國→資本主義世界): ⑴內(nèi)容; ⑵建立背景; ⑶作用與局限 (二)蘇聯(lián)社會保障制度的建立與演變 (三)中國特色社會保障制度的逐步建立

基礎(chǔ)知識

一、西方主要國家基層治理的歷史與特點

(一)西方主要國家基層治理的歷史(表1)

歷史時期 基層單位 基層治理概況

古希臘 時 期 村社 ⑴村社實行自治,全體成年男性出席的村社大會是村社最高權(quán)力機關(guān); ⑵村社大會處理與村社有關(guān)的事務(wù),包括登記公民、抽簽選舉議事會議員等

西歐封 建社會 莊園和城市 ⑴在莊園,莊園主或管家管理莊園事務(wù)(組織生產(chǎn),征收地租,并主持莊園法庭審判,裁決糾紛); ⑵在城市,手工業(yè)者和商人組成行會或商會,規(guī)范手工業(yè)者和商人的經(jīng)營活動,行會或商會上層分子把持城市政權(quán),行使城市治理的職責(zé); ⑶基督教會在基層治理中也發(fā)揮了重要作用

資本主義早期 英國 自治市 1835年頒布法律。規(guī)定自治市的政府和議會都由當(dāng)?shù)剡x民選舉產(chǎn)生,地方征稅所得也由自治市自主開支,但必須接受選民監(jiān)督,確立了英國近代自治市制度

美國 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 建國后,基本保持了地方自治的傳統(tǒng),鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)著除司法之外的所有公共服務(wù)功能

法國 自治市鎮(zhèn) 大革命后,每個市鎮(zhèn)的市長和市議會都由普選產(chǎn)生,市長同時對中央政府和本地選民負(fù)責(zé)

工業(yè)資本主義社會 社區(qū) ⑴隨著工業(yè)革命的發(fā)展,城市社會救濟遭遇瓶頸,各國探索把城市分成若干小區(qū),各小區(qū)負(fù)責(zé)落實救濟工作,社區(qū)組織開始形成; ⑵二戰(zhàn)后,社區(qū)很快發(fā)展為基層自治的主要方式; ⑶20世紀(jì)80年代以后,西方國家的社區(qū)承擔(dān)了更多的政府功能

(二)西方主要國家基層治理的特點

[思考點1]西方國家基層治理的主要特點是什么?

⑴基層自治和社區(qū)是西方國家基層治理的主要特點和發(fā)展趨勢;

⑵各國基層治理的方式有所不同;

⑶地方政府享有的自治權(quán)越來越大,地方官員和議員都由當(dāng)?shù)剡x舉產(chǎn)生,需要對當(dāng)?shù)剡x民負(fù)責(zé);

⑷社區(qū)主要由居民自我管理;

⑸各國政府和聯(lián)合國在實現(xiàn)基層治理方面發(fā)揮積極推動作用。

[史料閱讀與解析2]

材料一:英國在1835年頒布《市政法案》,確立了英國近代自治市制度。……這一時期,各國積極探索社會救濟的新方法,例如,把城市分成若干小區(qū),每個小區(qū)組織志愿者,負(fù)責(zé)救濟的分配,并協(xié)調(diào)慈善團體和救濟機構(gòu)的工作,社區(qū)組織開始形成。

⑴根據(jù)材料一并結(jié)合所學(xué),分析社區(qū)組織開始形成的背景。

背景:①工業(yè)革命擴展;②城市自治權(quán)擴大;③城市人口激增,社會問題不斷增多,傳統(tǒng)的社會救濟遇到瓶頸,各國在探索社會救濟的新方法中開始形成社區(qū)組織。

材料二:1955年,聯(lián)合國頒布了《通過社區(qū)發(fā)展促進(jìn)社會進(jìn)步的報告》,倡導(dǎo)社區(qū)居民和社區(qū)組織共同參與社區(qū)事務(wù),以自身的努力和政府聯(lián)合一致,合理利用社區(qū)內(nèi)外資源,共同為改善社區(qū)的經(jīng)濟、文化和社會狀況而努力。

材料三:地方政府的任務(wù)在于明確要求和設(shè)定優(yōu)先項目,制定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和運用最佳方式來達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn),并將這些服務(wù)和戰(zhàn)略責(zé)任加以區(qū)分。地方政府不再采用直接提供公共服務(wù)的傳統(tǒng)模式。

——1991年英國《競爭求質(zhì)量》白皮書

⑵根據(jù)材料二、三并結(jié)合所學(xué),分析二戰(zhàn)后社區(qū)逐漸成為基層治理主要方式的原因。

原因:①聯(lián)合國對社區(qū)建設(shè)的推動;②各國政府對基層治理的重視與治理方式變革;③民主政治的發(fā)展;④隨著經(jīng)濟社會發(fā)展,社區(qū)事務(wù)增多。

⑶根據(jù)材料二、三并結(jié)合所學(xué),概括社區(qū)治理的特點。

特點:①二戰(zhàn)以來,社區(qū)發(fā)展迅速,成為基層治理的主要方式;②政府基本不直接干預(yù)社區(qū)事務(wù),社區(qū)主要依靠居民自我管理;③社區(qū)治理內(nèi)容越來越豐富,成為反映民意的重要組織;④20世紀(jì)80年代以來,社區(qū)承擔(dān)了更多的政府功能,社區(qū)也接受來自公眾、志愿者和私人部門的更多公共服務(wù)。(其他言之有理亦可)

材料四:為了提高地方政府的管理效率,各國紛紛在社區(qū)管理中引入企業(yè)管理辦法,還把原先由政府承擔(dān)的很多事務(wù)交給市場和社會,通過市場競爭機制,實現(xiàn)社會的有效分工。例如,20世紀(jì)八九十年代,英國頒布法律,把醫(yī)院管理、社區(qū)服務(wù)、社會治安和教育等都交給相關(guān)公司承擔(dān)。

⑷根據(jù)材料四并結(jié)合所學(xué),說明二戰(zhàn)后社區(qū)治理的發(fā)展趨勢及其作用。

趨勢:①治理主體多元化(政府、企業(yè)、組織、公眾、志愿者等);②自治化(政府不再直接干預(yù)社區(qū)事務(wù));③社區(qū)職能擴大化(特別是20世紀(jì)80年代以來,社區(qū)承擔(dān)了更多的政府功能);④引進(jìn)企業(yè)管理方法,逐步市場化;⑤立法規(guī)范和保障基層自治。

作用:①社區(qū)是反映民意的重要組織,緩和了社會矛盾,維護了社會秩序和政治穩(wěn)定;②提高社區(qū)治理的效率,降低治理成本;③逐步改善社區(qū)經(jīng)濟、文化和社會狀況,提高人民生活質(zhì)量。

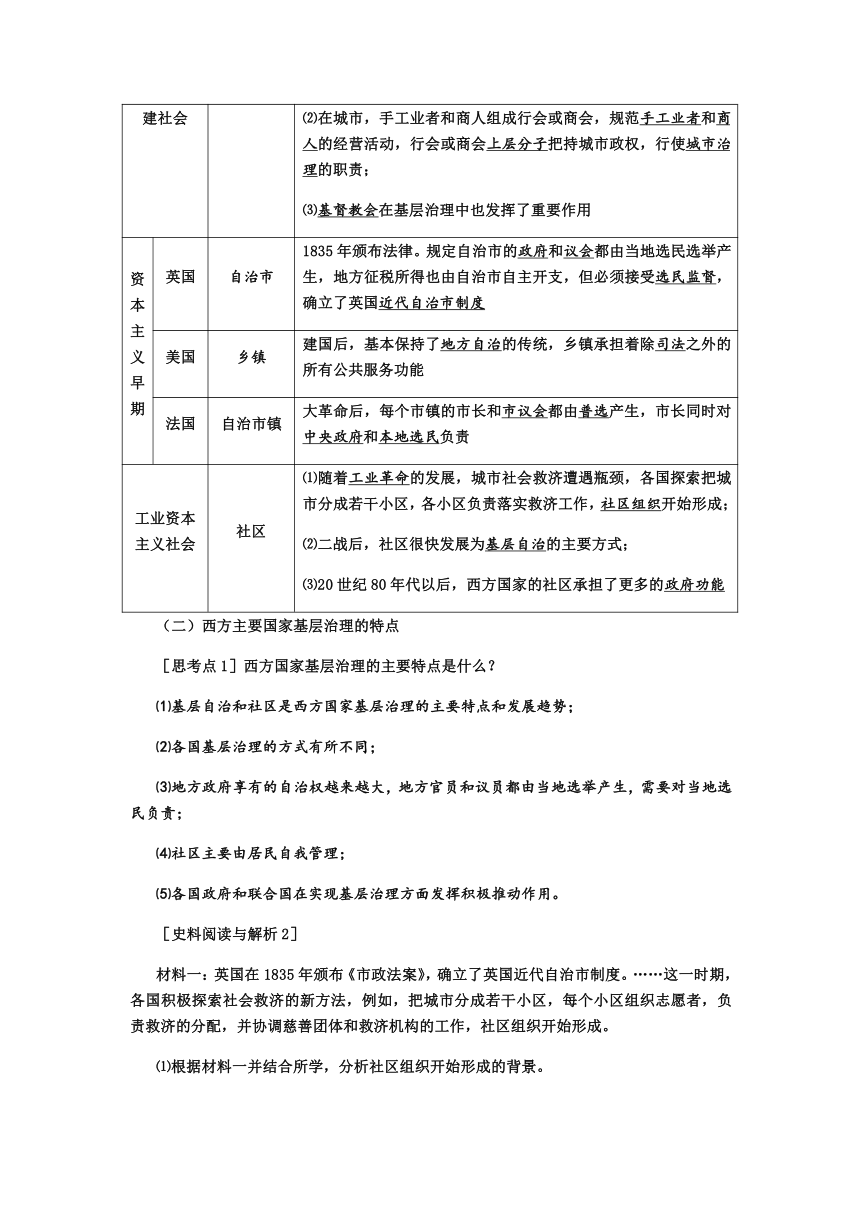

二、現(xiàn)代社會保障制度的建立與發(fā)展(表2)

角度 歐美國家 蘇聯(lián) 中國

社會保障制度的建立與發(fā)展 ⑴社會救濟:17世紀(jì)初,英國頒布了濟貧法。此后,歐洲各國紛紛建立了濟貧制度; ⑵社會保障:①19世紀(jì)80年代,德國初步建立了社會保險制度,涉及疾病、工傷和養(yǎng)老等方面,②1935年,美國頒布《社會保障法》,標(biāo)志著美國現(xiàn)代社會保障制度的最終確立; ⑶福利國家:①二戰(zhàn)后,英國率先構(gòu)建了包括家庭津貼、養(yǎng)老、疾病、失業(yè)、傷殘和死亡等內(nèi)容的社會保障體系,基本實現(xiàn)了全民覆蓋,大大推動了社會保障制度的發(fā)展,②此后,瑞典、挪威、芬蘭、丹麥等北歐國家以及法國、德國、加拿大和澳大利亞等國都建成了福利國家,社會保障制度基本建立 ⑴蘇聯(lián)成立后,逐步對士兵、工人、農(nóng)民等全體公民實行國家保障; ⑵根據(jù)1977年頒布的憲法,蘇聯(lián)實行全民社會保險制度; ⑶蘇聯(lián)解體后,俄羅斯大致繼承了蘇聯(lián)的社會保障制度 ⑴1951年2月,政務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國勞動保險條例》,這是新中國制定的第一部社會保險法規(guī); ⑵隨著改革開放的不斷推進(jìn),我國的社會保障制度日趨成熟,在滿足人民的醫(yī)療、教育、就業(yè)、養(yǎng)老、住房需求等方面取得了重要進(jìn)展,保障水平穩(wěn)步提高

作用 ⑴積極作用:資本主義國家的社會保障和制度,改善了廣大人民群眾的生活,緩和了社會矛盾,有利于經(jīng)濟的發(fā)展; ⑵消極作用:過度的社會保障,加大了國家財政支出的負(fù)擔(dān);容易助長懶惰行為 — 日益健全的社會保障體系減輕了人民的后顧之憂,促進(jìn)了國家社會經(jīng)濟的發(fā)展

社會保障制度的建立和完善保證了社會的穩(wěn)定和發(fā)展

[史料閱讀與解析2]

材料:英國于1601年頒布《濟貧法》,由教會在全國各地設(shè)立濟貧院,收容救濟老人、孤兒、殘疾人。1833年,英國頒布《工廠法》,它限制兒童的工作時間并為兒童提供教育機會。根據(jù)《工廠法》建立了檢查員制度,并制訂了有關(guān)通風(fēng)、溫度和工作時間之類的規(guī)則。根據(jù)1920年勞埃德·喬治的《失業(yè)保險法》,政府?dāng)U展了1911年的計劃,保險計劃幾乎涵蓋了所有年收入不超過250英鎊的手工勞動者和非手工勞動者。這樣保險涵蓋的范圍就從400萬工人擴大到1200萬工人。依據(jù)《老年撫恤金法》的規(guī)定,年齡在70歲以上的老人享有獲得標(biāo)準(zhǔn)撫恤金(每月5先令)的權(quán)利而不需支付任何稅款,1929年又提高到10先令。在1919—1939年,英國共建了130萬幢公用住宅,300萬幢自用或出租的房屋,所有房屋建筑都有政府補助。

——摘編自蔣蔚《英國工業(yè)化進(jìn)程中的社會失衡及其調(diào)整》

根據(jù)材料并結(jié)合所學(xué),指出19世紀(jì)30年代至20世紀(jì)30年代,英國社會保障制度形成的背景,并概括英國社會保障制度發(fā)展的特點及作用。

形成背景:①有教會慈善扶貧的歷史傳統(tǒng);②工業(yè)革命(工業(yè)化進(jìn)程)推動社會經(jīng)濟發(fā)展;③資本主義發(fā)展過程中的貧富分化加劇社會矛盾;④工人運動和社會大眾爭取正當(dāng)權(quán)益的斗爭。

特點:①重視對兒童、老人等弱勢群體的保護;②保障覆蓋面和受益人群范圍逐步擴大;③政府注重利用法律法規(guī)保障民眾基本權(quán)益;④隨著經(jīng)濟社會發(fā)展而不斷完善提高。

作用:①有利于緩和社會矛盾;②保障社會穩(wěn)定和經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展;③在提高社會效率和促進(jìn)社會公正方面取得顯著成效。

[史料閱讀與解析3]

材料:按照兜底線、織密網(wǎng)、建機制的要求,全面建成覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會保障體系。全面實施全民參保計劃。完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度,盡快實現(xiàn)養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度。完善失業(yè)、工傷保險制度。建立全國統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會救助體系,完善最低生活保障制度。

——習(xí)近平《決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會上的報告》(2017年10月18日)

根據(jù)材料并結(jié)合所學(xué),概括新時代中國特色社會主義保障體系的特點。

特點:⑴覆蓋面上,從覆蓋部分人擴展到覆蓋全民(所有的公民);⑵覆蓋項目上,逐步擴展到養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、最低生活保障等方面;⑶保障水平上,適度普惠(保障適度,從補缺型向適度普惠型轉(zhuǎn)變);⑷保障體系上,城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)、權(quán)責(zé)明確、全國統(tǒng)一、多層次;⑸保障前景上,做到可持續(xù)。其他言之有理即可,如堅持以人民為主體,堅持社會主義公有制度的經(jīng)濟基礎(chǔ)等。

核心素養(yǎng):

一、西方國家基層治理及其對晚清地方自治的影響

材料一:英國有著深厚的地方自治傳統(tǒng),被譽為“地方自治之母”。都鐸王朝時期(1485—1603年),地方自治開始向近代轉(zhuǎn)變,治安法官取代郡長,逐漸擁有廣泛的行政權(quán)力。斯圖亞特王朝時期(1603—1688年),經(jīng)歷兩次內(nèi)戰(zhàn)和共和國的實驗,地方自治權(quán)限得到很大發(fā)展。18世紀(jì),治安法官按照地方習(xí)俗進(jìn)行管理,完全不受議會法令的影響,地方自治發(fā)展到鼎盛時期。隨著君主立憲制的確立,l8世紀(jì)后期開始出現(xiàn)國家立法機關(guān)主動控制地方自治主體的現(xiàn)象。1835年市政法案規(guī)定由領(lǐng)取薪水的行政人員來執(zhí)行地方政府的工作,并對郡治安法官進(jìn)行分權(quán);1888年,英國下院通過了《地方政府法》,規(guī)定郡議會每年集會四次,居民成為自治主體;1894年制定頒布了《區(qū)、教區(qū)、鄉(xiāng)議會法》,規(guī)定民選議會作為地方權(quán)力機關(guān)。隨著各種機構(gòu)的不斷設(shè)置,地方逐步仰仗中央財政支持,中央政府加大對地方的行政監(jiān)督。

——摘編自孫宏偉《英國地方自治體制研究》

材料二:西方地方自治觀念傳入中國,始于道光年間,在內(nèi)憂外患之下,1907年清政府的地方自治序幕在江蘇的“上江”(上元和江寧)兩縣拉開,自治局、調(diào)查局、調(diào)查官署局等自治機構(gòu)先后成立。同年,清廷令各省設(shè)立咨議局。1908年開始,清政府先后頒布《咨議局章程》、《城鎮(zhèn)鄉(xiāng)地方自治章程》、《府廳州縣議事會議員選舉章程》等,從而形成了由城鎮(zhèn)鄉(xiāng)自治到府廳州縣自治的等級地方自治架構(gòu)。但地方自治未脫離“官治”,自治章程嚴(yán)格規(guī)定業(yè)務(wù)范圍、活動規(guī)則;在相關(guān)政策的宣講過程中,出現(xiàn)了民眾誤會、反對等現(xiàn)象。1909年,各省議員赴京請愿速開國會,遭到清廷堅決拒絕,矛盾很快激化,地方自治運動逐漸脫離政府的控制。

——摘編自丁旭光《近代中國地方自治研究》

⑴根據(jù)材料一并結(jié)合所學(xué),概括英國近代地方自治制度的特點并簡析其影響。(12分)

特點:①繼承地方自治傳統(tǒng)(以自治傳統(tǒng)為依托);②以法律法規(guī)為依據(jù);③地方自治機構(gòu)逐步完備,并實行分權(quán)管理;④地方自治性由強轉(zhuǎn)弱(自治程度有限,或中央對地方控制加強)。(任答3點6分)

影響:①增強了民眾的民主管理意識;②促進(jìn)了(地方)民主政治建設(shè);③推進(jìn)了政治近代化進(jìn)程;④推動了資本主義發(fā)展;⑤為其它國家的地方自治提供借鑒。(任答3點6分)

⑵根據(jù)材料一、二并結(jié)合所學(xué),概括清末地方自治與近代英國地方自治的相同之處,并分析清朝“地方自治運動逐漸脫離政府控制”的原因。(13分)

相同:①都以國家頒布的法律法規(guī)(章程)為依據(jù);②都建立自治機構(gòu),體現(xiàn)了民主管理色彩;③中央政府的控制性很強;④都推進(jìn)了近代化進(jìn)程。(6分)

原因:①民族資本主義初步發(fā)展,民族資產(chǎn)階級力量增強;②民族危機加深和國內(nèi)革命、改良運動的推動;③西學(xué)東漸,西方民主政治的傳入;④地方自治受到國家行政的控制,地方自治權(quán)利有限,引起民眾反對;⑤清政府拒絕“速開國會”要求,社會矛盾激化。(7分)

二、現(xiàn)代社會保障制度的建立與發(fā)展

(一)歷史背景:社會救濟

材料一:社會救濟是中國古代歷朝實施“仁政”的重要內(nèi)容,主要依賴于政府財政。明初設(shè)養(yǎng)濟院收孤苦無靠者,按月發(fā)口糧。明律規(guī)定:“凡鰥寡孤獨及篤廢之人,貧窮無親屬依倚,不能自存,所在官司應(yīng)收養(yǎng)而不收養(yǎng)者,杖六十。”這是正律中首次納入社會救濟保障條款。清代的法律也有關(guān)于社會救濟的規(guī)定,主要有災(zāi)荒救濟,高齡老人養(yǎng)贍,設(shè)棲流所以收養(yǎng)流浪貧民,孝子節(jié)婦貧苦者救濟,貧窮讀書人救濟等。

——摘編自鄧云特《中國救荒史》等

材料二:英國圈地運動開始后,偷盜者、乞討者等日益增多,社會不安定因素急劇增加。1601年,英國頒布濟貧法。救濟辦法因類而異,凡年老及喪失勞動力者,在家接受救濟;貧窮兒童則在指定的人家寄養(yǎng),長到一定年齡時送去做學(xué)徒;流浪者被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄或送入教養(yǎng)院。1834年,新濟貧法規(guī)定,有勞動能力的失業(yè)者必須進(jìn)“貧民習(xí)藝所”,才能得到救濟,而那里的條件比最低工資收入的自由勞動者還要惡劣得多。

——摘編自陳曉律《英國福利制度的由來與發(fā)展》

⑴根據(jù)材料一、二,概括中國明清時期救濟制度和英國近代濟貧制度實施的共同目的,并指出其救濟方式的異同。(18分)

共同目的:①救濟弱勢群體;②維護社會穩(wěn)定;③促進(jìn)政權(quán)認(rèn)同。(6分)

相同:①政府主導(dǎo);②設(shè)置救濟機構(gòu);③立法保障;④因類而異。(8分)

不同:英國的救濟對有勞動能力的貧民帶有懲戒性質(zhì);中國救濟制度則體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)文化。(4分)

(二)西方現(xiàn)代社會保障制度的建立和發(fā)展

材料三:第二次世界大戰(zhàn)給英國經(jīng)濟造成巨大破壞,人民生活水平急劇下降。1942年,英國工黨提出了不分階級,不分貧富,人人都有權(quán)享有社會福利的主張,得到越來越多的民眾的支持。1945年,工黨在大選中獲勝。1948年,工黨政府首相艾德禮宣布實行《家庭津貼法》《國民保險法》《國民醫(yī)療保健法》《國民救濟法》等一系列社會保障法,為英國建立福利國家奠定了基礎(chǔ)。

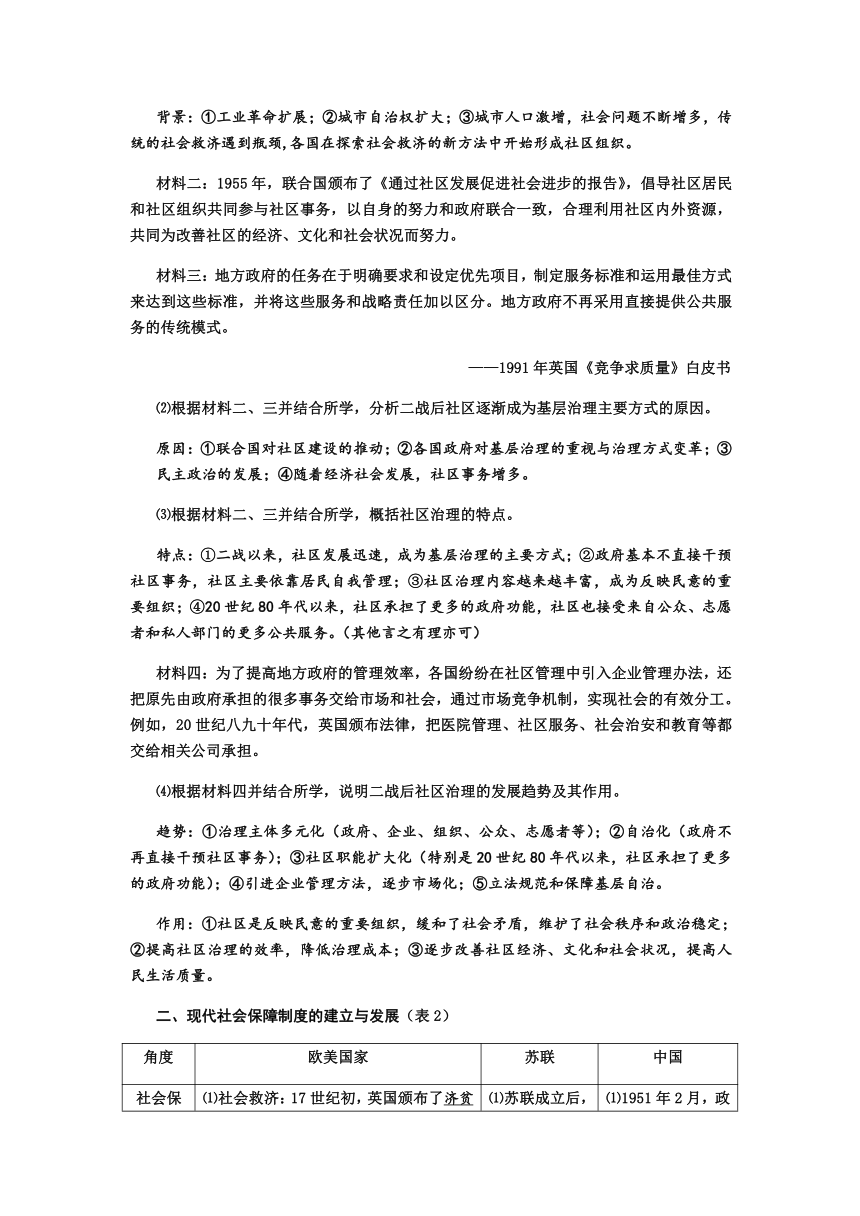

材料四:主要西方國家社會保險支出占國民生產(chǎn)總值的比重

社會保險支出占國民生產(chǎn)總值的比重(1971年)

⑵根據(jù)材料三、四并結(jié)合所學(xué),指出與材料二中英國近代濟貧制度相比,西方現(xiàn)代福利制度有哪些發(fā)展。(7分)

發(fā)展:①從單純的救濟發(fā)展成為公民的社會權(quán)利,得到立法和制度上的保證;②福利種類眾多;③覆蓋面廣,低收入階層受惠多;④國家財政支出占比大。(任答3點6分)

材料五:現(xiàn)代福利國家是從19世紀(jì)逐漸發(fā)展起來的,和救濟貧困不同,最早見于德國俾斯麥的社會保險體系,北歐國家是從自治、互助福利體系發(fā)展起來的,其他國家則從1930年起,如荷蘭、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭等是由政府提供支持發(fā)展起來的。20世紀(jì)的大蕭條促使許多國家選擇了福利國家的道路,為窮人提供了“從搖籃到墳?zāi)埂钡姆?wù),被認(rèn)為是共產(chǎn)主義和資本主義國家之間的中間路線。第二次世界大戰(zhàn)后,歐洲許多國家選擇了為人民提供部分或全面的社會服務(wù)體系。

現(xiàn)代福利國家從提供現(xiàn)金福利(養(yǎng)老金、失業(yè)補助)擴大到其他方面(衛(wèi)生保障、嬰幼兒保障)等,通過這些福利,福利國家已經(jīng)影響了他們公民的消費和休閑的習(xí)慣。

——摘編自維基百科《福利國家》

⑶根據(jù)材料五并結(jié)合所學(xué),指出現(xiàn)代福利國家在西方發(fā)展起來的原因和特點。(10分)

原因:①資本主義經(jīng)濟的發(fā)展(二戰(zhàn)后,第三次科技革命推動資本主義經(jīng)濟迅速發(fā)展——提供經(jīng)濟保障); ②國家壟斷資本主義的發(fā)展(提供體制保障);③吸取經(jīng)濟大蕭條的教訓(xùn)和受羅斯福新政、凱恩斯主義(國家干預(yù)經(jīng)濟的理論)的影響;④社會分化加劇,社會矛盾尖銳,無產(chǎn)階級等勞動人民的斗爭;⑤維護資本主義制度,緩和社會矛盾的需要。(任答3點6分)

特點:①隨著經(jīng)濟發(fā)展而不斷完善(或經(jīng)歷了不斷發(fā)展完善的過程);②實行福利政策的國家不斷增加;③政府提供(或人們所享有)的福利范圍逐步擴大。(任答2點4分)

(三)蘇聯(lián)的社會保障制度

材料六:1980年,美國通貨膨脹率接近10%,有25%的企業(yè)開工不足。里根上臺后……要求政府、企業(yè)主和雇工三者共同承擔(dān)社會保障基金來源,并鼓勵私人企業(yè)投資保障行業(yè),提倡由“福利國家”過渡為“福利社會”。

——陳寶森《美國經(jīng)濟與政府政策——從羅斯福到里根》

材料七:蘇聯(lián)的社會保障由社會保險和社會福利兩部分組成。政府和企業(yè)繳納保險費,公民則免費享受社會保障權(quán)利。

——汪寧《蘇聯(lián)社會保障對象的界定及其理論依據(jù)》

⑷依據(jù)材料五、六,指出蘇聯(lián)與里根時代的美國在社會保障方面的主要差異,并說明造成這種差異的體制因素。(10分)

差異:①社會保障基金來源不同:蘇聯(lián)來自政府和企業(yè),美國則由政府、私人(企業(yè)主和雇工)共同承擔(dān);②蘇聯(lián)公民免費享受社保;③美國鼓勵社會保障市場化(私人企業(yè)投資社會保障行業(yè))。(6分)

體制因素:蘇聯(lián)實行的是公有制基礎(chǔ)上的計劃經(jīng)濟體制,美國實行的是私有制基礎(chǔ)上的市場經(jīng)濟體制。(4分)

(四)中國的社會保障制度

材料八:“十一五”時期(2006-2010年),是新中國成立以來社會保障體系建設(shè)發(fā)展最快的時期,社會保障制度建設(shè)取得突破性進(jìn)展,覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系框架基本形成。……社會保障覆蓋范圍從城鎮(zhèn)擴大到農(nóng)村,從國有企業(yè)擴大到各類用人單位,從職工擴大到靈活就業(yè)人員和城鄉(xiāng)居民,越來越多的人享有了基本社會保障,并解決了一批歷史遺留的突出問題。社會保障水平有較大幅度提高。

——《國家社會保障“十二五”規(guī)劃綱要》

⑸綜合以上材料并結(jié)合所學(xué),分析中國取得材料八中所述成就的原因。(6分)

原因:①借鑒西方資本主義國家和蘇聯(lián)等國的有益經(jīng)驗;②改革開放以來,社會主義經(jīng)濟迅速發(fā)展提供物質(zhì)基礎(chǔ);③黨和政府關(guān)注民生,重視提高人民生活水平;④社會主義市場經(jīng)濟體制逐步建立,社會主義制度不斷發(fā)展完善。(任答3點6分)

展開更多......

收起↑

資源預(yù)覽

資源預(yù)覽