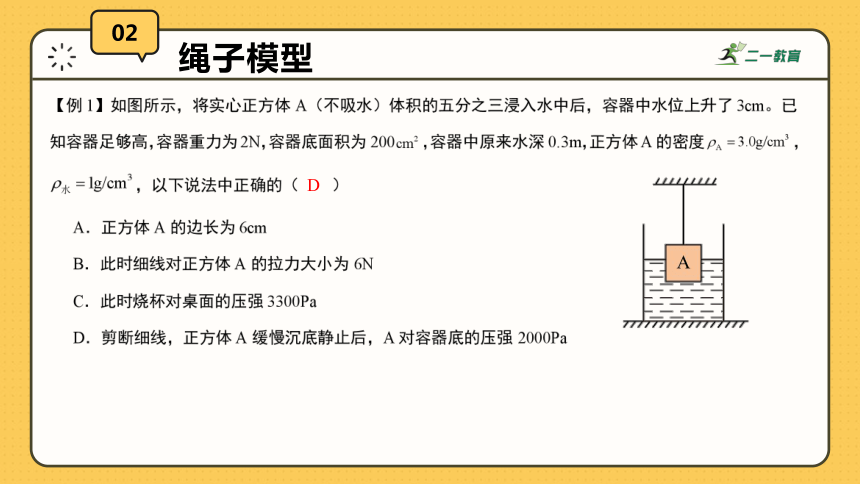

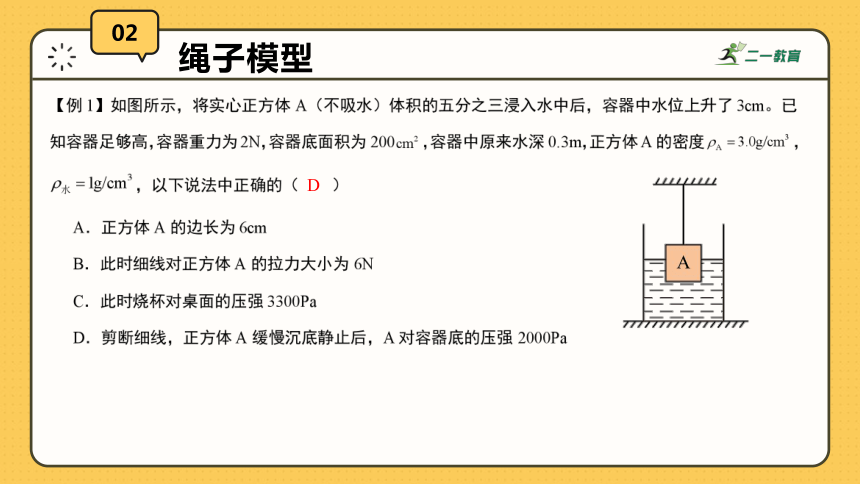

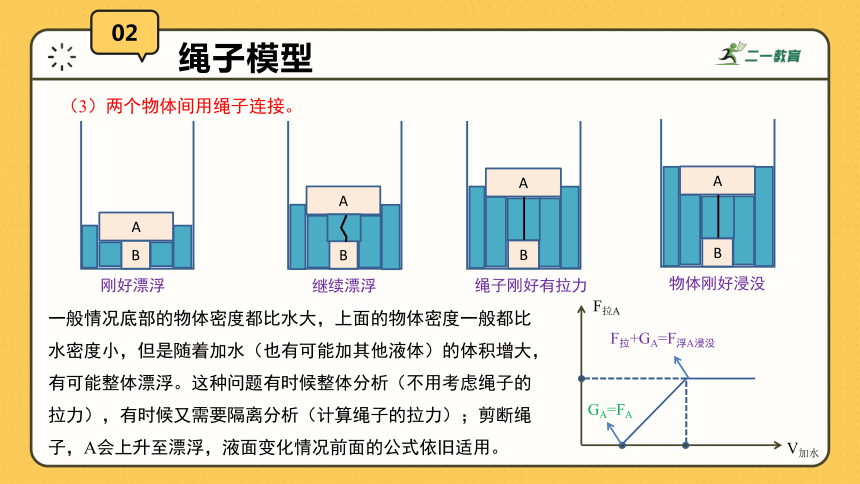

資源預覽

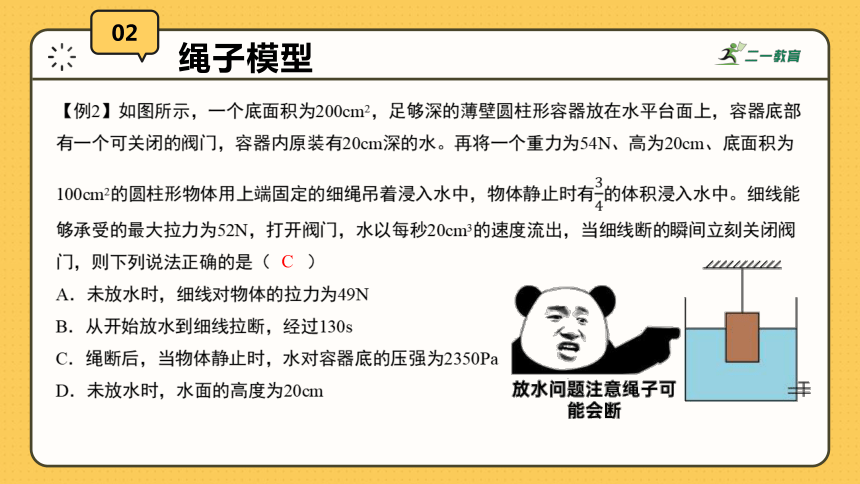

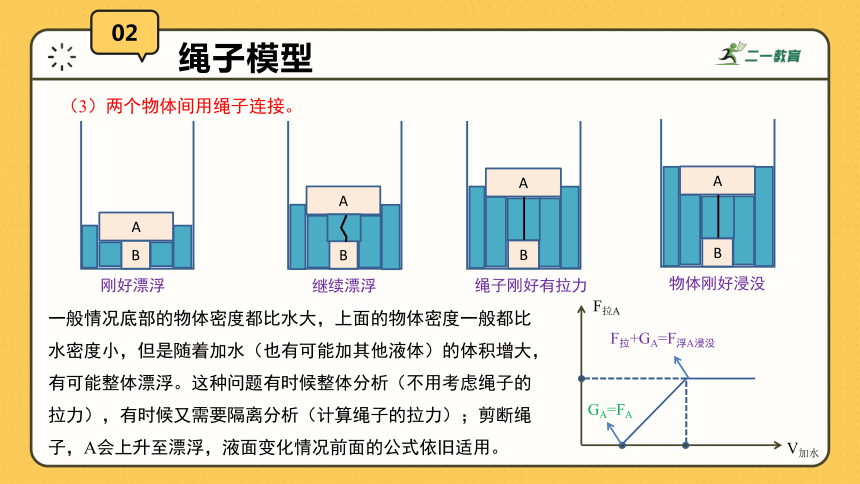

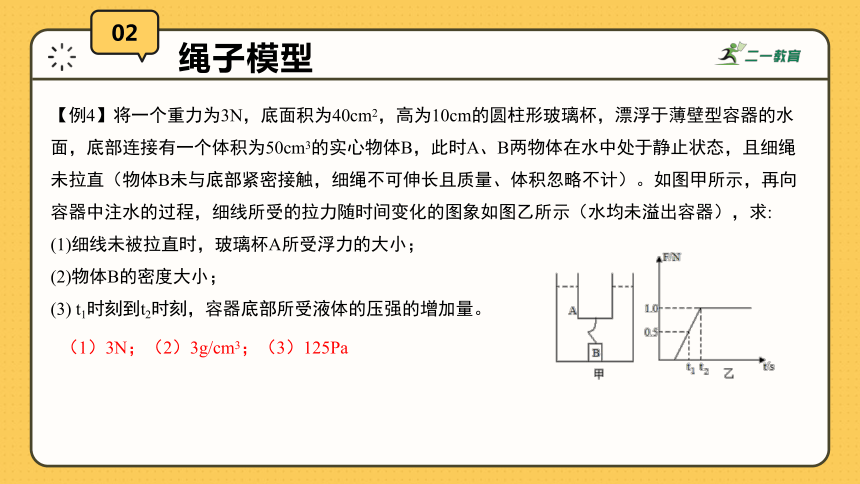

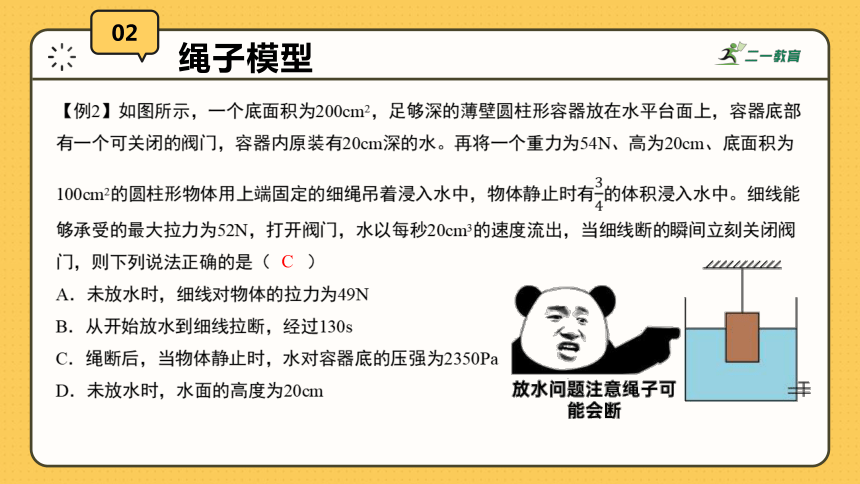

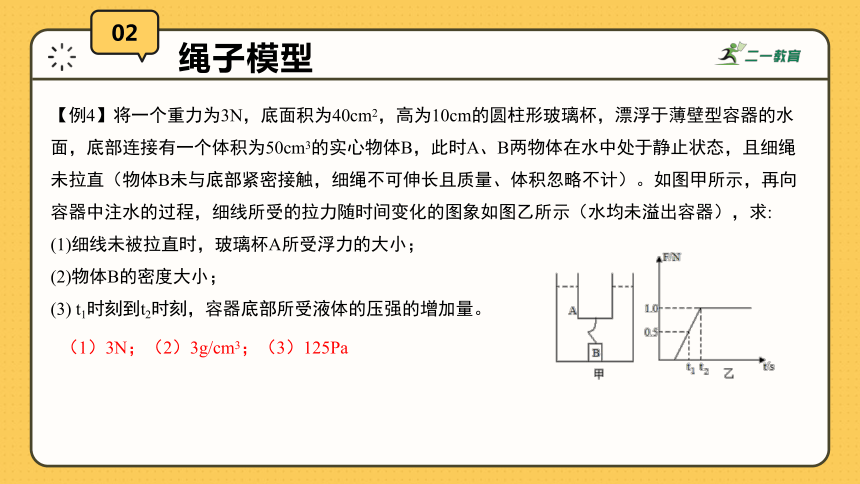

資源預覽

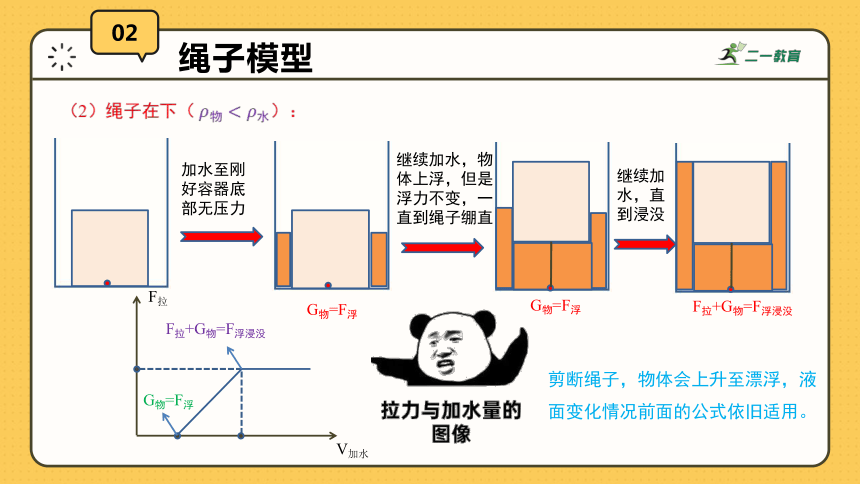

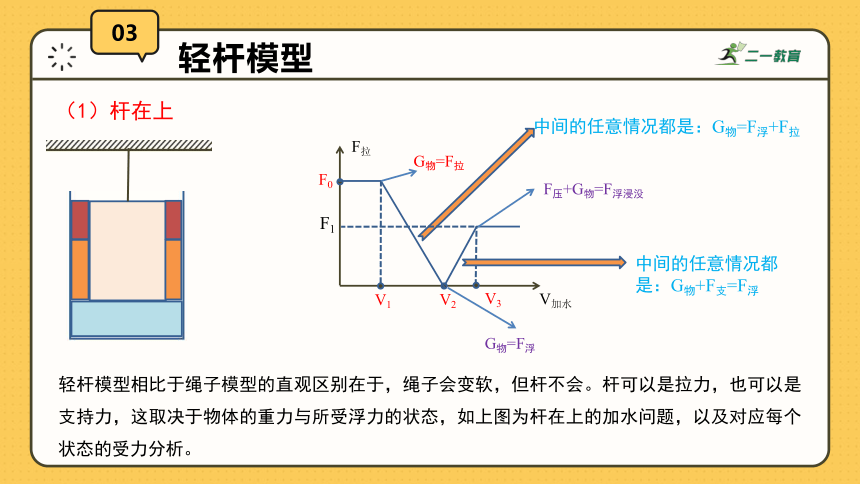

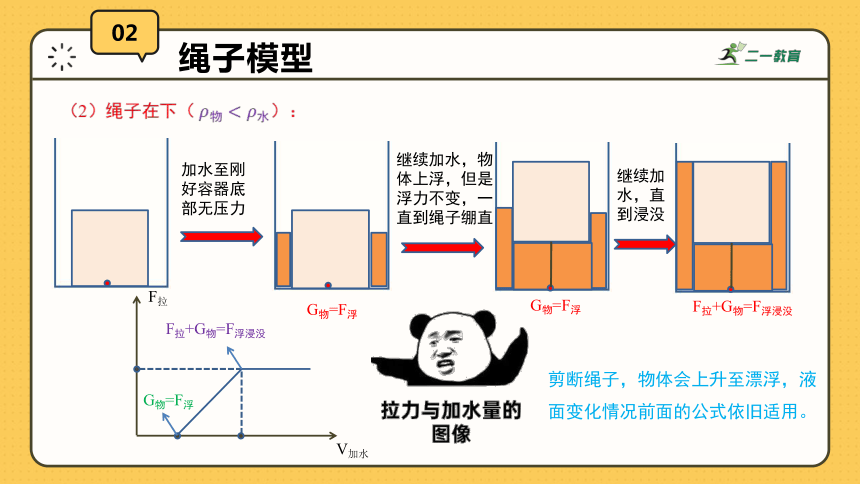

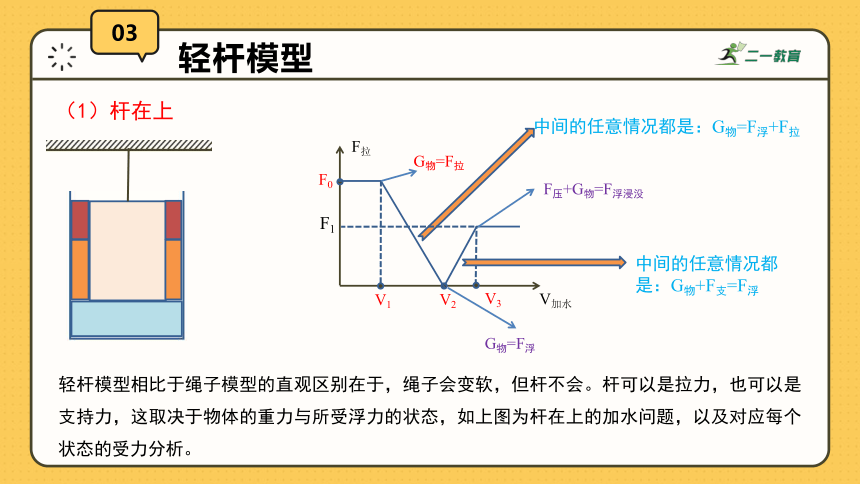

資源預覽

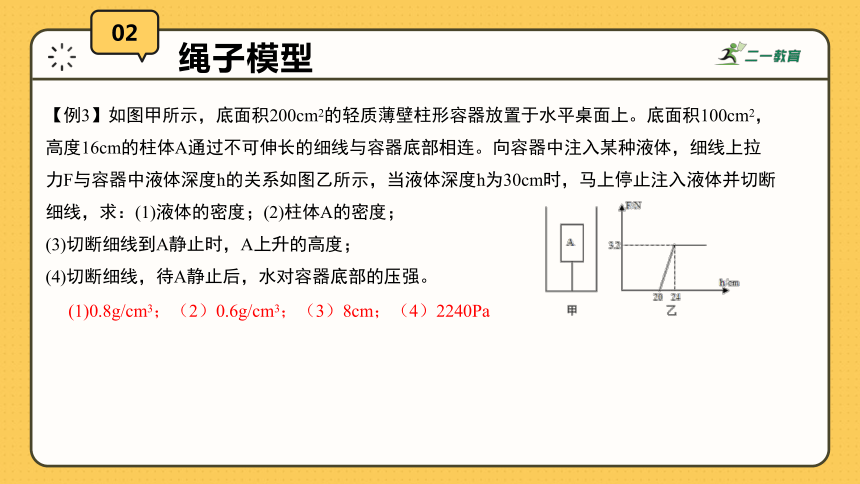

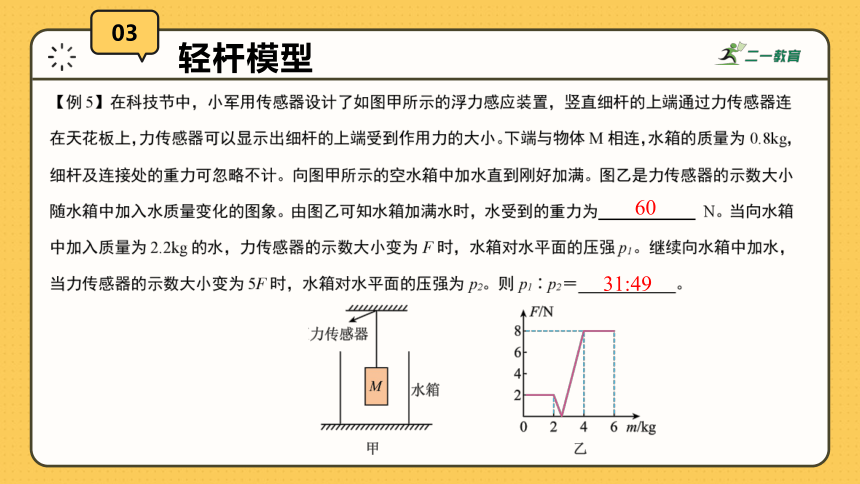

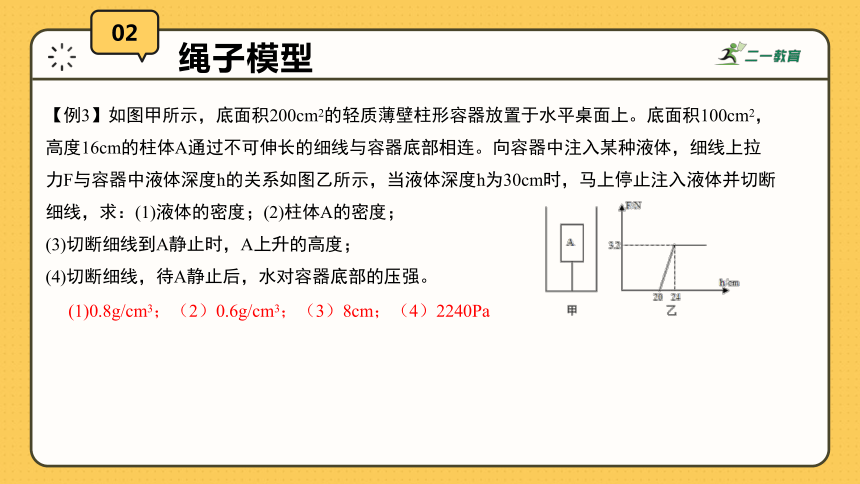

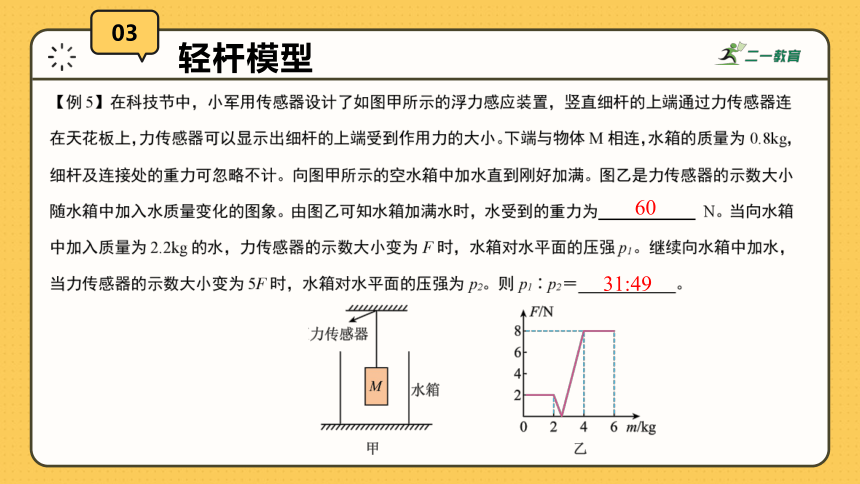

資源預覽