資源簡介

資源簡介

安慶示范高中2025屆高三聯考

歷史試題 2025.4

考生注意:

1.本試卷滿分100分,考試時間75分鐘。

2.考生作答時,請將答案答在答題卡上。必須在題號所指示的答題區域作答,超出答題區域書寫的答案無效,在試題卷、草稿紙上答題無效。

第I卷(選擇題 共48分)

一、選擇題:本題共16小題,每小題3分,共48分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。

1.《易·系辭下傳》云:“古者包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文與地之宜。近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”由此可知,八卦創作

A.反映中華文明多元一體 B.源于對自然的科學觀察

C.為記錄當時的歷史事件 D.體現古人樸素的唯物觀

2.東漢永平四年春,漢明帝下詔:“朕親耕藉田,以祈農事。京師冬無宿雪,春不燠沐,煩勞群司,積精禱求。而比再得時雨,宿麥潤澤。”漢明帝此舉反映了

A.重農抑商政策的強化 B.自然災害激化社會矛盾

C.君主受天明命的姿態 D.豪強地主勢力發展迅速

3.《唐律疏議·戶婚律》“不言及妄言部內旱澇霜蟲”條規定:“諸部內有旱澇霜雹蟲蝗為害之處,主司應言而不言及妄言者,杖七十。覆檢不以實者,與同罪。若致枉有所征免,贓重者,坐贓論。”此條款旨在

A.加強地方治理 B.緩和社會矛盾

C.抑制官員腐敗 D.完善法律制度

4.宋高宗紹興七年(1137)十二月,禮部尚書劉大中上奏說,浙東百姓已經開始拒絕養活新生兒了,“愚民寧殺子,不欲輸綢絹”。這表明了宋朝

A.人地矛盾突出 B.政府賦役繁重

C.厚嫁之風盛行 D.社會治安惡化

5.康熙十四年,清政府規定“兵器向來禁止,不許帶往賣給外國,但商人往來大洋,若無防身軍器,恐致劫掠。嗣后內地貿易商民,所帶火炮軍器等項,應照船只大小、人數多寡,該督撫酌量定數。”該條款

A.改變了重農抑商政策 B.表明了海禁政策全面開放

C.統一了商船軍械標準 D.彰顯了海疆治理的靈活性

6.武昌起義爆發后,全國二十四個省區中,最早響應該起義的北方省份是陜西,在10月22日這一天爆發起義,隨后成立了軍政府,宣告脫離清政府而獨立。由此可見,陜西

A.以暴力革命推翻了清王朝統治 B.是中國最早響應革命的省份

C.牽制清軍兵力支持南方的革命 D.同盟會組織的革命勢力強大

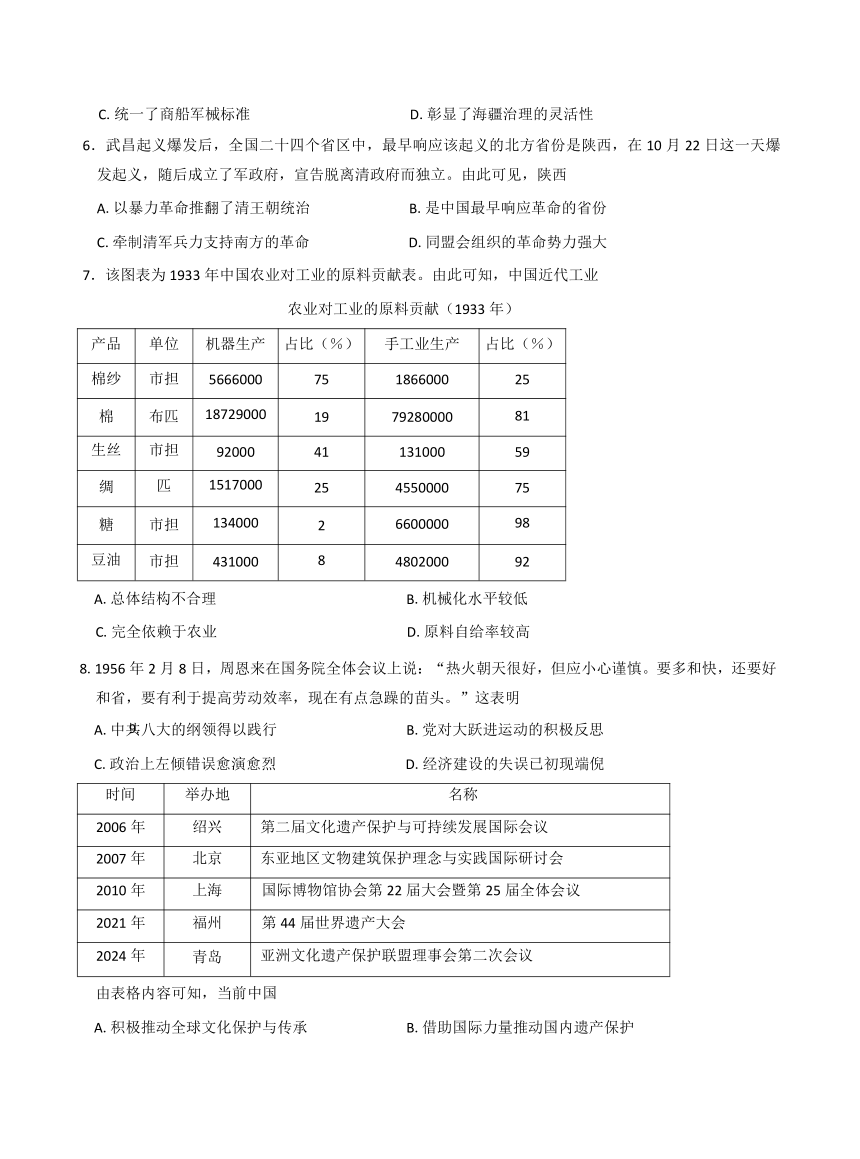

7.該圖表為1933年中國農業對工業的原料貢獻表。由此可知,中國近代工業

農業對工業的原料貢獻(1933年)

產品 單位 機器生產 占比(%) 手工業生產 占比(%)

棉紗 市擔 5666000 75 1866000 25

棉 布匹 18729000 19 79280000 81

生絲 市擔 92000 41 131000 59

綢 匹 1517000 25 4550000 75

糖 市擔 134000 2 6600000 98

豆油 市擔 431000 8 4802000 92

A.總體結構不合理 B.機械化水平較低

C.完全依賴于農業 D.原料自給率較高

8.1956年2月8日,周恩來在國務院全體會議上說:“熱火朝天很好,但應小心謹慎。要多和快,還要好和省,要有利于提高勞動效率,現在有點急躁的苗頭。”這表明

A.中共八大的綱領得以踐行 B.黨對大躍進運動的積極反思

C.政治上左傾錯誤愈演愈烈 D.經濟建設的失誤已初現端倪

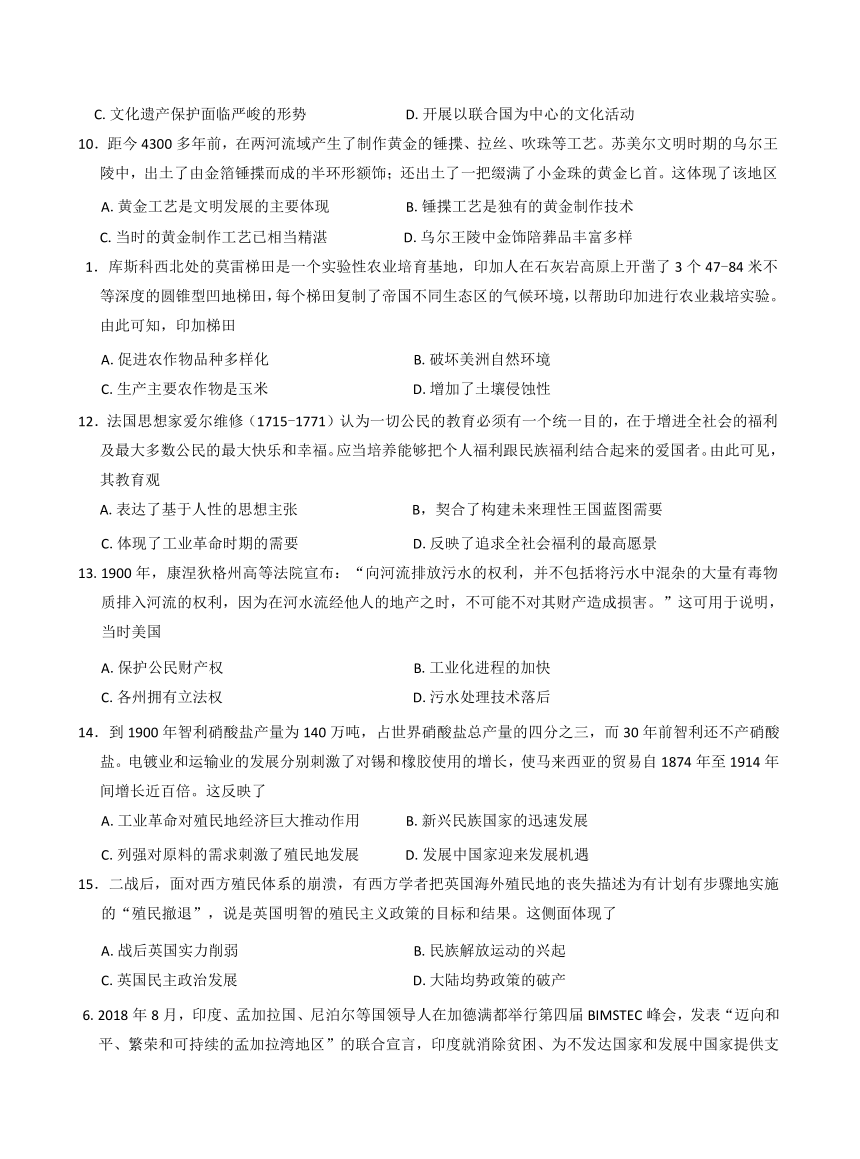

時間 舉辦地 名稱

2006年 紹興 第二屆文化遺產保護與可持續發展國際會議

2007年 北京 東亞地區文物建筑保護理念與實踐國際研討會

2010年 上海 國際博物館協會第22屆大會暨第25屆全體會議

2021年 福州 第44屆世界遺產大會

2024年 青島 亞洲文化遺產保護聯盟理事會第二次會議

由表格內容可知,當前中國

A.積極推動全球文化保護與傳承 B.借助國際力量推動國內遺產保護

C.文化遺產保護面臨嚴峻的形勢 D.開展以聯合國為中心的文化活動

10.距今4300多年前,在兩河流域產生了制作黃金的錘揲、拉絲、吹珠等工藝。蘇美爾文明時期的烏爾王陵中,出土了由金箔錘揲而成的半環形額飾;還出土了一把綴滿了小金珠的黃金匕首。這體現了該地區

A.黃金工藝是文明發展的主要體現 B.錘揲工藝是獨有的黃金制作技術

C.當時的黃金制作工藝已相當精湛 D.烏爾王陵中金飾陪葬品豐富多樣

1.庫斯科西北處的莫雷梯田是一個實驗性農業培育基地,印加人在石灰巖高原上開鑿了3個47-84米不等深度的圓錐型凹地梯田,每個梯田復制了帝國不同生態區的氣候環境,以幫助印加進行農業栽培實驗。由此可知,印加梯田

A.促進農作物品種多樣化 B.破壞美洲自然環境

C.生產主要農作物是玉米 D.增加了土壤侵蝕性

12.法國思想家愛爾維修(1715-1771)認為一切公民的教育必須有一個統一目的,在于增進全社會的福利及最大多數公民的最大快樂和幸福。應當培養能夠把個人福利跟民族福利結合起來的愛國者。由此可見,其教育觀

A.表達了基于人性的思想主張 B,契合了構建未來理性王國藍圖需要

C.體現了工業革命時期的需要 D.反映了追求全社會福利的最高愿景

13.1900年,康涅狄格州高等法院宣布:“向河流排放污水的權利,并不包括將污水中混雜的大量有毒物質排入河流的權利,因為在河水流經他人的地產之時,不可能不對其財產造成損害。”這可用于說明,當時美國

A.保護公民財產權 B.工業化進程的加快

C.各州擁有立法權 D.污水處理技術落后

14.到1900年智利硝酸鹽產量為140萬噸,占世界硝酸鹽總產量的四分之三,而30年前智利還不產硝酸鹽。電鍍業和運輸業的發展分別刺激了對錫和橡膠使用的增長,使馬來西亞的貿易自1874年至1914年間增長近百倍。這反映了

A.工業革命對殖民地經濟巨大推動作用 B.新興民族國家的迅速發展

C.列強對原料的需求刺激了殖民地發展 D.發展中國家迎來發展機遇

15.二戰后,面對西方殖民體系的崩潰,有西方學者把英國海外殖民地的喪失描述為有計劃有步驟地實施的“殖民撤退”,說是英國明智的殖民主義政策的目標和結果。這側面體現了

A.戰后英國實力削弱 B.民族解放運動的興起

C.英國民主政治發展 D.大陸均勢政策的破產

6.2018年8月,印度、孟加拉國、尼泊爾等國領導人在加德滿都舉行第四屆BIMSTEC峰會,發表“邁向和平、繁榮和可持續的孟加拉灣地區”的聯合宣言,印度就消除貧困、為不發達國家和發展中國家提供支持等議題做出承諾。印度此舉

A.促進了南北合作與發展 B.有利于促進地區和平發展

C.旨在專注國際事務發展 D.體現大國層面的多邊外交

第II卷(非選擇題 共52分)

二、非選擇題:本題共3小題,共52分。

17.閱讀材料,回答下列問題。(25分)

材料一“戶絕之家(沒有男性繼承人的家庭),遺產歸于女兒,如果宗主生前遺囑,不用此令。出嫁女可以分得在室女的三分之一,歸宗女基本等同于在室女,余準令敕處分”。“在室女合得男之半”。“守寡妻妾,操守婦道,可以繼承亡夫遺產”。

-摘編自《宋刑統》

材料二 1925年《民國民律草案》第1298條稱:“繼承仍以男性的宗祧繼承為前提”。1930年南京國民政府立法院通過《中華民國法典》正式承認了女性的財產繼承權,無論是未嫁女還是出嫁女都可以和兒子一樣,作為第一順位繼承父親遺產,并且擁有的財產所有權是和兒子相同,沒有任何限制條件。

-摘編自《從司法判例看民國(1912-1949年)女性財產繼承權的變化》

材料三 新中國成立后,中國女性的地位得到了根本性改變。《中華人民共和國民法通則》規定在民事權利上男女平等。這無疑表明法律認可女性和男性在繼承權上享有平等的權利。1985年4月10日,在第六屆全國人民代表大會第三次會議上通過《中華人民共和國繼承法》,這是我國自1949年以來第一部繼承法。女性財產繼承也主要體現在《繼承法》中,該法分總則、法定繼承、遺囑繼承和遺贈、遺產的處理、附則等五章,共37條。《繼承法》第九條的規定確立了女性在繼承權利上的男女平等。第十條對遺產繼承的順序進行了規定:配偶、子女、父母同屬于第一順序繼承人。

-摘編自《我國女性財產繼承權保護的法律問題研究》

(1)根據材料一并結合所學知識,概括宋代法律關于女性財產繼承權規定的特點。(6分)

(2)根據材料二并結合所學知識,指出南京國民政府頒布的法律中關于女性財產繼承權的新變化,并分析其積極意義。(11分)

(3)根據材料三并結合并所學知識,分析新中國成立以來女性財產繼承權不斷完善的原因。綜合以上三則材料談談你的認識。(8分)

18.閱讀材料,完成下列要求。(15分)

材料 19世紀30年代中期以后,德國遲緩地邁出工業化的步伐。由于缺乏高新技術與高水平人才的支持,德國只能偷師學藝,模仿英法制造業的生產方式。例如,有的企業偽造英國品牌的商標,進行大量生產和銷售;更有甚者,派出商業間諜,前往英國偷師生產大量仿制品出口。1887年,英國在修改《商標法》條款時,添加了一條侮辱性的規定:所有從德國進口商品必須有標明“德國制造”的標簽。此舉旨在抵制“德國制造”的產品。德國政府為改變世界各國的看法,決心改變“德國制造”的現狀。

1907年,德國在穆特西烏斯等人的倡議下建立了標準化的組織-德意志制造聯盟。1917年,德國國家級標準化的權威組織-德國標準化協會正式建立,這使德國標準化水平不斷提升。德國的工匠精神正是在此次覺醒后慢慢被鞏固,包括西門子、蒂森、拜耳、博世等制造業品牌聞名世界,這些輝煌百年的企業都有一個共性,即認真對待每道工序,不斷打造出高精尖的產品。在工匠們持續的匠藝活動中,積累了大量的造物經驗與產品知識,由此構建起相對穩定的價值觀、工作態度、職業精神,而這正是現代化工廠時代必不可少的“工匠精神”。

-摘編自槐艷鑫、胡祎赟著《德國工匠精神的歷史演變、文化基礎》

(1)根據材料并結合所學知識,分析影響德國工匠精神形成和鞏固的因素。(9分)

(2)根據材料并結合所學知識,談談德國工匠精神對我國當今工匠精神培育的啟示。(6分)

19.閱讀材料,完成下列要求。(12分)

材料 乾隆五十六年(1791年),青海蒙古族與藏族因爭奪牧場發生沖突,清廷將管理權授予西寧辦事大臣,要求“于生番內設立千戶、百戶、頭目管束”。陜甘總督與西寧辦事大臣則認為:“循化、貴德生番,居住深山,各就水草游牧,打牲插帳,搬移無定,與內地語言不通,從不肯入城見官。今欲設立頭目,傳諭則必躲避不前。若親往其地,代為選擇,又恐番性多疑,張皇驚擾。應請暫仍其舊,惟飭地方官廣為化導,俾稍知法度,俟情意漸孚,然后將番眾所欽服者,賞給千戶百戶職銜,責令管束。”乾隆帝認為:“所見是······”。“修其教不易其俗,齊其政不易其宜”,是歷代王朝對邊疆地區的治理方針。

-摘編自柏樺著《中國古代政治法律制度史析》

從材料中提取信息,自擬論題,結合中國古代史知識予以論述。(要求論題明確,史論結合,條理清晰)

江淮十校2025屆高三第三次聯考

歷史試題參考答案

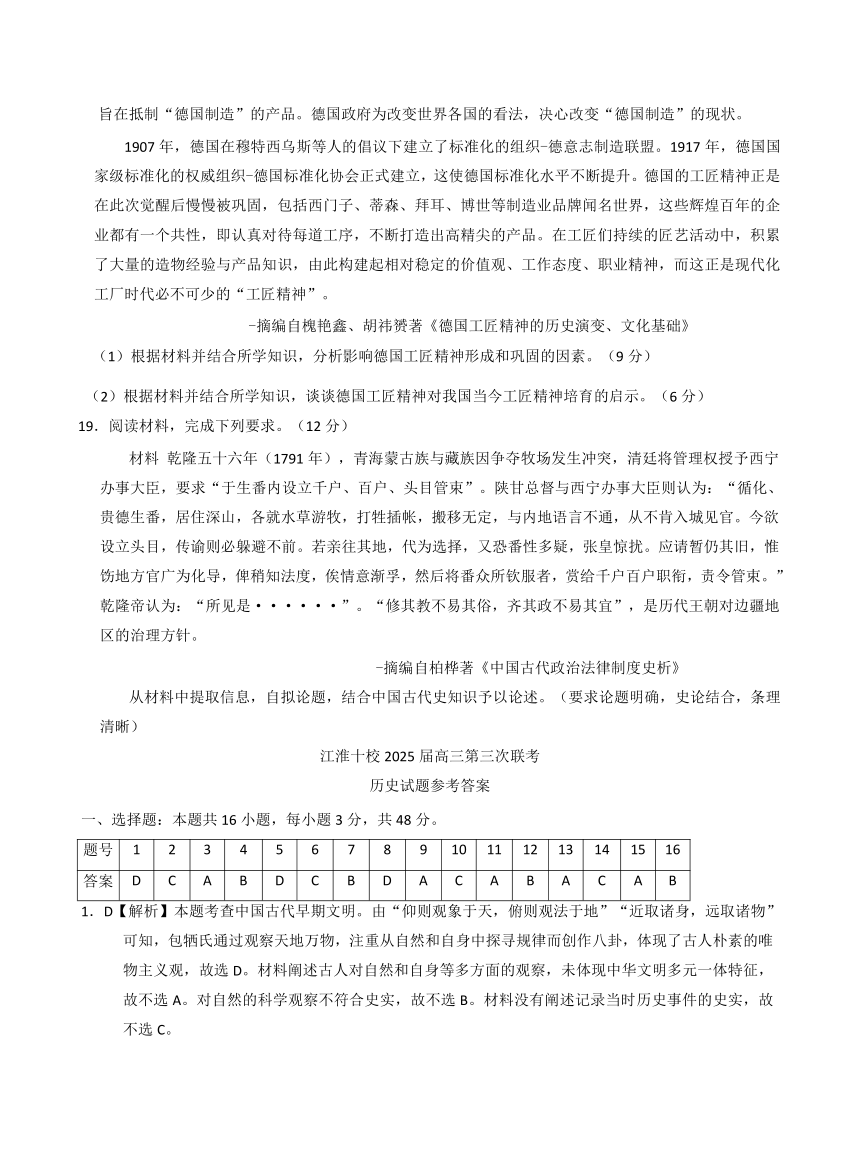

一、選擇題:本題共16小題,每小題3分,共48分。

題號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

答案 D C A B D C B D A C A B A C A B

1.D【解析】本題考查中國古代早期文明。由“仰則觀象于天,俯則觀法于地”“近取諸身,遠取諸物”可知,包犧氏通過觀察天地萬物,注重從自然和自身中探尋規律而創作八卦,體現了古人樸素的唯物主義觀,故選D。材料闡述古人對自然和自身等多方面的觀察,未體現中華文明多元一體特征,故不選A。對自然的科學觀察不符合史實,故不選B。材料沒有闡述記錄當時歷史事件的史實,故不選C。

2.C【解析】材料中“朕親耕藉田,以祈農事”“煩勞群司,積精禱求,而比再得時雨,宿麥潤澤”體現封建社會天人感應的神權思想和君主受天明命的政治姿態,本質上是強化君權神授觀念,故選C;材料有漢明帝重視農業生產的內容,但沒有體現抑制商業發展的內容,故不選A;材料沒有體現社會矛盾的激化,故不選B;D項符合東漢史實,但材料中沒有直接體現,故不選D。

3.A【解析】據材料可知,《唐律疏議·戶婚律》對官員隱匿或妄報災情面臨嚴厲處罰的規定,可以看出唐朝重視對地方官員如實上報災情的監督,旨在加強社會治理,維護統治,故選A。緩和社會矛盾與材料主旨內容不符,故不選B。材料主要強調是對官員上報災情不作為的規定,不能得出“抑制官員腐敗”的結論,故不選C。材料沒有體現唐朝法律制度的完善,故不選D。

4.B【解析】材料中“拒絕養活新生兒”“愚民寧殺子,不欲輸綢絹”,反映出當時百姓賦役負擔沉重,到了難以承受的地步,以至于做出極端的行為,故選B。題干未提及人口與土地的關系,故不選A。材料中沒有關于婚姻和嫁妝的內容,與厚嫁之風無關,故不選C。材料沒有說明社會治安方面的問題,不能得出“社會治安惡化”的結論,故不選D。

5.D【解析】據材料可知,清政府允許商人出海攜帶一定數量的火炮軍器等,由督撫酌量定數,故D項正確。題干沒有涉及重農抑商政策的改變,故不選A。清朝總體上實行閉關鎖國政策,“海禁政策的全面開放”與史實不符,故不選B。材料中“該督撫酌量定數”表明并非統一了商船軍械標準,故不選C。

6.C【解析】據材料可知,陜西作為北方省份在武昌起義后迅速響應并獨立,能牽制部分清軍兵力,減輕南方革命的壓力,為南方革命提供支持,故選C。材料未體現推翻清王朝統治的結果,此結果也并非陜西一地起義就能完成,故不選A。陜西是最早響應武昌起義的北方省份,故不選B。材料沒有體現陜西起義是由同盟會組織領導且勢力強大,故不選D。

7.B【解析】由表格材料可知眾多產品生產中,手工業生產占比普遍較高,機器生產占比較低,反映出當時中國近代工業在利用農業原料進行生產時,機械化水平較低,故選B。材料未體現中國近代工業結構不合理,故不選A。表格不能得出中國近代工業完全依賴農業的絕對結論,故不選C。材料無法判斷原料自給率情況,故不選D。

8.D【解析】根據材料可知,1956年2月周恩來的講話表明在當時經濟建設中出現了急躁的苗頭,過于追求快速度,為后來經濟建設中出現左傾失誤埋下了伏筆,故選D。踐行中共八大綱領、黨對大躍進運動積極反思均與題干時間不符,故排除A、B項。材料未涉及政治領域的左傾錯誤,故不選C。

9.A【解析】據材料可知,這些會議都是在中國召開的關于文化遺產保護和文化傳承的國際會議,體現了中國積極推動全球文化保護傳承,故選A。舉辦這些國際會議是展示中國在文化遺產保護方面的成果和經驗,加強國際間的交流與合作,推動世界文化的保護,而不僅僅是推動國內遺產保護,排除B項。材料沒有直接信息表明中國文化遺產保護面臨嚴峻的形勢和以聯合國為中心的史實,排除C、D項。

10.C【解析】材料中烏爾王陵出土的由金箔錘揲而成的半環形額飾及綴滿小金珠的黃金匕首,可看出當時該地區在黃金制作方面,已能熟練運用錘揲、吹珠等工藝,制作精美飾品和武器,體現出黃金制作工藝相當精湛,故C項正確。黃金工藝是文明發展的主要體現不符合史實,故不選A。題干未提及錘揲工藝是獨有的黃金制作技術,故不選B。題干僅列舉了兩件金飾陪葬品,不能得出烏爾王陵中金飾陪葬品豐富多樣的結論,故不選D。

11.A【解析】材料中莫雷梯田的每個梯田能復制帝國不同生態區的氣候環境,進行農業栽培實驗,讓適應不同氣候的農作物在此培育,有利于促進農作物品種多樣化,故A項正確。印加人開鑿梯田是對自然環境的合理利用,題干未提及對自然環境的破壞,故不選B;題干不能得出印加梯田生產的主要農作物是玉米的結論,故不選C;印加梯田的修建有利于保持水土,減少土壤侵蝕,故不選D。

12.B【解析】18世紀的法國啟蒙思想家倡導理性,主張構建自由、平等、民主等“理性王國”的社會秩序。根據材料,愛爾維修強調培養將個人與民族福利結合的愛國者,其教育觀契合了構建未來理性王國藍圖的需要,故選B。“基于人性的思想主張”符合文藝復興運動要求,故不選A。材料未體現工業革命時期的要求,故不選C;“追求全社會福利的最高愿景”只是材料部分信息的解讀,故不選D。

13.A【解析】康涅狄格州高等法院強調不能向河流排放含大量有毒物質的污水,原因是造成污染的河水會損害他人財產,這體現了對公民財產權的保護,故A項正確。材料沒有體現工業化進程的快慢,故不選B。法院是在進行司法判決,與立法權無關,故不選C。題干未體現美國污水處理技術落后,故不選D。

14.C【解析】材料強調的是因產業發展對原料需求而刺激了智利硝酸鹽和馬來西亞橡膠等產業發展,這體現了列強對廉價原料的需求刺激了殖民地及相關地區的發展,故C項正確。材料主旨不是強調工業革命對殖民地經濟的推動作用,而是強調西方列強對殖民地廉價原料掠奪的客觀影響,故不選A。材料未體現新興民族國家的迅速發展情況,故不選B。19世紀末20世紀初,智利和馬來西亞都不能稱為發展中國家,故D項錯誤。

15.A【解析】由材料“英國海外殖民地的喪失”反映二戰后世界格局發生重大變化,西歐國家普遍衰落,第三世界興起,形成的殖民體系走向崩潰,故選A。民族解放運動并非二戰后才興起,不符合史實,故排除B。近代殖民體系的瓦解與英國民主政治的發展無關,故不選C。英國大陸均勢政策是針對歐洲大陸國家,故不選D。

16.B【解析】印度與孟加拉國、尼泊爾等國領導人舉行峰會并發表聯合宣言,就消除貧困等議題做出承諾,有利于加強地區內國家間的合作,促進地區的和平與發展,故B項正確。南北合作是指發展中國家與發達國家之間的合作,故不選A。印度此舉是基于國家利益等方面考慮,故C項錯誤。材料未體現大國層面的多邊外交,故不選D。

二、非選擇題:本題共3小題,共52分。

17.【答案】(25分)

(1)特點:內容全面具體;體現男尊女卑的觀念;受儒家倫理道德的影響;私權觀念突出;遺囑優先;對女性財產繼承權有限承認。(任答三點即可得6分)

(2)新變化:取消了傳統宗祧繼承的立法前提;逐漸趨向男女平等;封建倫理道德的影響逐漸減少;受到近代西方法律的影響。(任答三點即可得6分)積極意義:提高女性社會地位,促進社會進步;促進家庭關系的和諧,維護社會穩定;推動社會經濟發展;有利于推動法制近代化;為后世繼承法提供借鑒。(2點4分,任答三點即可得5分)

(3)原因:新中國成立,人民當家作主;社會主義制度建立;黨和政府重視;法制建設不斷健全和完善;改革開放以來社會經濟不斷發展;社會觀念的進步(任答兩點即可得4分)

認識:女性財產繼承權不斷演變是女性社會地位不斷提高的體現,也體現了社會的進步和發展;關于女性財產繼承權的法律規定受到當時社會環境,經濟發展水平等因素的影響;健全財產繼承權立法是保障公民財產權益、促進社會公平正義的重要舉措。(任答兩點即可得4分;言之成理亦可得分)

【解析】(1)第一問由材料“如果宗主生前遺囑,不用此令”、“出嫁女可以分得在室女的三分之一”“在室女合得男之半”“守寡妻妾,操守婦道,可以繼承亡夫遺產”等信息可知當時社會女性納入到財產繼承對象,但對女性財產繼承權是有限承認;法律內容規定較全面具體;遺囑優先等。結合所學知識也體現了男尊女卑和儒家倫理道德觀念影響以及宋朝商品經濟發展、私權觀念突顯。

(2)第一問新變化:由材料“無論是未嫁女還是出嫁女都可以和兒子一樣,作為第一順位繼承父親遺產”可知當時法律關于財產繼承規定中明確取消了男性宗祧繼承的立法前提以及男女平等趨向。由“擁有的財產所有權是和兒子相同,沒有任何限制條件”材料信息及結合所學知識可知相關法律受儒家思想的影響明顯減少。總體上南京國民政府法律關于女性財產繼承方面的規定受到西方法律的影響。

第二問意義:結合材料以及所學知識可知這些新變化有利于提高女性社會地位,促進社會進步;促進家庭關系的和諧,維護社會穩定;推動社會經濟發展;有利于推動法制近代化;也為后世繼承法提供借鑒。

(3)第一問原因:根據材料“新中國成立后,中國女性的地位得到了根本性改變”,結合所學知識可知新中國成立和人民當家作主、社會主義制度建立等起到政治保障作用。相關法律的頒布,體現黨和政府的高度重視以及新中國成立后我國關于繼承權方面法制的健全和完善,也是社會經濟發展推動的結果。

第二問認識:此題主題是關于女性財產繼承權的發展,其歷程可以深刻反映社會的進步和女性地位的不斷提高,同時也體現了在女性財產繼承權方面的法律規定受到當時社會環境和經濟發展水平等因素的影響。隨著社會的發展,我們也可以看到健全繼承權立法是保障公民財產權益、促進社會公平正義的重要舉措。

18.【答案】(15分)

(1)英國等對德國生產的仿制劣質產品的抵制和打壓;德國政府的重視;社會力量的推動;德國制造標準化組織的建立不斷提升標準化水平;德國工匠的敬業精神和企業實踐經驗的積累;資本主義經濟的發展,社會環境相對穩定。(任答三點9分)

(2)重視產品質量提升,加強企業競爭力;政府重視,注重人才培養;加強企業合作創新,強化企業主體意識;營造良好的社會氛圍,發揮工匠積極主動性。(任答三點6分,言之成理,即可得分)

【解析】(1)本題第一問由材料信息“模仿英法生產方式,偽造英國品牌的商標,生產大量仿制品出口”、“德國政府決心改變德國制造形象”、“穆特西烏斯等人的倡議下建立了標準化的組織”、“1917年德國標準化協會正式建立,這使德國標準化水平不斷提升”、“這些輝煌百年的企業認真對待每道工序,不斷打造出高精尖的產品”、“工匠們積累了大量的造物經驗與產品知識”進行提煉、概括,影響德國工匠精神的形成和鞏固的因素有:英國等國抵制的外部壓力;德國政府的重視;社會力量的推動;德國制造標準化水平的不斷提升;德國工匠的敬業精神和企業實踐經驗的積累;資本主義經濟的發展,社會環境相對穩定等。

(2)本題第二問根據材料信息結合所學知識,得出強化品牌意識,重視產品質量提升,加強企業競爭力;政府重視,注重人才培養;加強企業合作創新,強化企業主體意識;營造良好的社會氛圍,發揮工匠積極主動性等認識。第二問為開放性問題,言之成理即可得分。

19.【答案】(12分)

論題一:清朝采取因俗而治的邊疆治理策略。(2分)

論述:清朝在治理邊疆地區時,推行“因俗而治”的治理方針。以青海蒙古族與藏族沖突后對生番的管理為例,根據生番居住深山、游牧無定、語言不通且對官府心存疑慮等實際狀況,清廷雖有設立千戶、百戶等頭目管束的想法,但還是采納陜甘總督與西寧辦事大臣的建議,先讓地方官進行教化,待時機成熟再行賞職管束。這體現了清朝統治者尊重少數民族的生活和文化傳統,不輕易改變其原有的社會結構和風俗。在古代中國,漢朝對西域地區采取羈縻政策,保留當地原有的官職體系,冊封首領,實現了邊疆地區的穩定發展;唐朝在少數民族地區任用當地民族首領為官,依據其風俗習慣制定政策,促進了民族融合與邊疆繁榮。(8分)

總之,清朝采取因俗而治的傳統治理策略,維護了邊疆地區的穩定,加強了民族交流與融合,對統一多民族國家的鞏固和發展起到了積極作用。(2分)

論題二:“因俗而治”是歷代王朝對邊疆少數民族地區的治理方針。(2分)

論述:漢朝在西域設立都護府,對當地少數民族采取羈縻政策,冊封其首領,按照當地的風俗文化進行治理,促進了西域地區與中原的經濟文化交流,維護了邊疆穩定,保障了絲綢之路的暢通。唐朝冊封回紇首領為懷仁可汗;在西南地區,設立羈縻州府,任用當地民族首領為官,實現了邊疆地區的相對穩定與民族融合。元朝在西藏地區設立宣政院進行管理,讓宗教領袖和地方勢力參與治理,加強了元朝對西藏的統治,也促進民族交流。清朝對蒙古地區實行盟旗制度,任命旗長,既加強了中央對蒙古地區的控制,又保持了蒙古族的風俗文化;在西藏,冊封宗教領袖,進一步完善金瓶掣簽制度,設置駐藏大臣,加強對西藏地方事務的管理,確保邊疆地區的長治久安和民族文化的傳承發展。(8分)

總之,歷代王朝通過“因俗面治”的方針,促進了民族間的交流、融合與共同發展,維護了統一的多民族國家穩定和鞏固。(2分)

【解析】此道論述題涉及的時空是清朝邊疆治理方針內容。根據材料“青海蒙古族與藏族因爭奪牧場發生沖突,清廷將管理權授予西寧辦事大臣”、“應請暫仍其舊,惟飭地方官廣為化導”、“將番眾所欽服者,賞給千戶百戶職銜,責令管束”、“修其教不易其俗,齊其政不易其宜”等信息,結合所學知識,圍繞清朝對邊疆地區的治理策略,可擬定“清朝因俗而治的邊疆治理策略”、“清朝因地制宜的邊疆治理策略有利于促進統一多民族的國家鞏固”、“因俗而治是歷代王朝對邊疆少數民族地區的治理方針”等論題。論題要緊密圍繞材料中清朝對青海蒙藏沖突的處理方式,同時聯系中國古代史其他朝代的邊疆治理舉措等相關史實進行論述并分析其影響。本題要求考生,圍繞材料,結合材料信息提煉論題,論點明確,論從史出,言之成理,即可得分。

展開更多......

收起↑

資源預覽

資源預覽