資源預(yù)覽

資源預(yù)覽

資源預(yù)覽

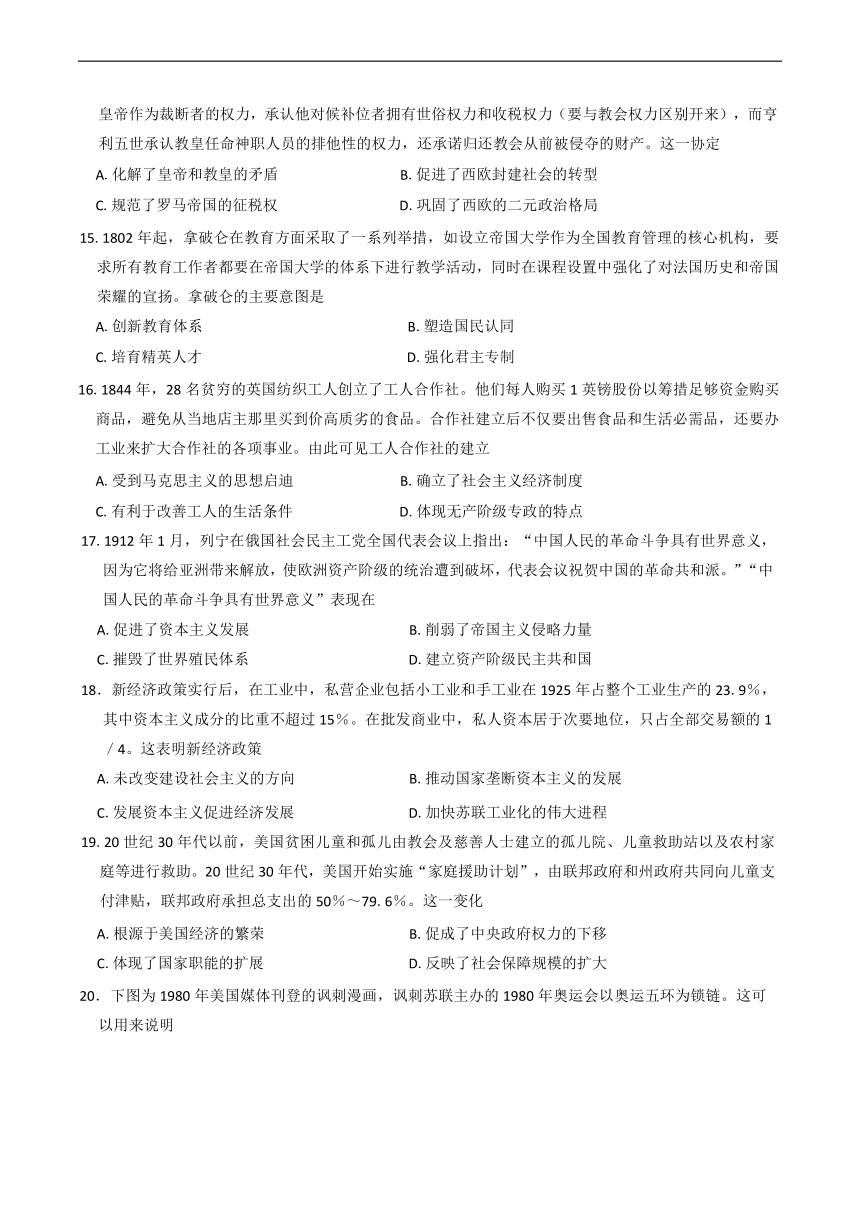

資源預(yù)覽