資源簡介

資源簡介

中小學教育資源及組卷應用平臺

2025人教版歷史選擇性必修3

第6課 古代人類的遷徙和區域文化的形成

A組必備基礎鞏固

題組1 印歐人的遷徙及其對早期區域文化的影響

1.約公元前3000年,印歐人進入青銅時代,有發達的畜牧業,馴養馬、牛、豬、羊等,會使用馬和馬拉戰車。他們的一支于公元前2千紀中前期進入小亞細亞,并在后來建立了國家。從中可以看出( )

A.生產力的發展為印歐人遷徙提供了前提條件

B.印歐人最早進入了青銅時代

C.印歐人以種植業為主要的經濟來源

D.印歐人遷徙沖擊了當地的社會秩序

2.公元前2千紀,以印歐人為主體的游牧部落憑借馬、馬拉戰車等武力上的優勢向歐亞大陸遷徙,這次大遷徙引發了( )

A.基督教文化發展和傳播

B.歐洲文化優勢地位確立

C.亞歐文化的碰撞與發展

D.羅馬帝國統治受到沖擊

3.印歐人遷徙前,西亞、南亞、南歐出現了零星的文明區域;印歐人遷徙后,印歐人建立了赫梯帝國、波斯帝國、亞歷山大帝國、羅馬帝國等奴隸制大帝國。這說明民族遷徙( )

A.使世界進入了青銅時代

B.促進了奴隸制政權的產生

C.推動了古代文明的擴展

D.導致農業文明轉向游牧文明

題組2 亞歐游牧民族大遷徙對區域文化發展的影響

4.從公元前2000年左右印歐人開始了一千多年的大遷徙,公元前2世紀到公元2世紀中國北方的匈奴也不斷西遷。游牧民族不斷遷徙的主要原因是 ( )

A.戰爭失敗 B.生存壓力

C.氣候變暖 D.文化交流

5.《漢書》載,漢初被匈奴占據的河西走廊“無城郭常居耕田之業”;經過漢武帝以后近一百二十年的開發,“河西殷富,帶河為固”;西晉以后,該地區的農業逐漸衰退。這表明河西走廊的農業發展( )

A.深受農牧轉換的影響

B.面臨少數民族內遷的沖擊

C.依賴基層社會的治理

D.取決于區域人口的增減變化

6.4世紀中葉,遷至中亞細亞西部的匈奴人,繼續西遷。西哥特人為躲避匈奴的攻擊,最終渡過多瑙河,進入羅馬帝國境內,其中士兵約二十萬,連同家屬及群眾,人數在百萬以上。這一時期的人口遷徙( )

A.成為羅馬帝國滅亡根源

B.導致馬拉戰車技術出現

C.促成日耳曼國家的建立

D.瓦解了西歐的封建制度

7.民族大遷徙不是簡單的民族住地的變化,而是日耳曼人各部落集團對奴隸制羅馬帝國的武力征服。在這種征服的基礎上使羅馬與日耳曼兩種文明、兩種制度和兩大民族結合起來,逐漸形成了西歐的封建制度。這段材料旨在說明( )

A.羅馬帝國滅亡標志著西歐進入封建社會時期

B.中古時期確立了日耳曼人在歐洲的統治

C.西歐封建制度既有羅馬帝國特征又有日耳曼人傳統

D.封建社會時期的西歐保留了農奴制

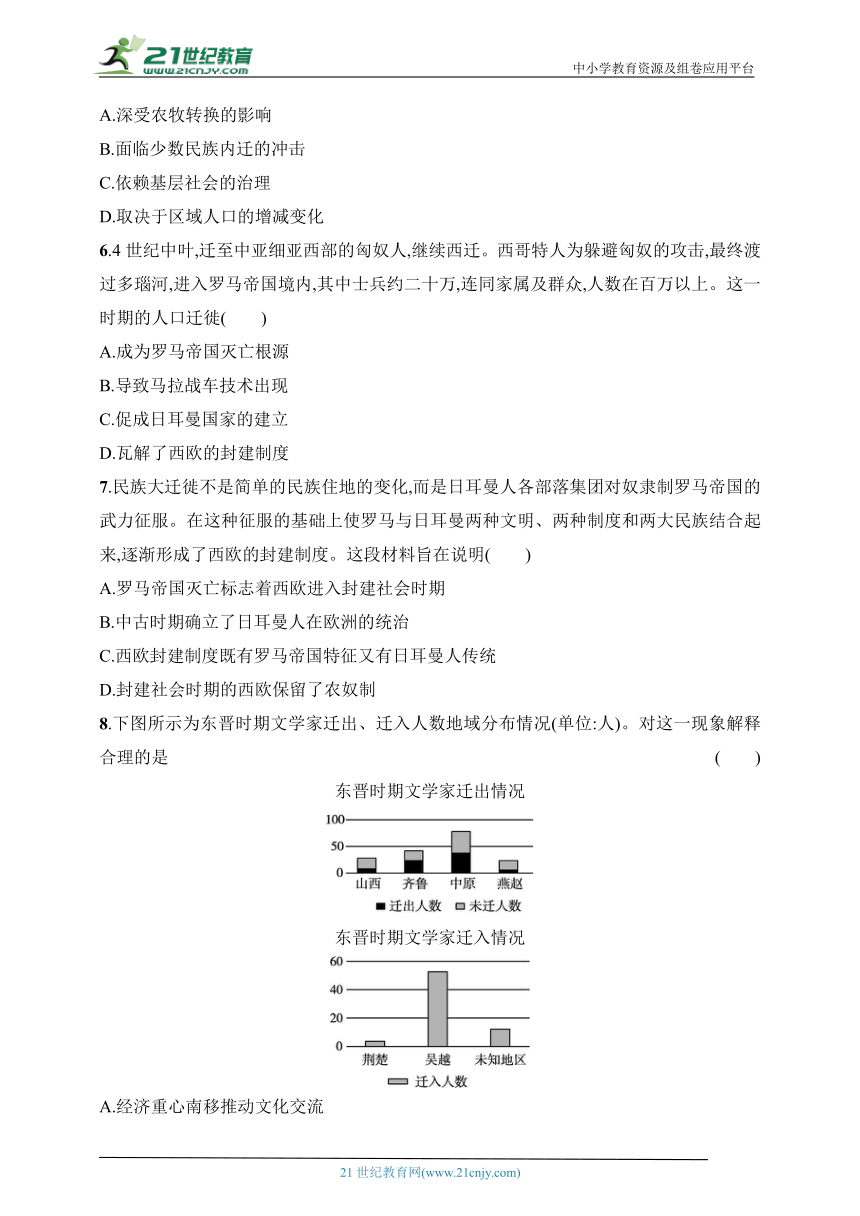

8.下圖所示為東晉時期文學家遷出、遷入人數地域分布情況(單位:人)。對這一現象解釋合理的是 ( )

東晉時期文學家遷出情況

東晉時期文學家遷入情況

A.經濟重心南移推動文化交流

B.政治形勢影響社會文化發展

C.區域間的經濟文化交流頻繁

D.佛道發展沖擊儒學社會地位

9.魏晉南北朝時期,各民族人口大量頻繁地遷徙和流動,邊疆少數民族向中原地區大量內聚,而漢民族則從中原往東北、西北和南方輻射。各族人民在住所、飲食、服飾、語言和宗教信仰等方面發生變化。據此可知,這一時期的民族遷徙( )

A.徹底改變了人口分布格局

B.完成了民族交融的歷史進程

C.實現了經濟重心南移的目標

D.豐富了中華民族文化生活

10.在歷史學家吳于廑看來,游牧世界與農耕世界的互動,構成世界范圍內農業時代歷史發展的動力之一。就中國歷史來說,唐以后草原與中原農耕地區的互動更為廣泛而深入。“游牧世界與農耕世界的互動”對唐以后中國歷史的影響最深遠的是( )

A.經濟文化的不斷交流

B.民族交融更加廣泛深入

C.少數民族政權封建化

D.統一多民族國家的發展

B組關鍵能力提升

11.下表為某學者在研究古代歷史過程中搜集整理的史料,據此可知,他研究的主題是( )

史料1 印歐人在進入西亞、西歐、北歐和印度的廣大地區后,與當地居民交融,發展成為新的居民

史料2 古代印歐人在大規模遷徙中,與所到地區農耕民族交融,導致了新的文化區域的形成

史料3 匈奴人劉淵建立前趙政權,追尊蜀漢后主劉禪為孝懷皇帝,立漢高祖以下三祖五宗神主而祭之

A.人口遷徙促進區域開發

B.民族交融推動文化認同

C.戰亂頻繁導致人口流動

D.世界人口結構發生改變

12.印歐各民族從當初的原始家鄉向外擴張,直至印歐人擁有并且統治了冰島到印度的大片疆土。盡管蘇美爾人、巴比倫人、亞述和其他民族在很大程度上能夠抵御他們,但某些印歐族群也一度在這些地區建立了帝國。印歐人的遷徙( )

A.得益于強大的軍事優勢

B.導致歐亞大陸區域文明衰落

C.傳播了先進的印歐文明

D.確立起歐洲文化的優勢地位

13.有學者認為,自公元前3000年以來,在東南的“中原”與西北的“草原”這兩個氣候、經濟、文化截然相反的地理單元的中間,有一個“中國弧”區域。在其西側,古代文化的發展步伐與歐亞大陸中心地區趨同;在其東側,古代中國呈現著獨立的發展特色。“中國弧”( )

A.為區域文明融合交流提供了可能

B.表明農耕與游牧文明呈現隔絕狀態

C.是地理環境決定文明類型的例證

D.體現農業對華夏文明的關鍵性作用

14.300—600年,中國與羅馬都面臨相似的歷史境遇。在中國,匈奴人、鮮卑人、氐人、羌人等紛紛南下;在羅馬,西哥特、東哥特、汪達爾、勃艮第、法蘭克、倫巴第等日耳曼部落潮水般地一波波入侵,建起了一個個王國。這次游牧部落的大遷徙( )

A.改變了亞歐大陸的政治格局

B.傳播了近代歐洲文明的火種

C.有利于統一多民族國家的形成

D.促進了歐亞古典文明的復興

C組學科素養創新

15.閱讀材料,回答問題。(14分)

材料一 3世紀末,關中發生饑荒,漢、氐各族大批民眾被迫流亡到漢中地區,其中十余萬人獲準進入巴蜀。西晉益州刺史謀求割據自立,為收編移民而殘害流民首領,各族流民在氐族人李特的率領下攻克成都,粉碎了其割據陰謀。不久,西晉政府又下令遣返流民。史載:“時羅尚(西晉新任益州刺史)貪殘,為百姓患,而(李)特與蜀人約法三章,施舍振貸,禮賢拔滯,軍政肅然。百姓為之謠曰:‘李特尚可,羅尚殺我’。”李特去世后,其子李雄領導流民再次攻下成都,李雄在部下及部分蜀中大戶的擁戴下稱皇帝。“雄于是下寬大之令,降附者皆假復除。虛己愛人,授用皆得其才,益州遂定”“由是夷夏安之,威震西土。時海內大亂,而蜀獨無事,故歸之者相尋”。

——摘編自吳于廑、齊世榮主編

《世界史·古代史編》

材料二 自秦朝以后,統一始終是我國歷史發展的主基調。比較來看,歐洲的面積與我國相當,但自古羅馬帝國以后就逐步分裂為眾多國家。其中一個重要原因就是:我國各民族在交往交流交融過程中逐漸形成了世界上人口最多、文字基本統一、觀念基本相同的中華民族共同體;而歐洲并沒有形成這樣一個具有凝聚力的民族共同體。在這一過程中,由中原人構建、各民族參與發展的價值觀和倫理道德,成為各民族共同的精神支柱;在中原地區形成的科技文化和制度文化,成為周邊各民族學習和模仿的對象。

——摘編自何星亮《民族交往交流

交融促進中華民族復興》

(1)根據材料一并結合所學知識,簡析3世紀末大量人口遷入巴蜀的背景及影響。(8分)

(2)根據材料一、材料二并結合所學知識,列舉3—6世紀中歐人口遷徙的后果的差異。(6分)

16.閱讀材料,回答問題。(10分)

材料一 我們說印歐種人遷徙是一種常態,他們牧牛,并從事少量的耕作。因為主要靠畜牧為生,所以只要發現有更為理想的地方,他們就用大牛車載起所有行李,朝那里遷移。況且他們向往更大的畜群,更大的牧場,遷徙就這樣與他們的生存需要緊密聯系在一起。……食物是古印歐人的第一生存目標,食物的匱乏和來源的不固定使得他們幾乎無法在一個地方長久定居,游牧和遷徙成為古印歐人最顯著的特征。

——摘編自孫振民《印歐種人的遷徙與古羅馬文明》

材料二 自古以來,人們在不斷的遷徙中求生存、謀發展,并在遷徙過程中逐漸創造了地域文化。古代游牧民族的幾次大遷徙對亞歐大陸各主要區域文化的形成和轉型產生了重要影響。

(1)材料一強調影響印歐人遷徙的原因是什么 (2分)

(2)聯系材料二和所學知識,說明亞歐游牧民族的遷徙產生的影響。(8分)

第6課 古代人類的遷徙和區域文化的形成

1.A 據材料可知,印歐人進入青銅時代,生產力迅速發展,為印歐人遷徙小亞細亞創造了前提條件,A項正確;“最早”這一說法絕對,材料未體現,排除B項;材料未體現印歐人以種植業為主要經濟來源,排除C項;材料未說明印歐人遷徙對當地社會秩序的影響,排除D項。

2.C 據材料可知,印歐人大遷徙把本民族的文明傳播到歐亞地區,促使亞歐文化的碰撞與發展,C項正確;基督教產生于公元1世紀的巴勒斯坦,排除A項;印歐人的遷徙沒有奠定歐洲文化的優勢地位,排除B項;當時羅馬帝國還未建立,排除D項。

3.C 據材料可知,民族遷徙使文明由零星走向擴散,C項正確;赫梯人是最早使用鐵器的民族,故應該是推動世界進入鐵器時代,排除A項;印歐人遷徙前的埃及就是奴隸制政權,排除B項;雖然早期印歐人屬于游牧文明,但它們遷徙后,轉入農耕生活,排除D項。

4.B 據材料并結合所學可知,游牧民族不斷遷徙的原因是逐水草而居,是生存的需要,B項正確;游牧民族不斷遷徙是其民族的特點,不是因為戰爭失敗,也不是因為氣候變暖,排除A、C兩項;文化交流是游牧民族遷徙的影響,而不是原因,排除D項。

5.A 據材料可知,河西走廊農業發展的變化情況,與中原地區和少數民族的關系相關,體現的是農耕文明與游牧文明的相互轉換對其產生的影響,A項正確。

6.C 據材料可知,匈奴人西遷使得西哥特人南遷進入羅馬境內,促成了西羅馬帝國的滅亡和日耳曼國家的建立,故選C項;西羅馬帝國滅亡的根源是經濟和政治的危機,排除A項;馬拉戰車技術是公元前2000年左右發明的,排除B項;西歐在西羅馬帝國滅亡后進入中古時期,確立封建制度,排除D項。

7.C 根據材料可知,西歐封建制度的形成受到日耳曼文明的影響,還保留有羅馬文明的特征,故C項正確;西羅馬帝國的滅亡標志著西歐進入封建社會時期,排除A項;材料沒有體現日耳曼人在中古時期統治歐洲,排除B項;材料沒有體現農奴制的保留,排除D項。

8.B 據材料可知,東晉時期中原地區文學家大量遷出,遷入吳越地區的文學家數量較多。結合所學知識可知,此時期北方戰亂頻繁,南方戰事較少,社會相對安定,所以北方人口大量南遷,B項正確;材料體現的是政局動亂導致人口遷移,不是經濟和文化交流,所以A、C兩項錯誤;材料體現的是東晉時期文學家的區域流動,與佛道的發展無關,D項錯誤。

9.D 據材料可知,魏晉南北朝時期,少數民族南遷,中原民族外遷,促進了民族之間的交融,豐富了中華民族文化生活,D項正確;“徹底改變”,表述夸大,排除A項;魏晉南北朝時期,并沒有完成民族交融的歷史進程,排除B項;此時,江南經濟得到開發,但經濟重心南移尚未實現,排除C項。

10.D 據材料可知,唐以后草原與中原農耕地區的互動更加廣泛而深入,促進了統一的多民族封建國家不斷鞏固發展,D項正確;A、B、C三項都是游牧世界與農耕世界互動的影響,但不是最深遠的影響,排除。

11.B 材料強調了人口的遷徙和流動,推動了民族交融,這不僅鞏固了政權也推動了文化認同,B項正確;材料未體現區域開發的內容,排除A項;材料未涉及戰亂頻繁的內容,排除C項;材料未涉及世界人口結構發生改變的內容,排除D項。

12.A 據材料可知,印歐人憑借馬和馬拉戰車等武力上的優勢,征服遷入地區的居民,建立了帝國,A項正確。

13.A 據材料可知,“中國弧”為區域文明融合交流提供了可能,A項正確;材料體現的是農耕與游牧文明的交流而非隔絕,排除B項;地理環境對文明發展不是“決定性”影響,排除C項;材料未體現農業的關鍵性作用,排除D項。

14.A 在中國,匈奴人等南下滅亡了西晉,改變了中國的政治格局;在歐洲,日耳曼部落的入侵改變了西歐的政治格局,A項正確;材料講的不僅僅是歐洲,還有亞洲,排除B項;這一時期東西方均處于分裂狀態,排除C項;日爾曼人入侵一定程度上毀壞了歐洲古典文明,排除D項。

15.參考答案 (1)背景:西晉結束三國分裂局面;東漢以來北方、西北少數民族的大量內遷;關中饑荒的發生。

影響:打擊了地方軍閥勢力;促進了巴蜀民族交融;有利于巴蜀經濟發展和社會安定;巴蜀成為十六國時期重要的移民遷入地。

(2)差異:日耳曼人的遷徙導致西羅馬帝國滅亡,此后西歐長期處于分裂割據的狀態;匈奴、鮮卑等游牧民族南遷接受了中原民族的生產方式和文化習俗,通過改革實現封建化,使統一多民族國家的主流意識更加深入人心。

16.參考答案 (1)經濟因素(出于生存本能)。

(2)改變了亞歐大陸從東到西的政治格局,一批新的國家先后崛起;各個區域的文化在碰撞、交流和交融中發生了不同程度的變化;各民族在吸收其他民族文化的基礎上促進了本民族文化的發展。

21世紀教育網 www.21cnjy.com 精品試卷·第 2 頁 (共 2 頁)

21世紀教育網(www.21cnjy.com)

展開更多......

收起↑

資源預覽

資源預覽