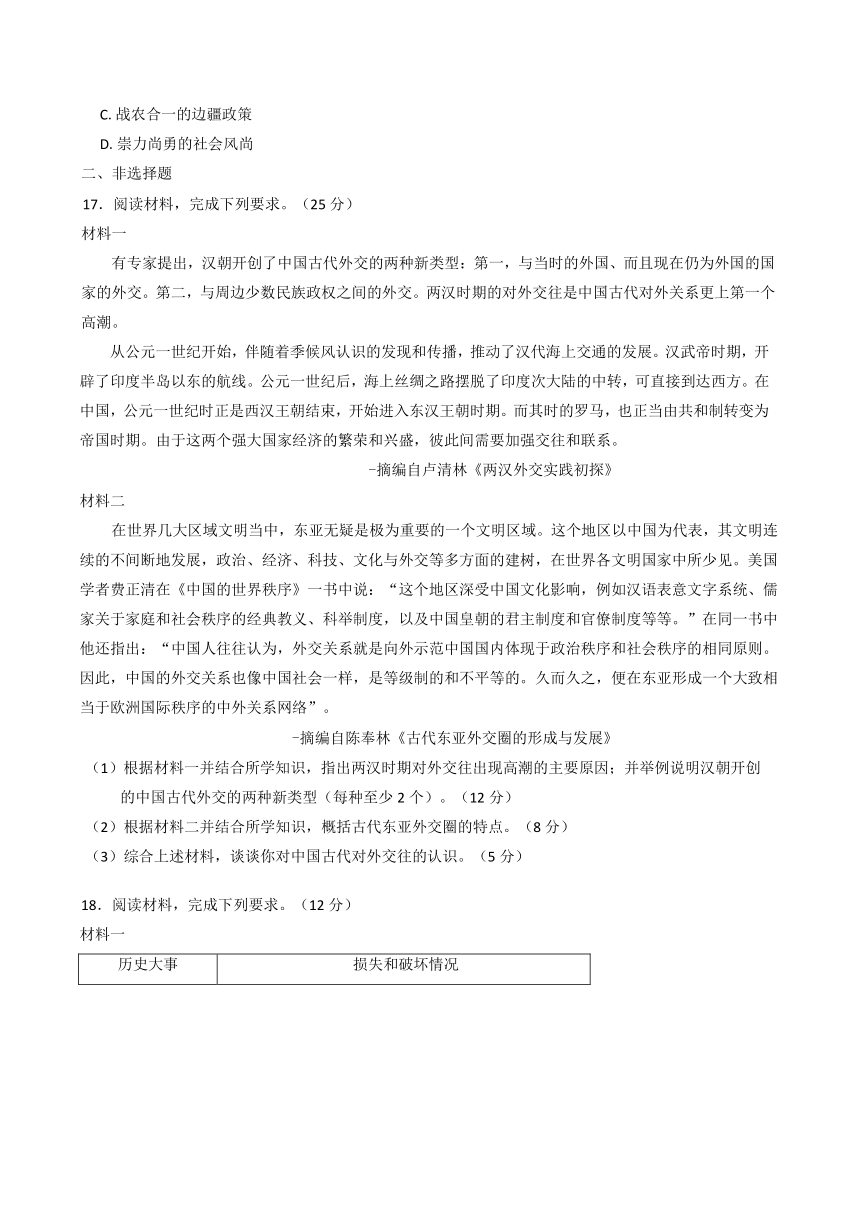

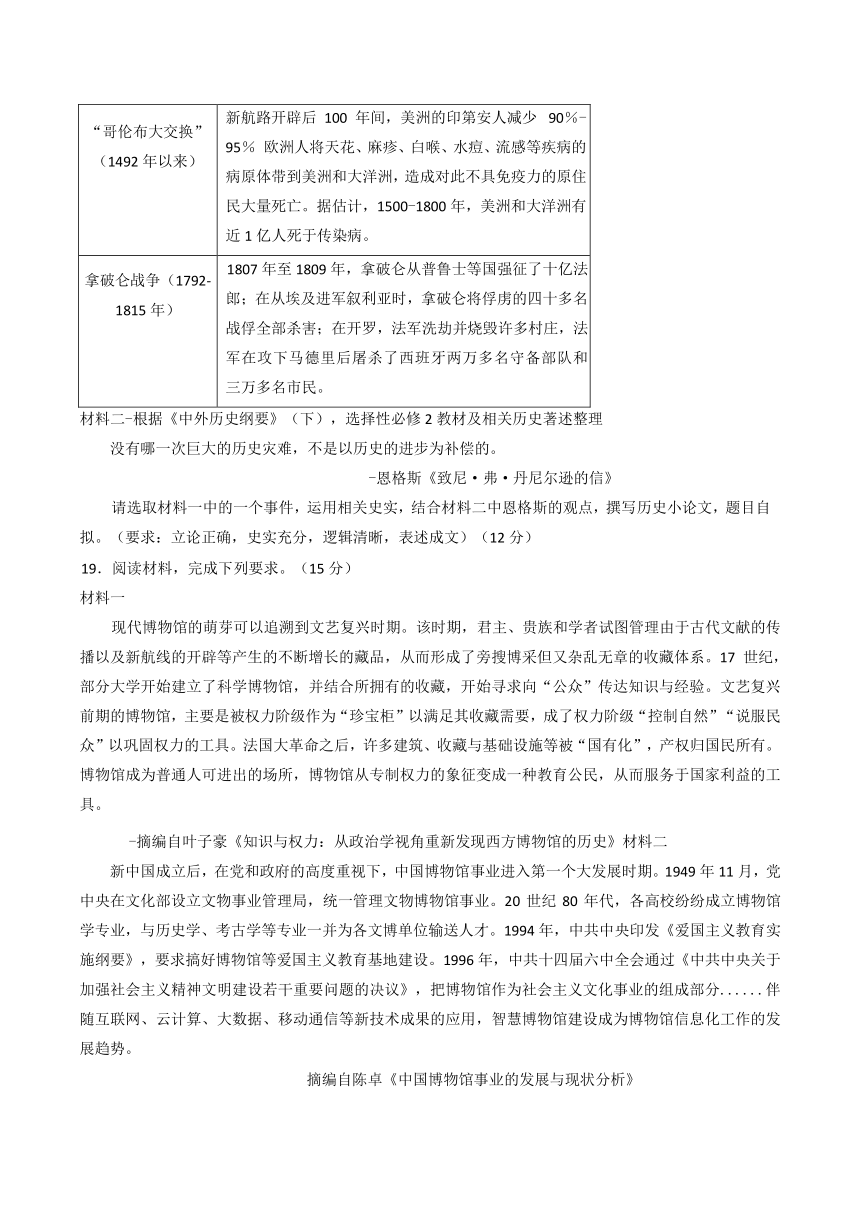

資源預覽

資源預覽

資源預覽

資源預覽