資源預(yù)覽

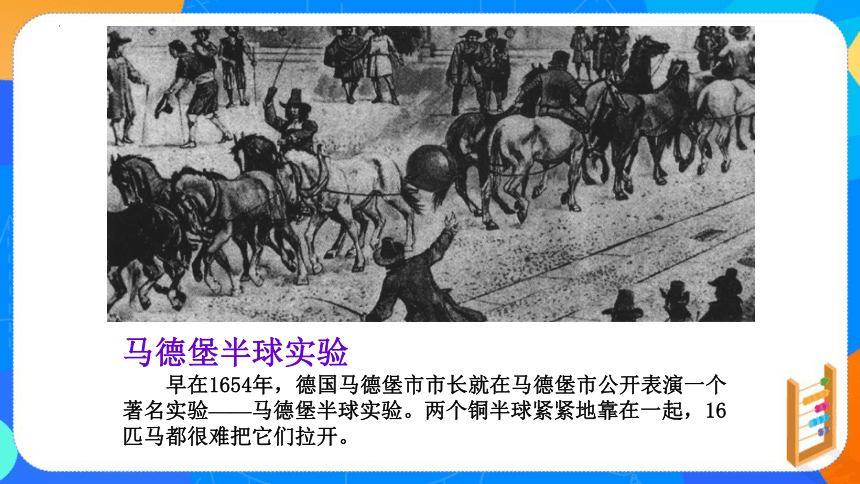

資源預(yù)覽

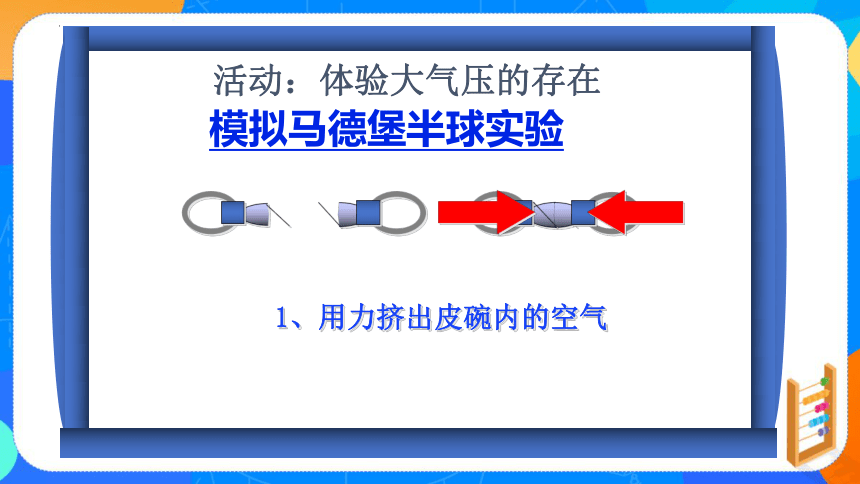

資源預(yù)覽

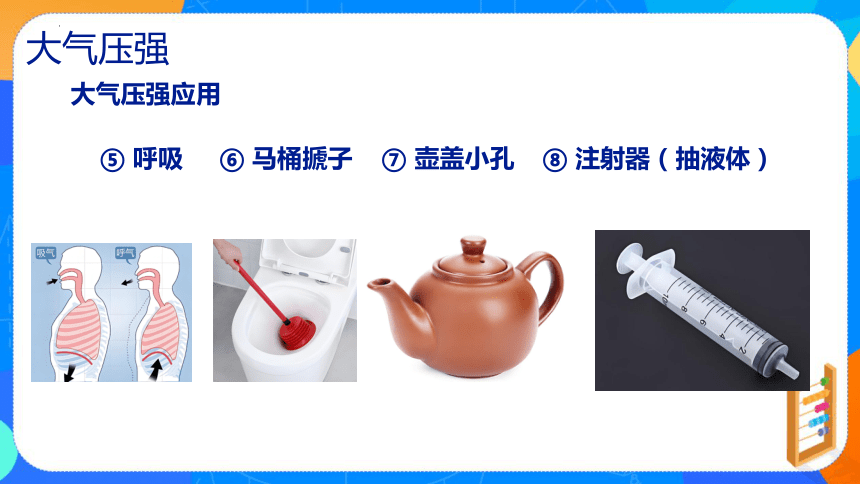

資源預(yù)覽