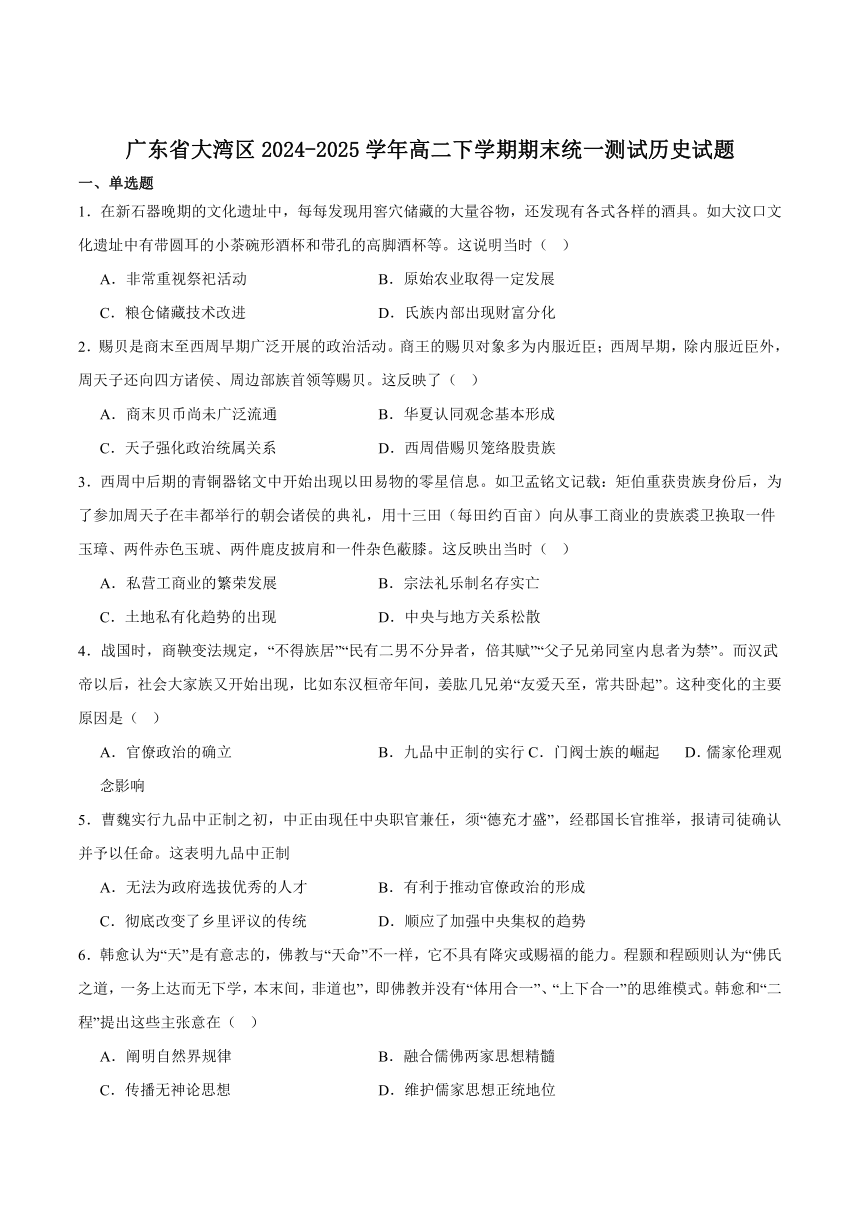

資源預覽

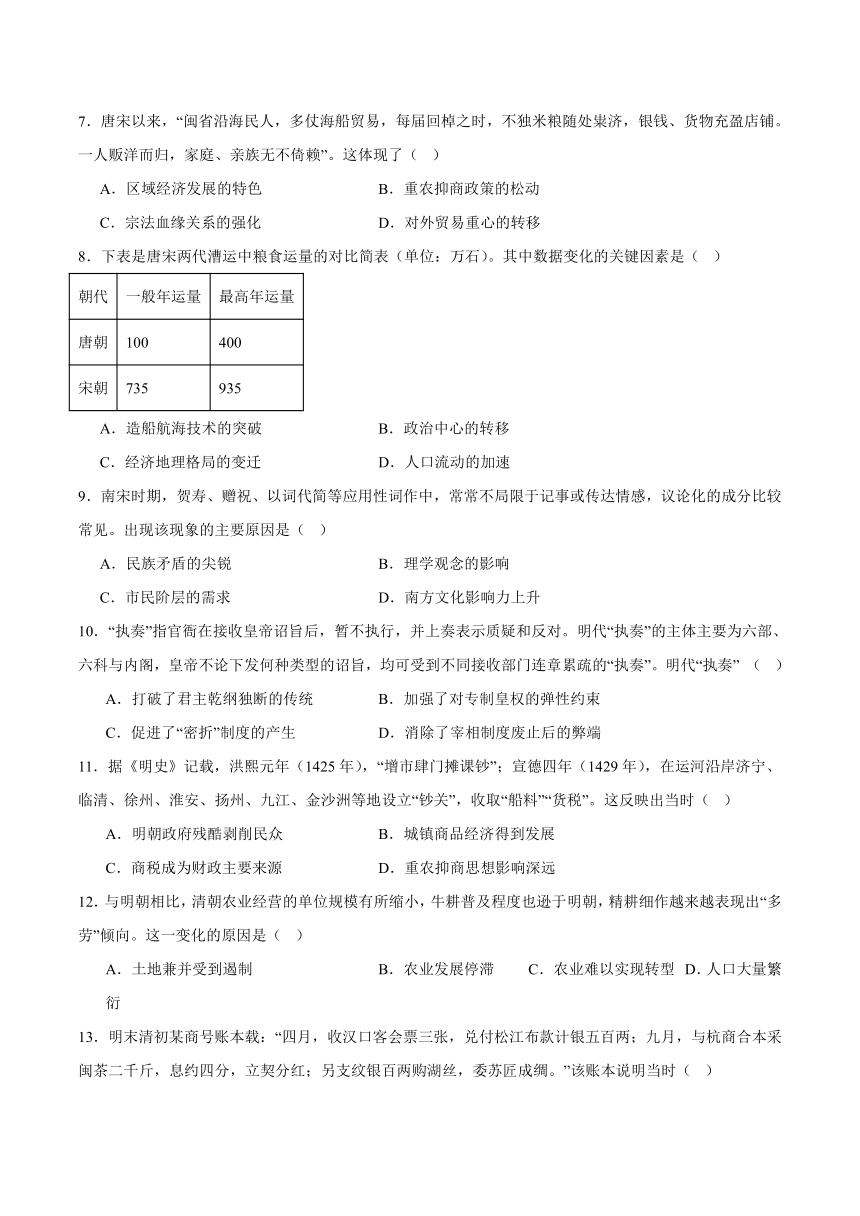

資源預覽

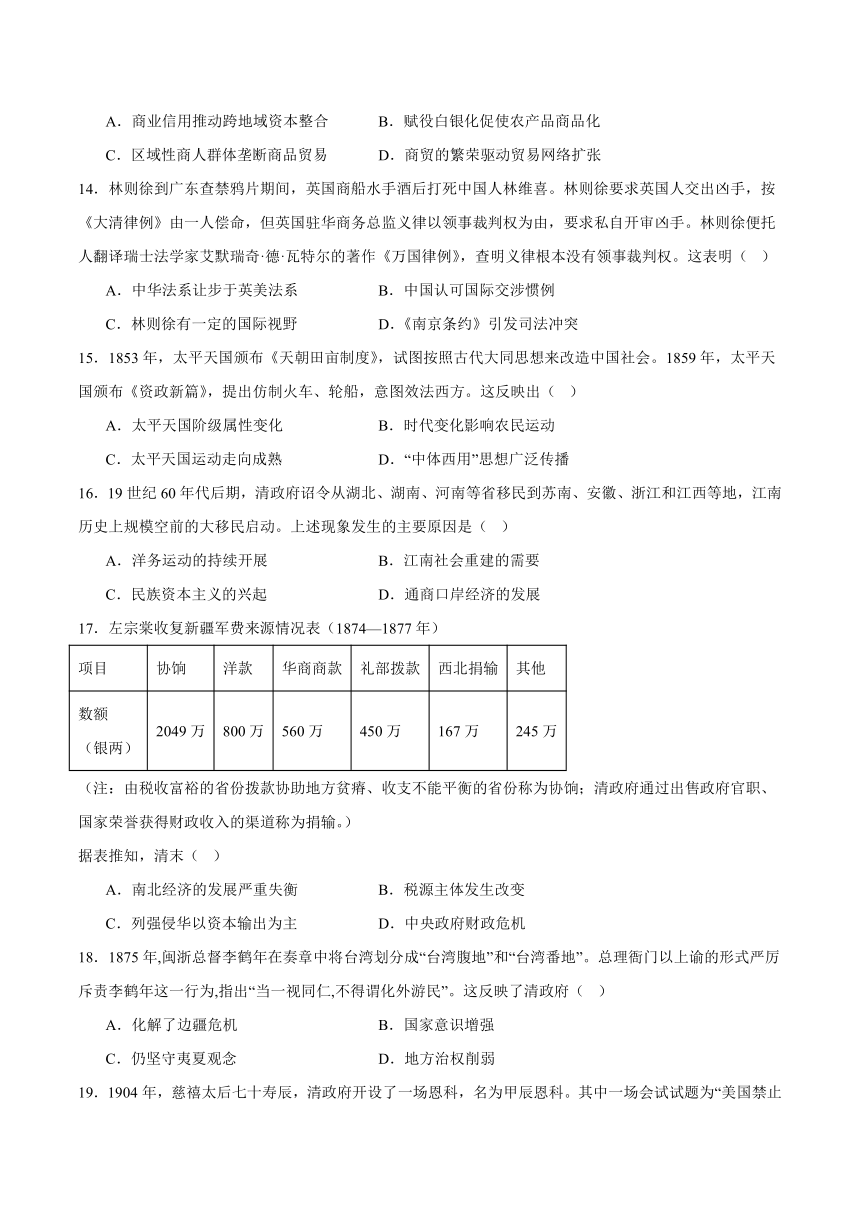

資源預覽

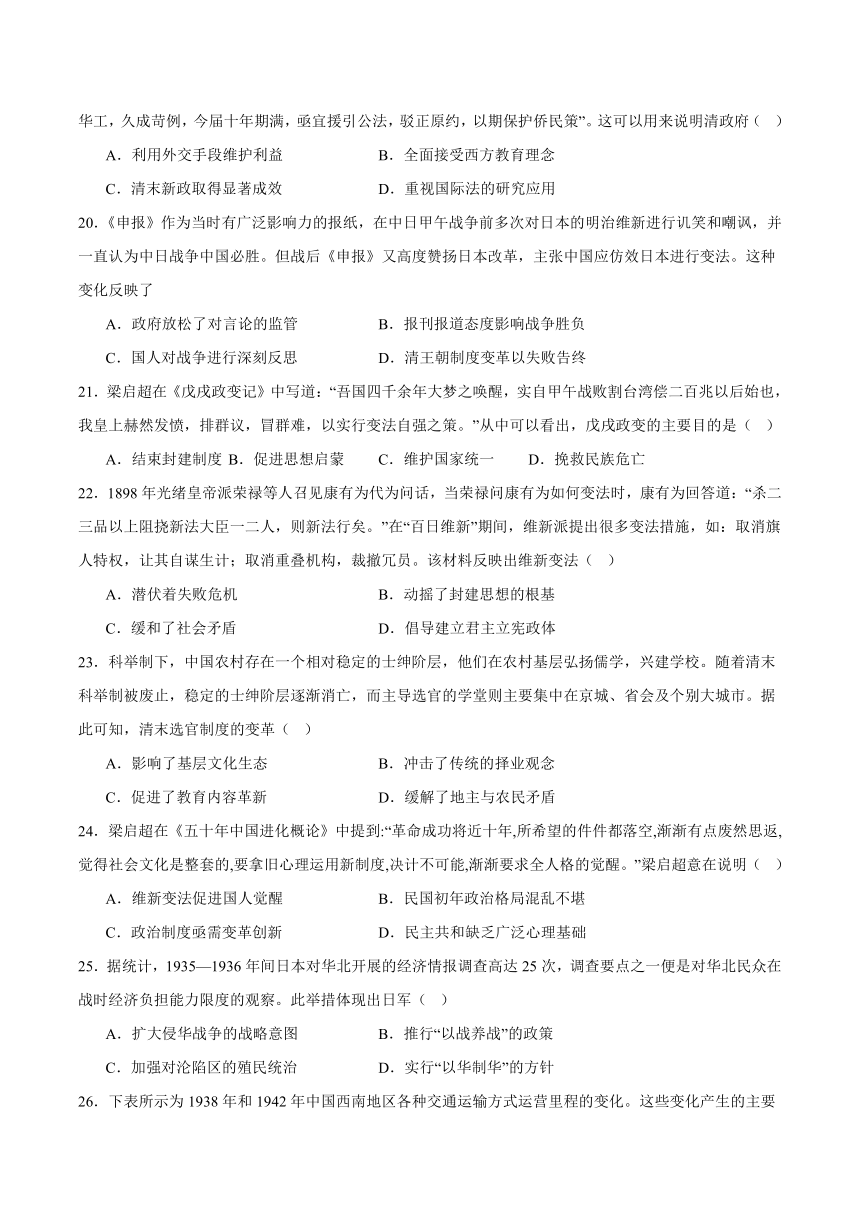

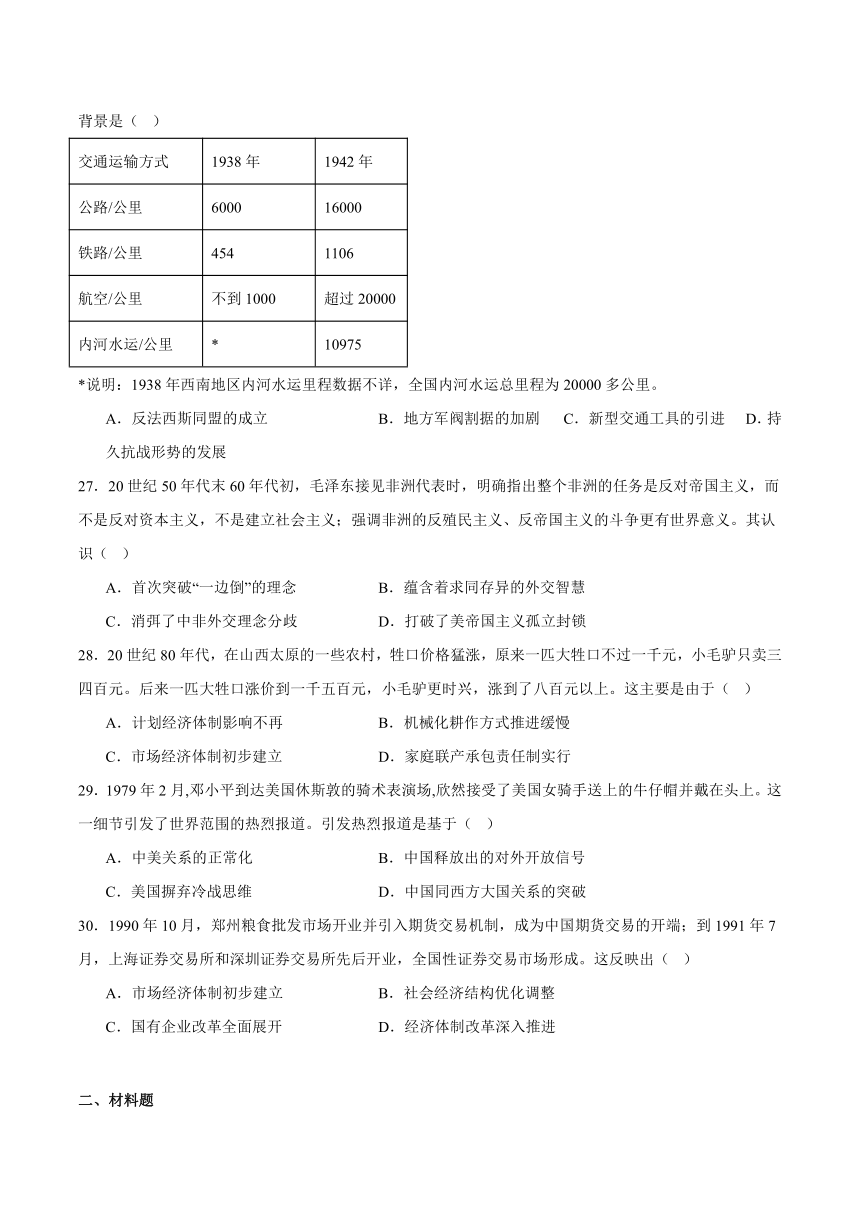

資源預覽