<label id="lmdqi"><pre id="lmdqi"><small id="lmdqi"></small></pre></label><abbr id="lmdqi"><form id="lmdqi"></form></abbr><menu id="lmdqi"></menu>

|

|

|

|

| |

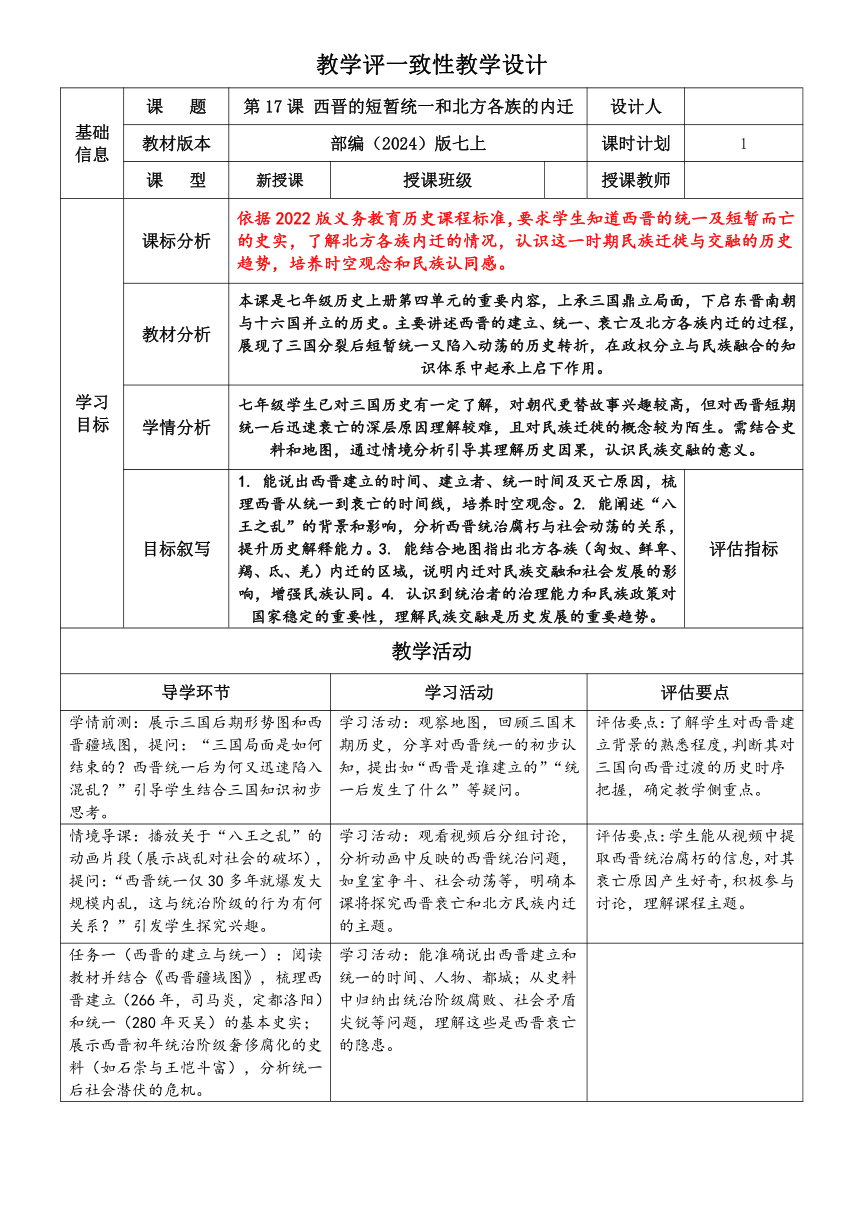

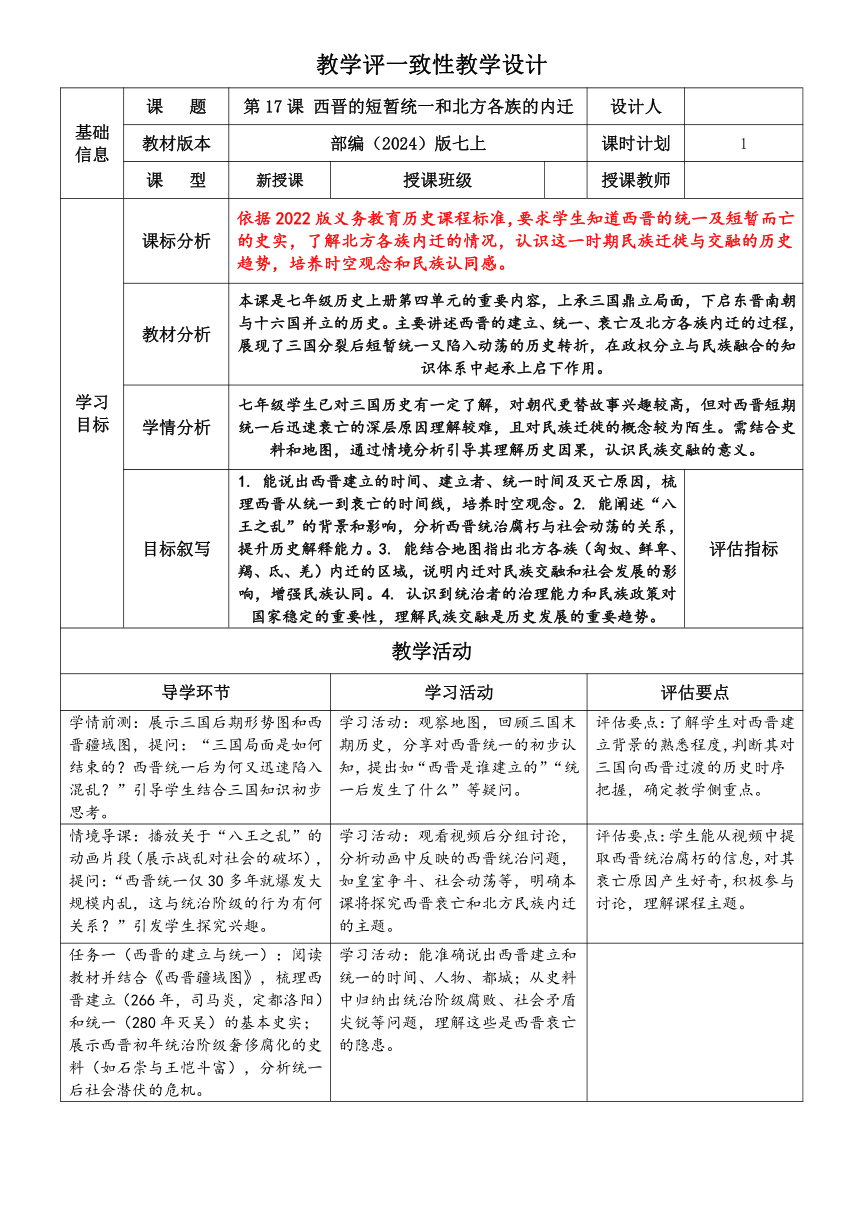

資源預覽

資源預覽

資源預覽

資源預覽