資源預覽

資源預覽

資源預覽

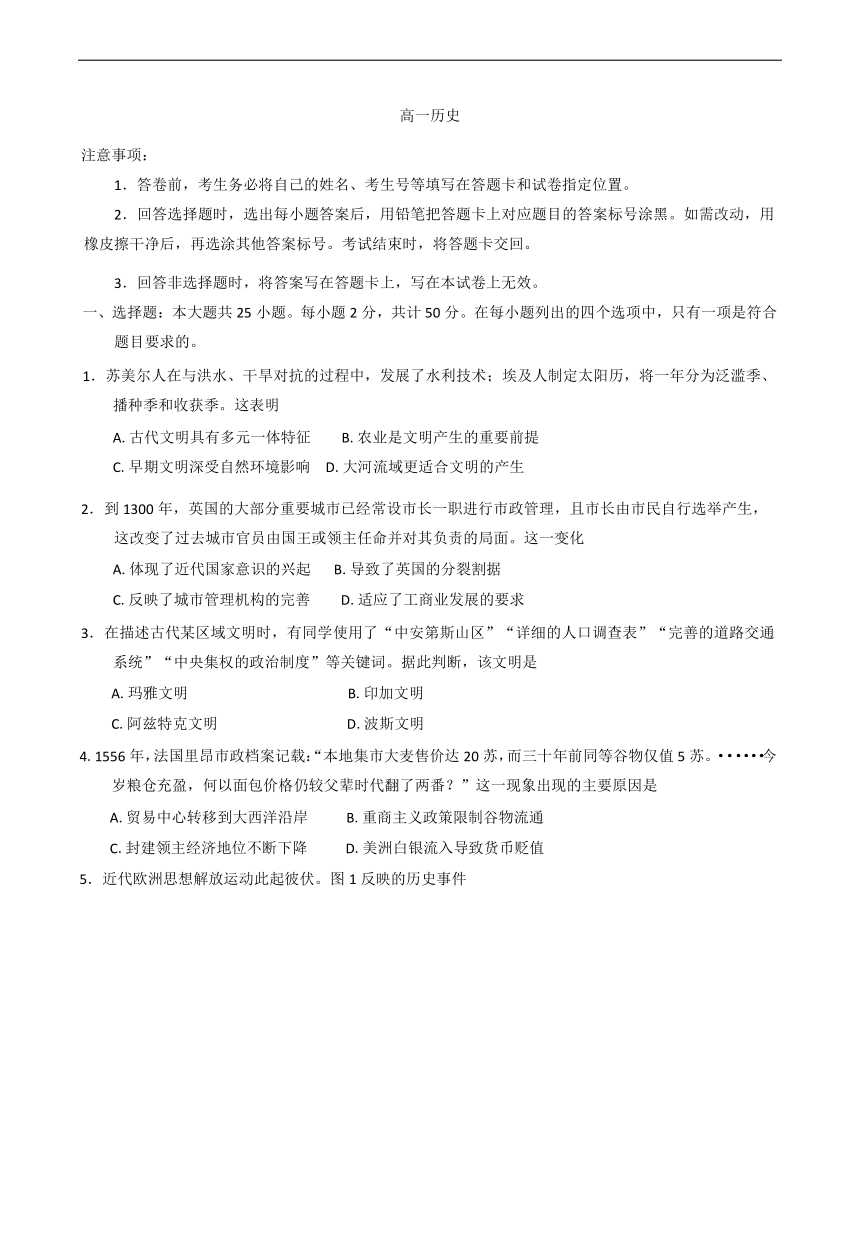

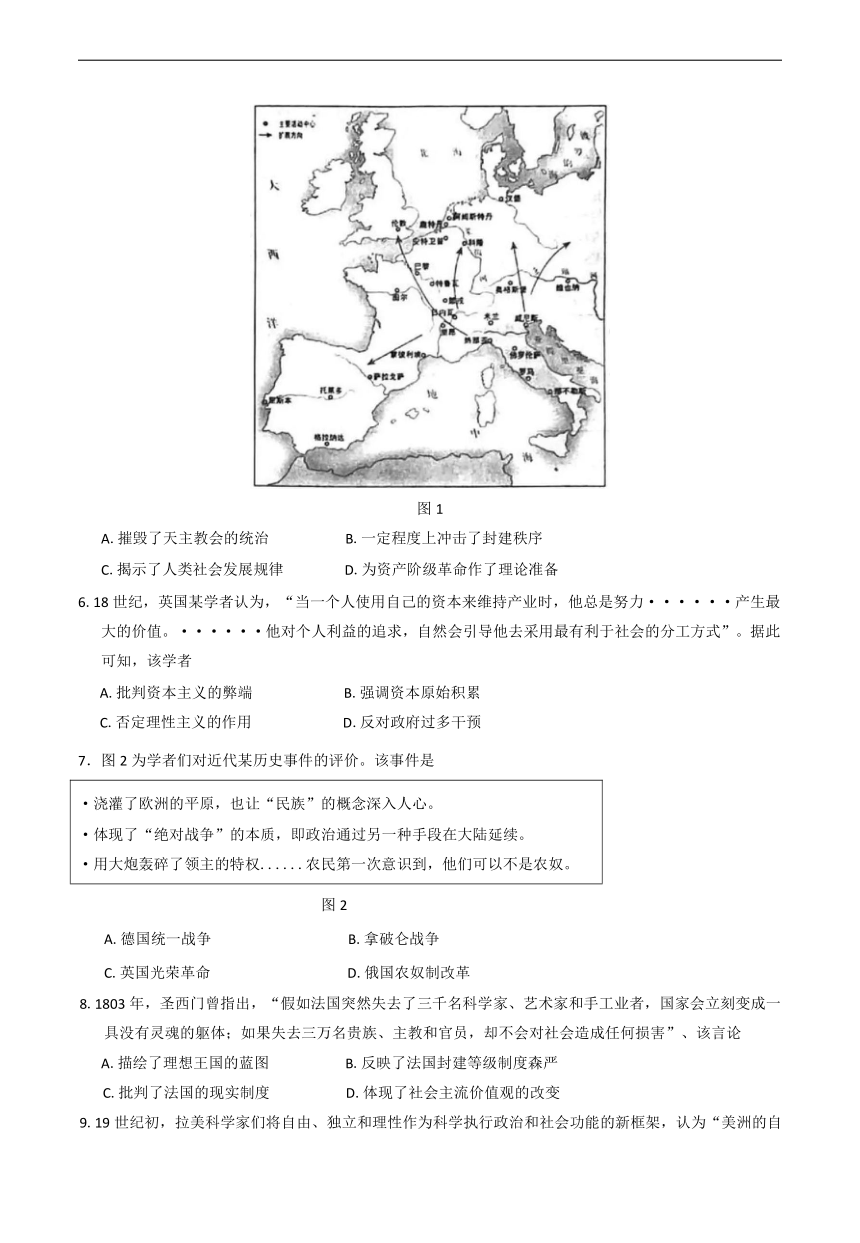

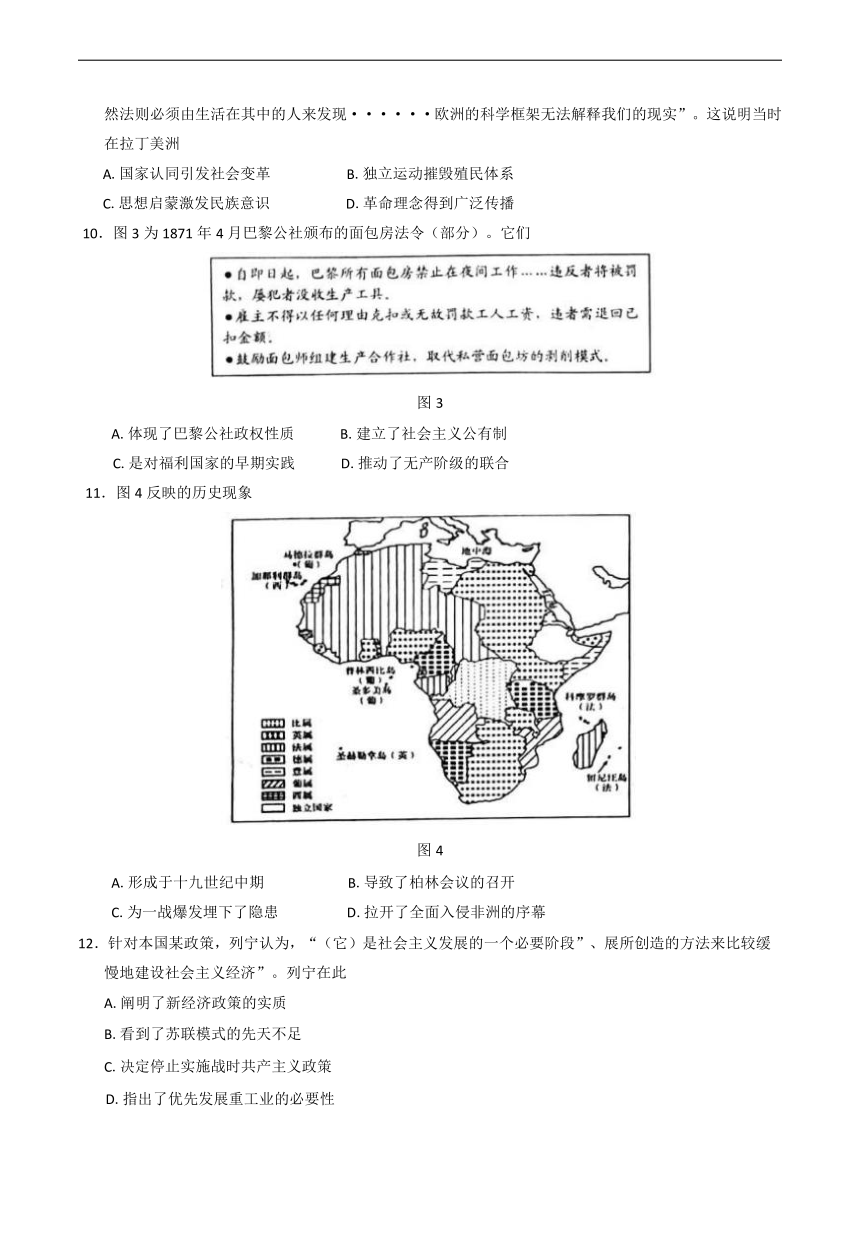

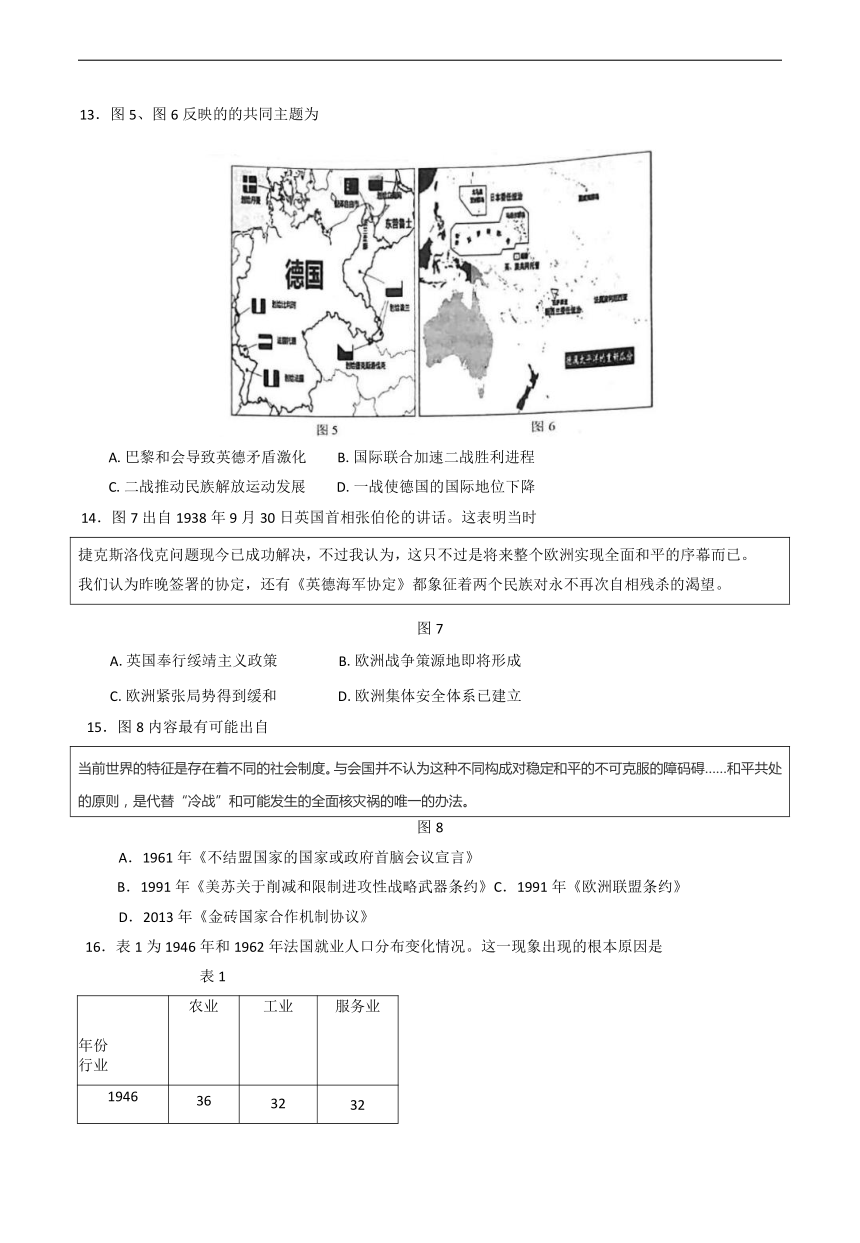

資源預覽