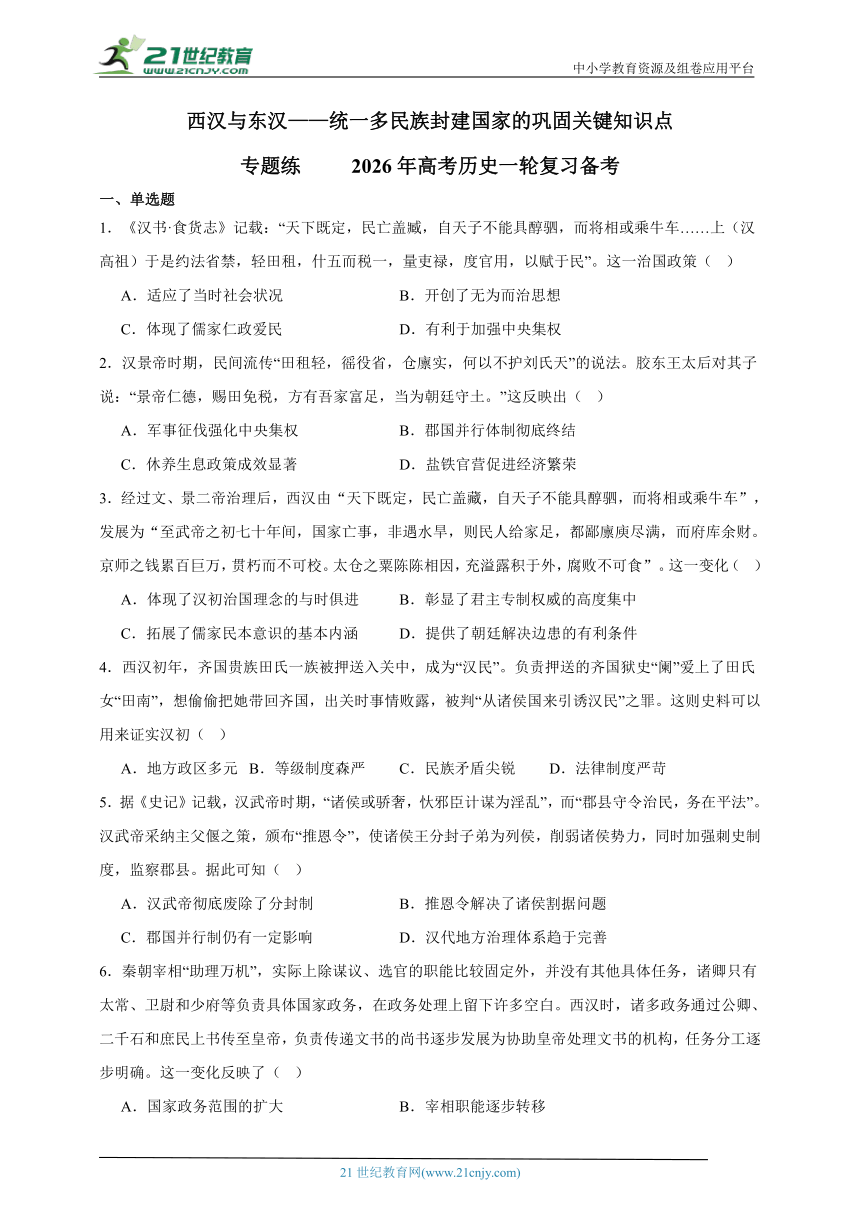

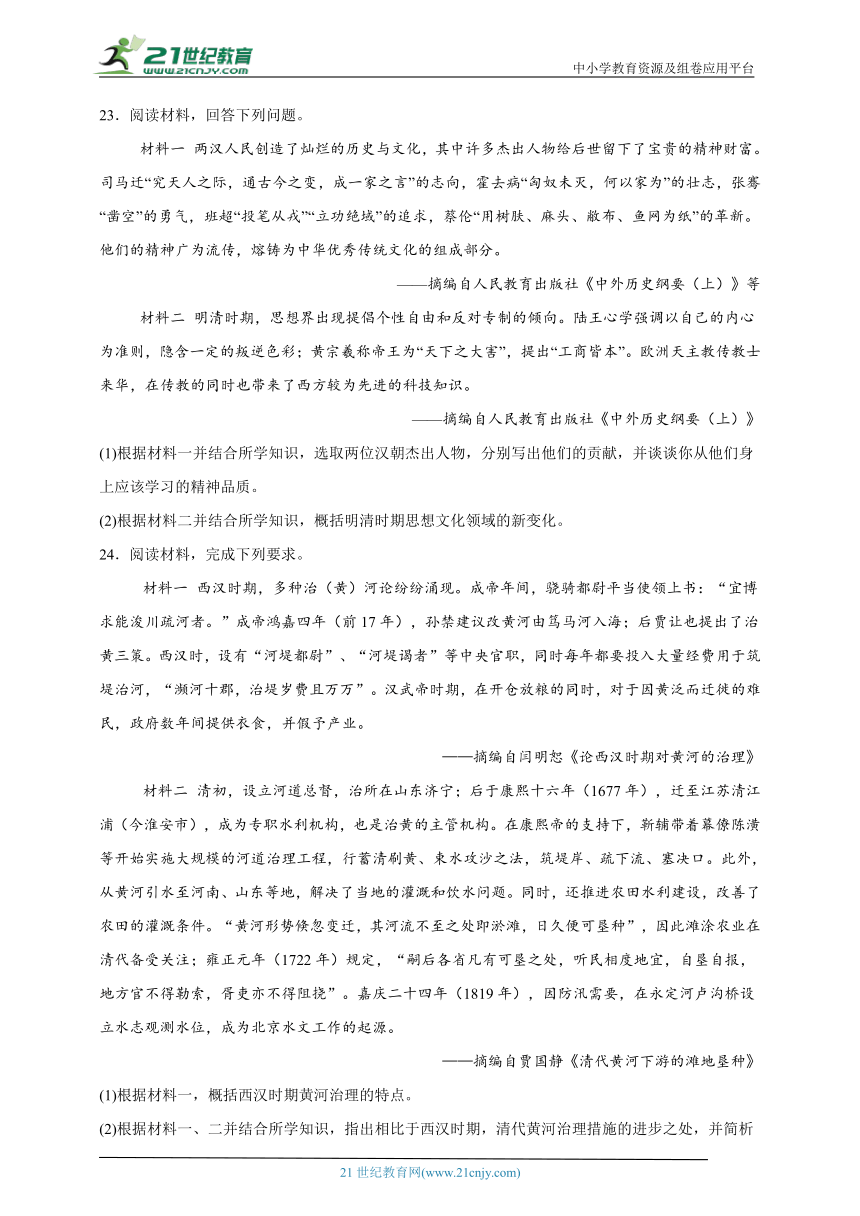

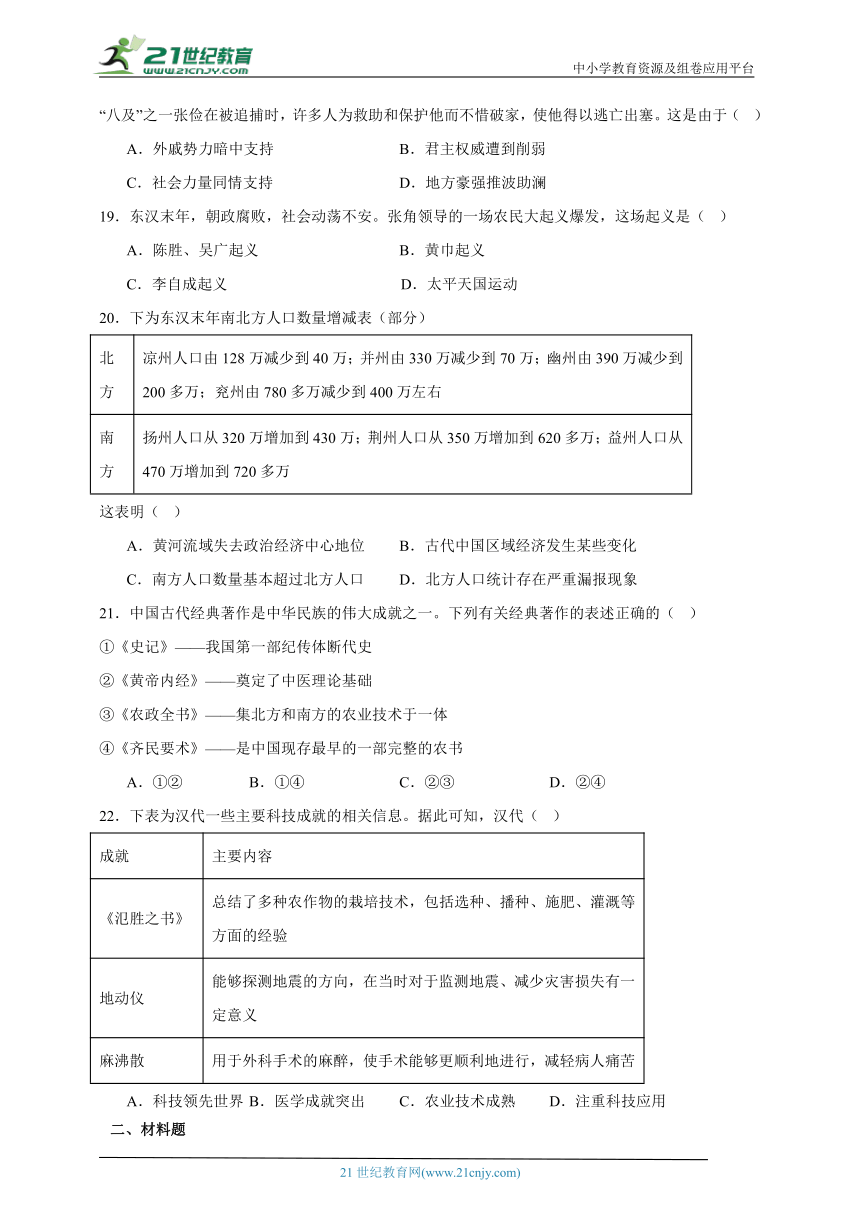

資源預(yù)覽

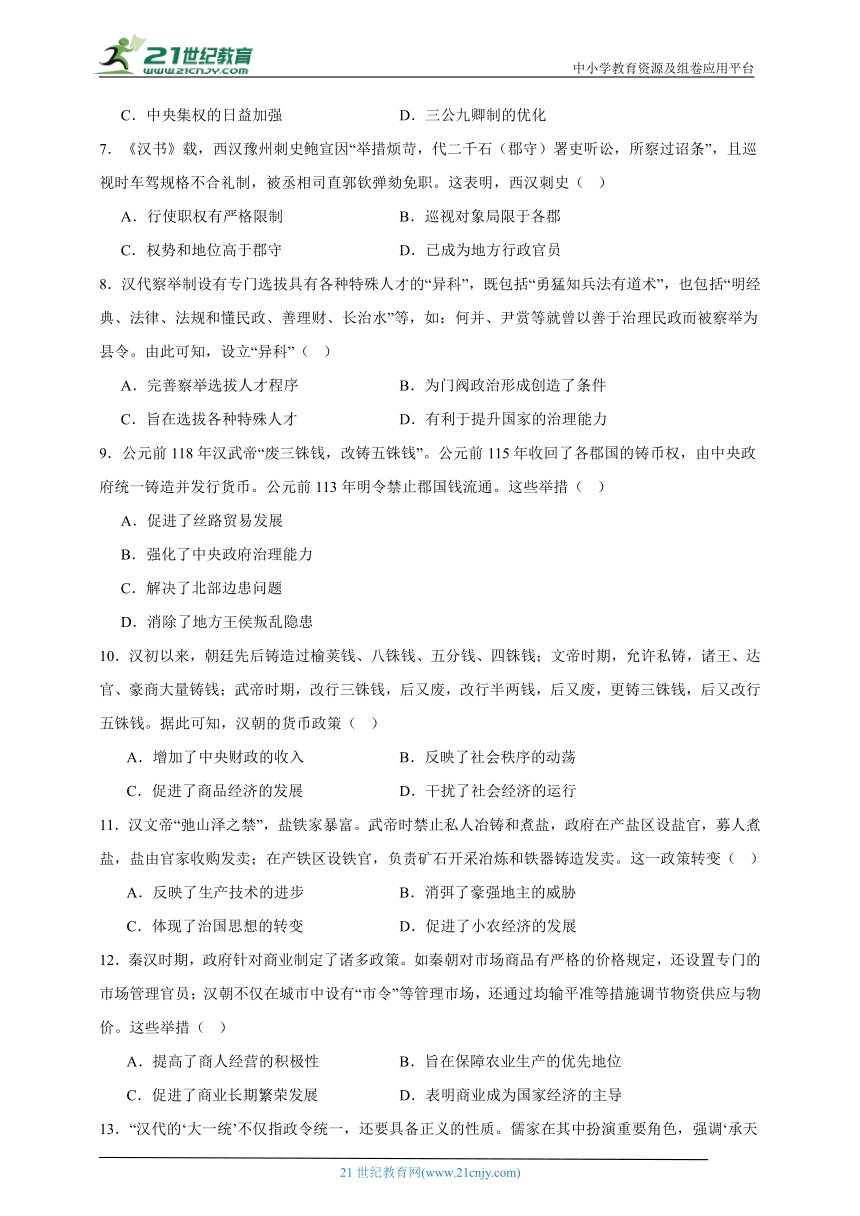

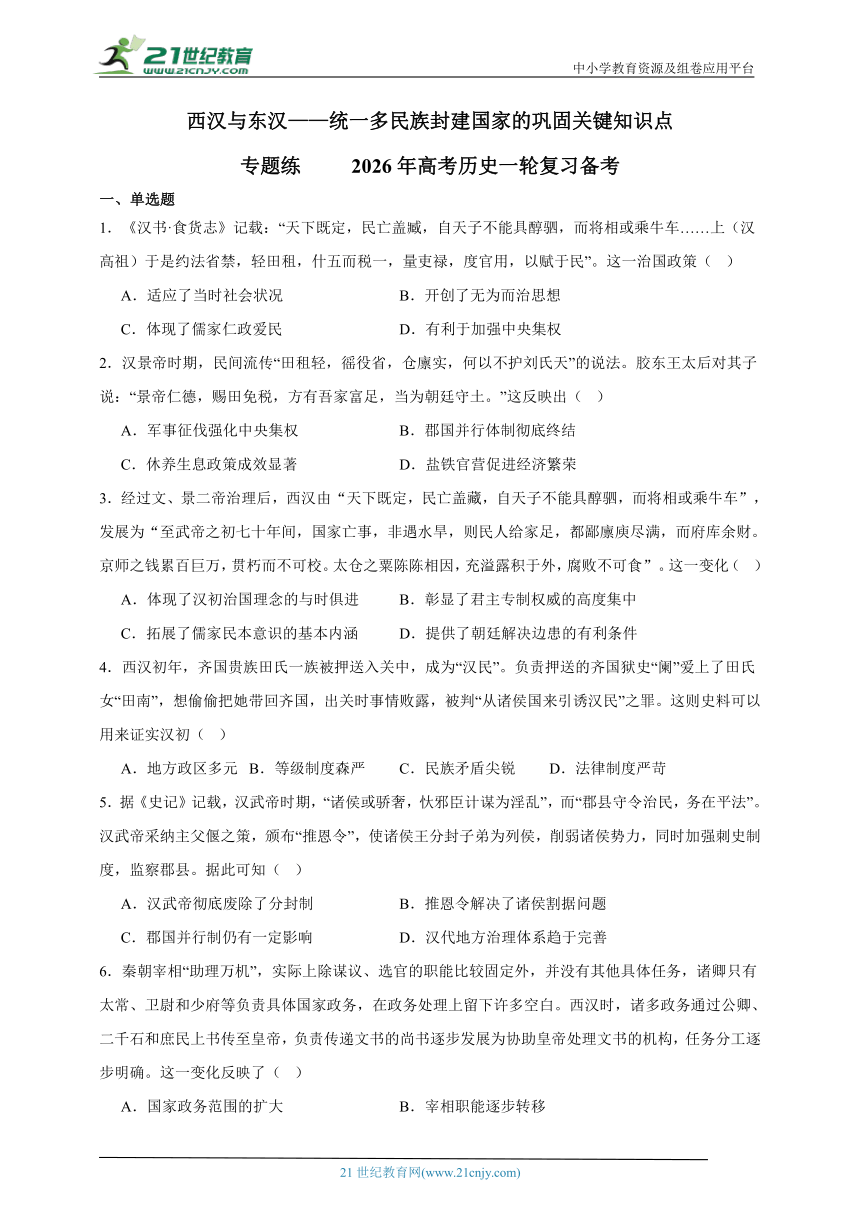

資源預(yù)覽

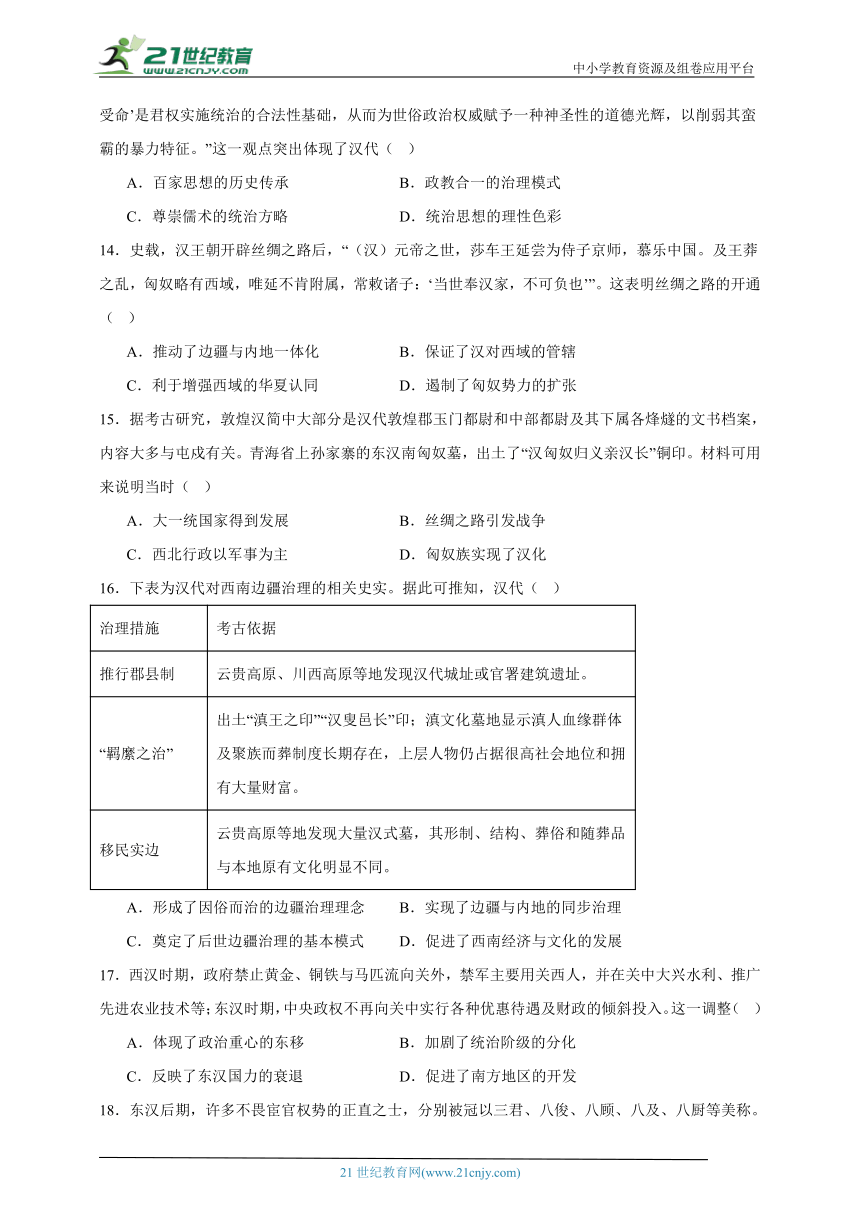

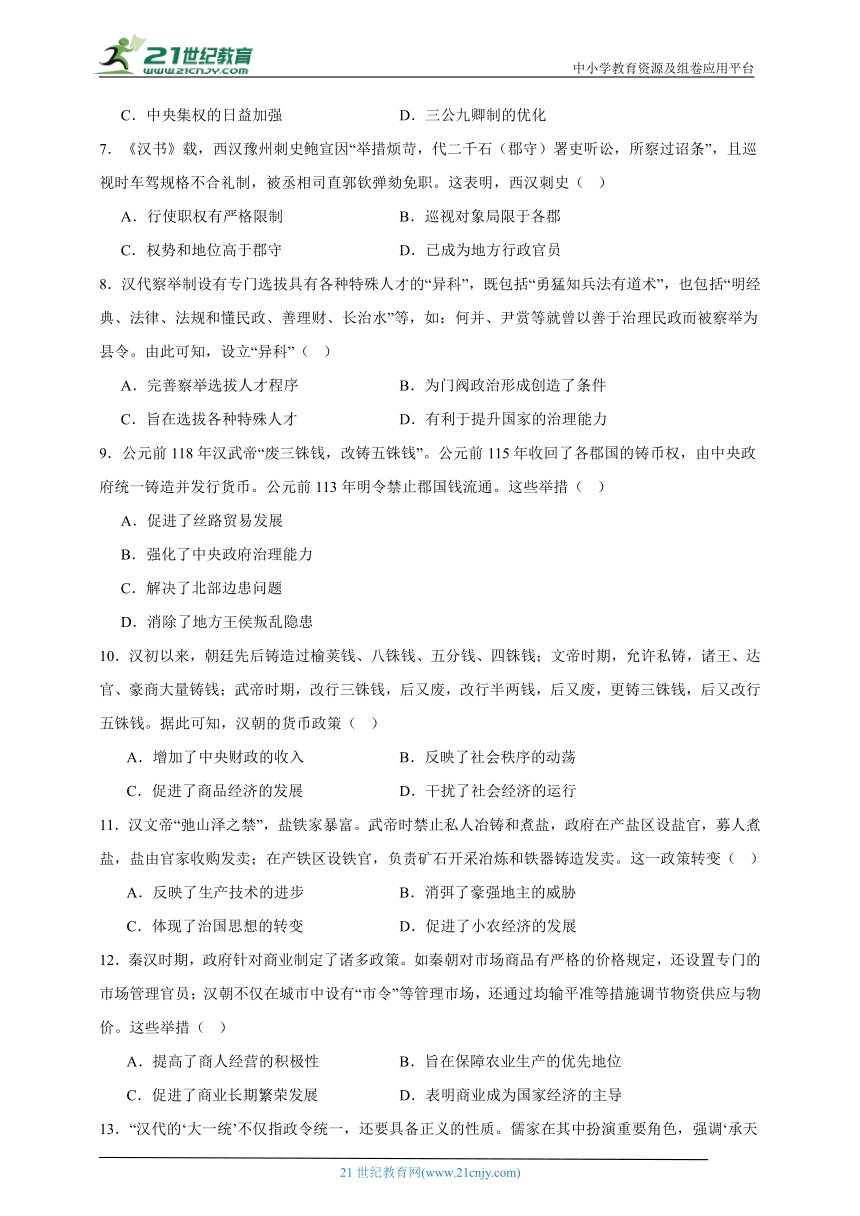

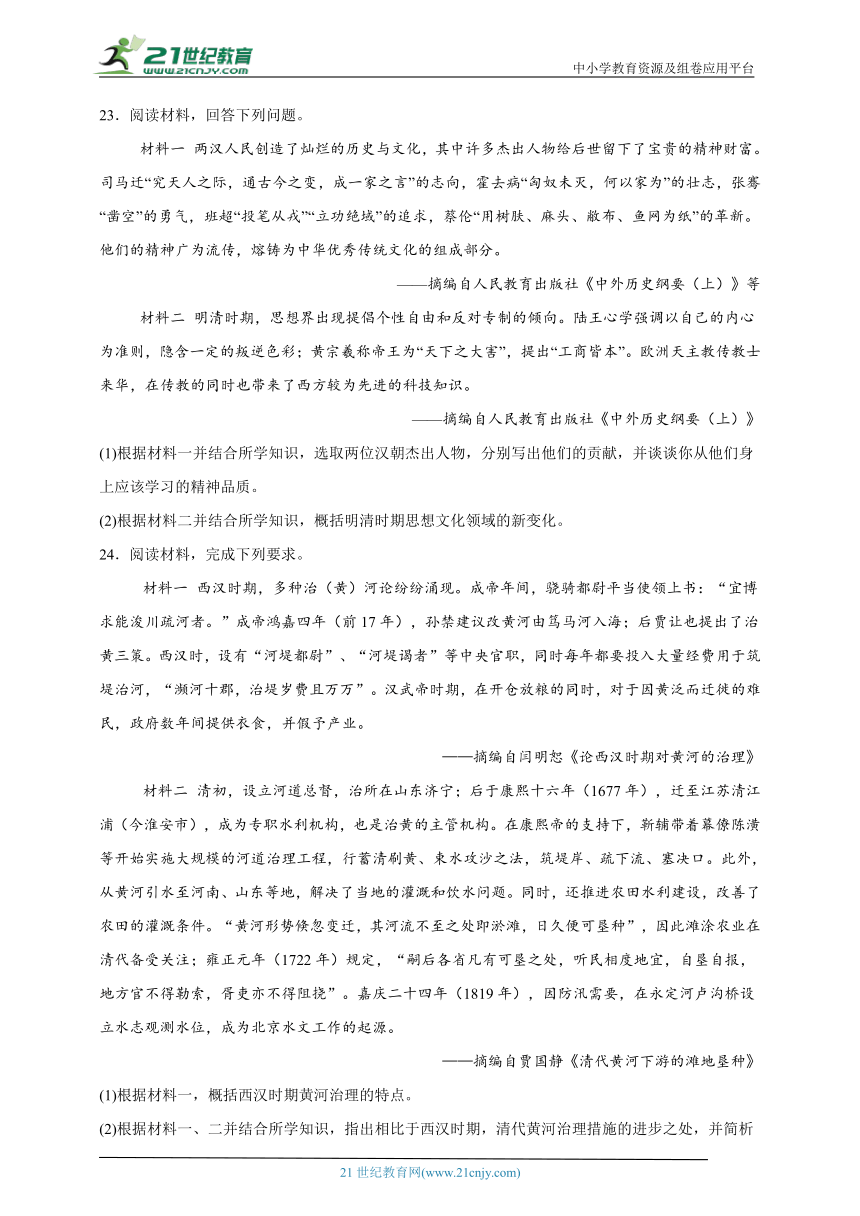

資源預(yù)覽

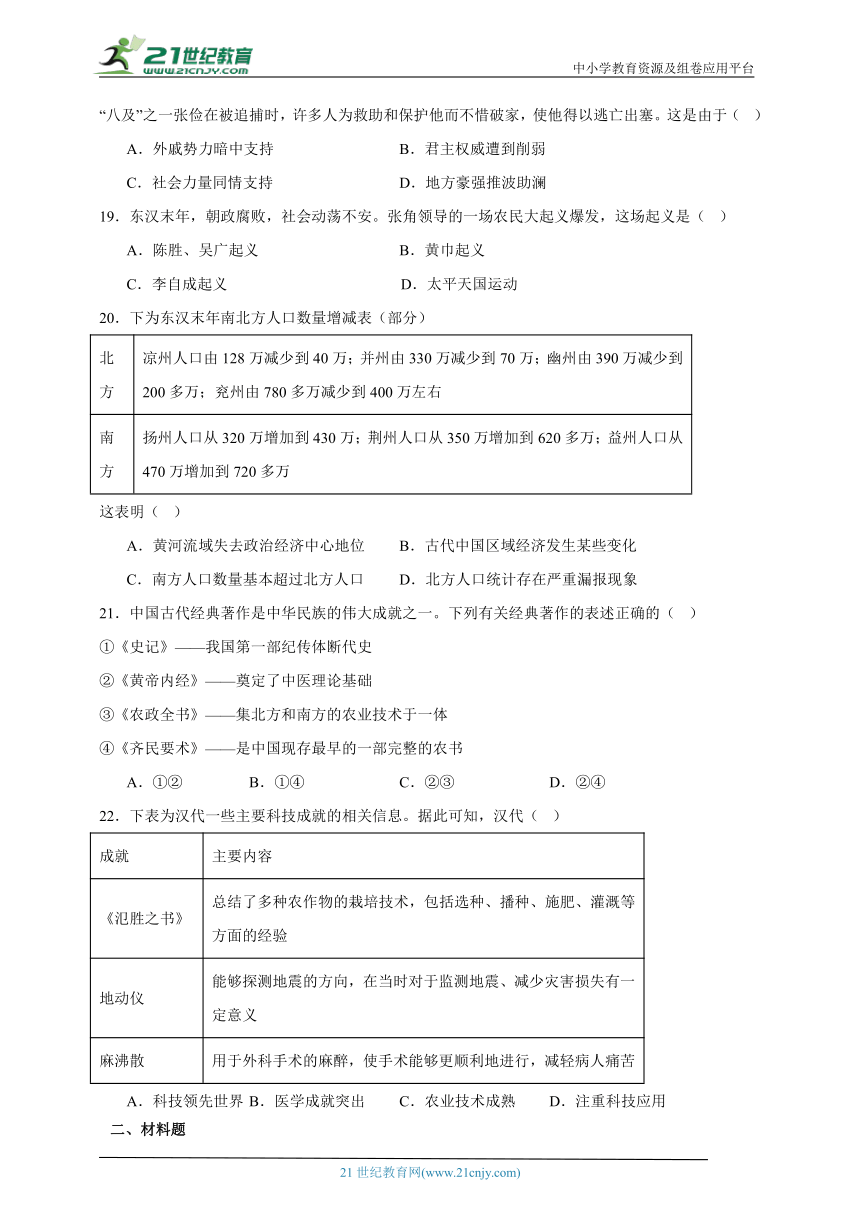

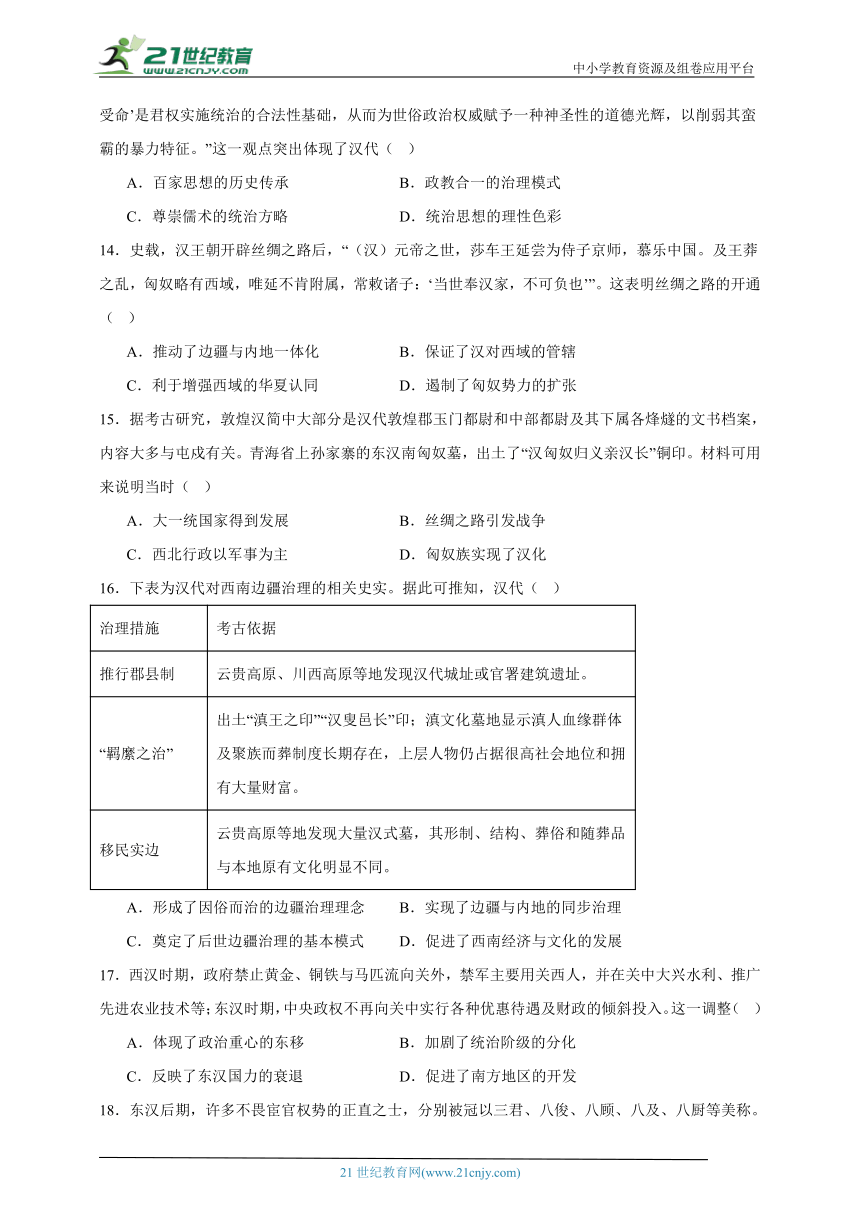

資源預(yù)覽