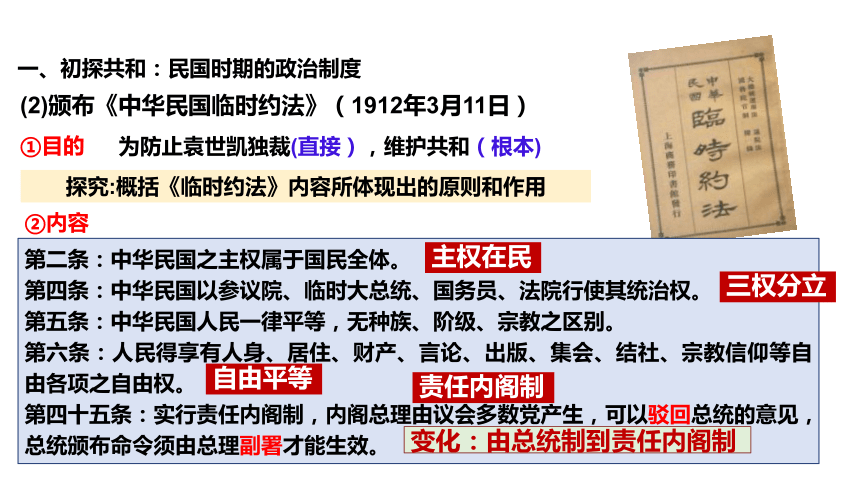

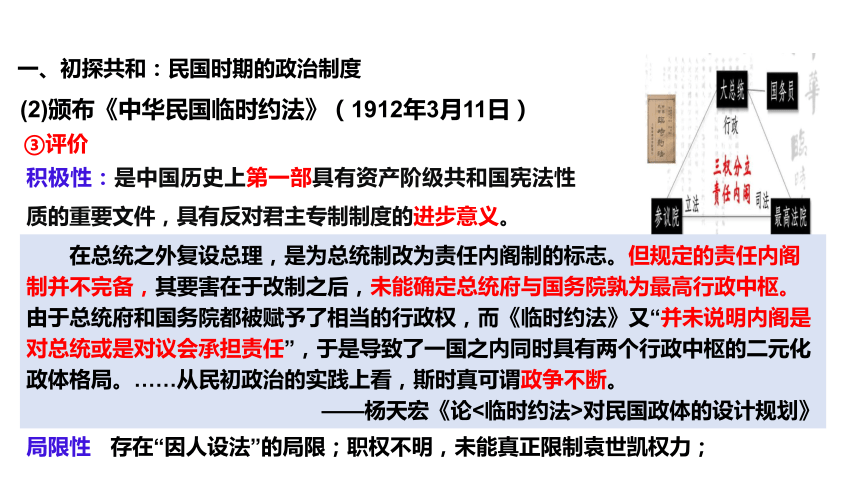

資源預覽

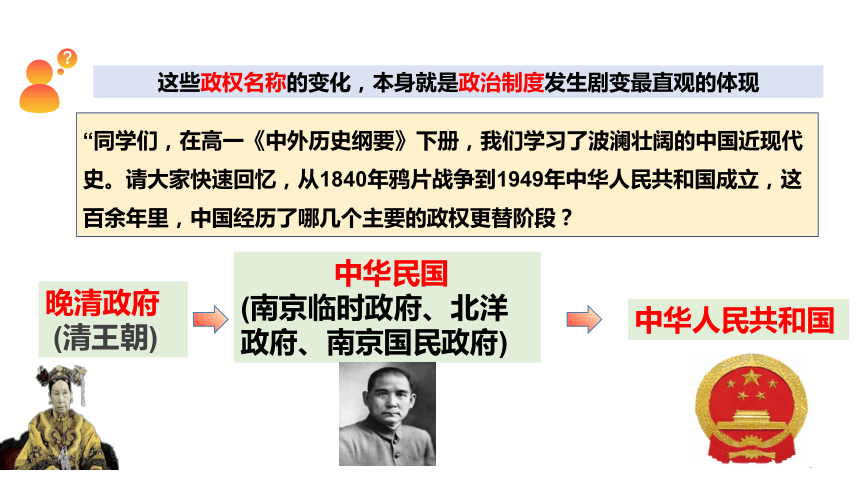

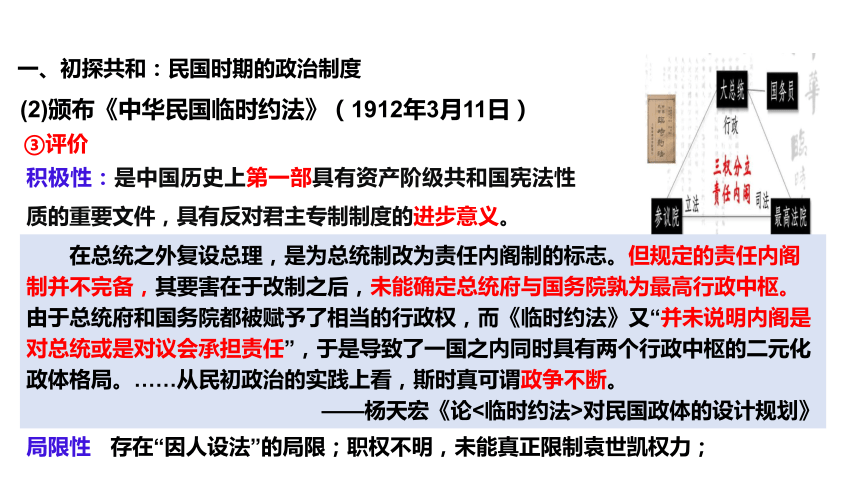

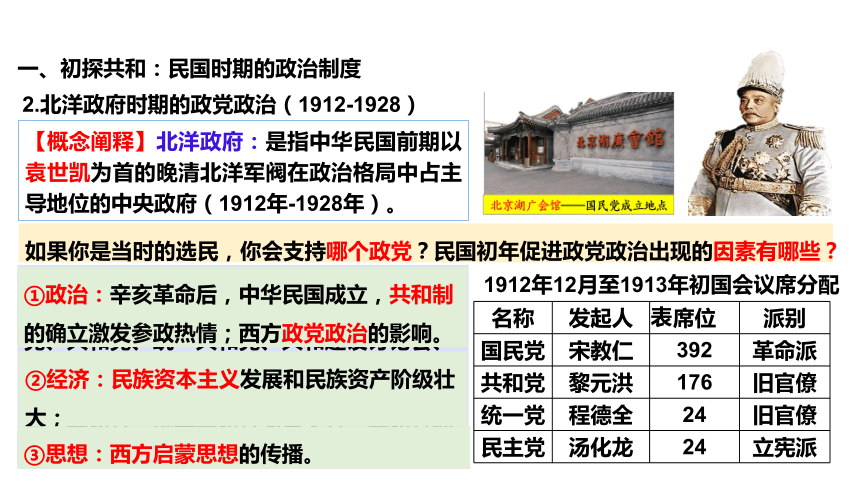

資源預覽

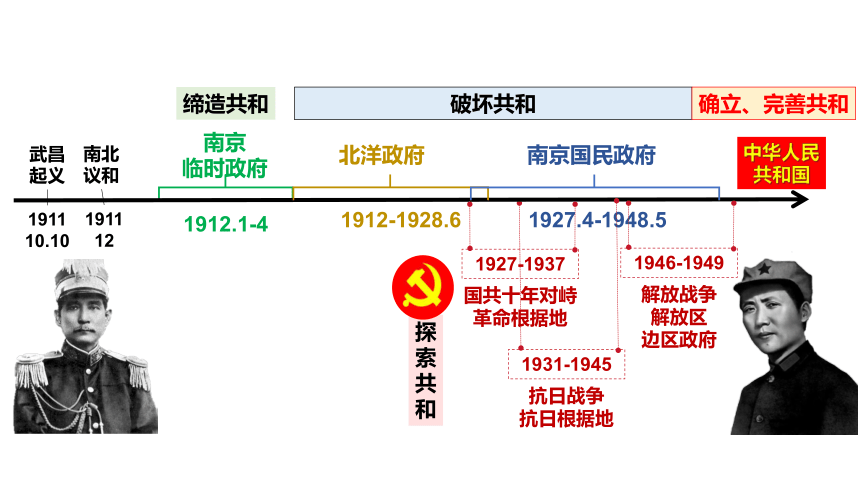

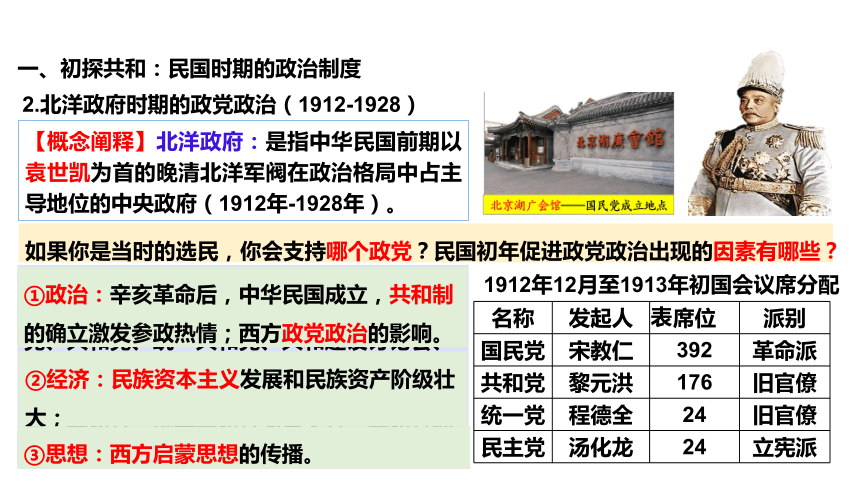

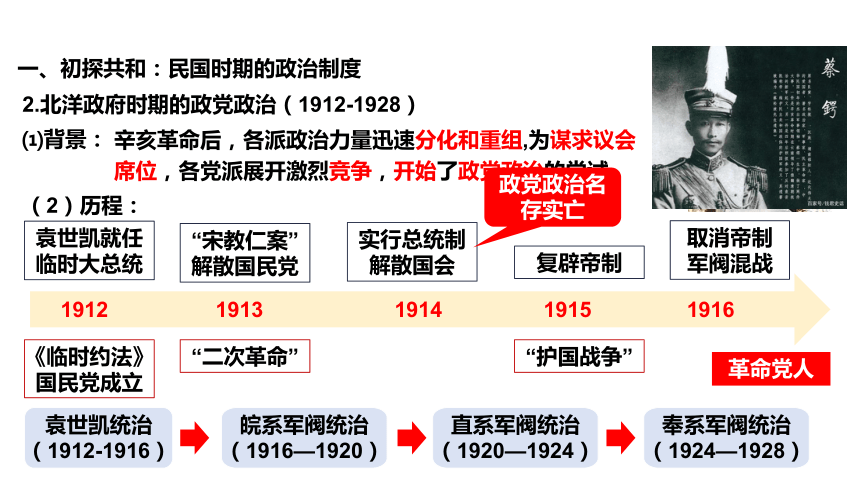

資源預覽

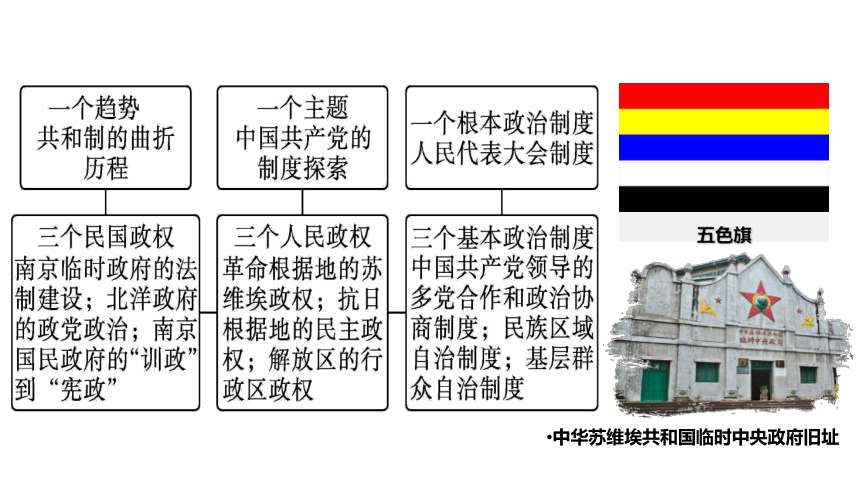

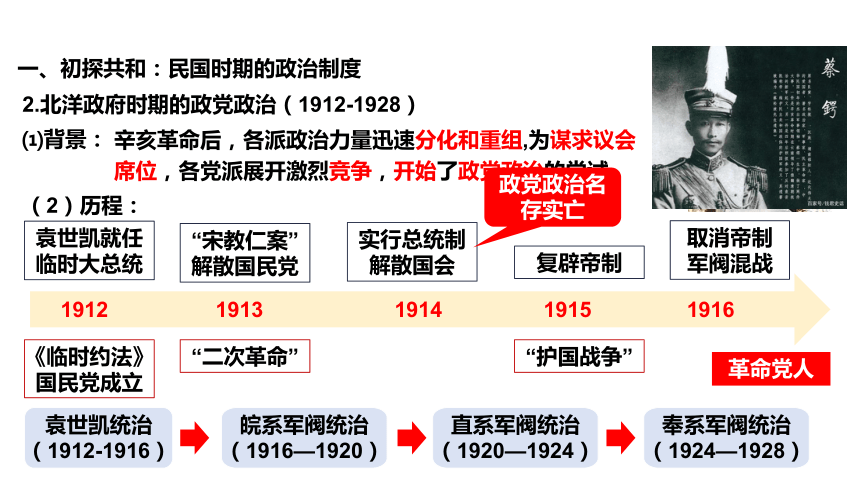

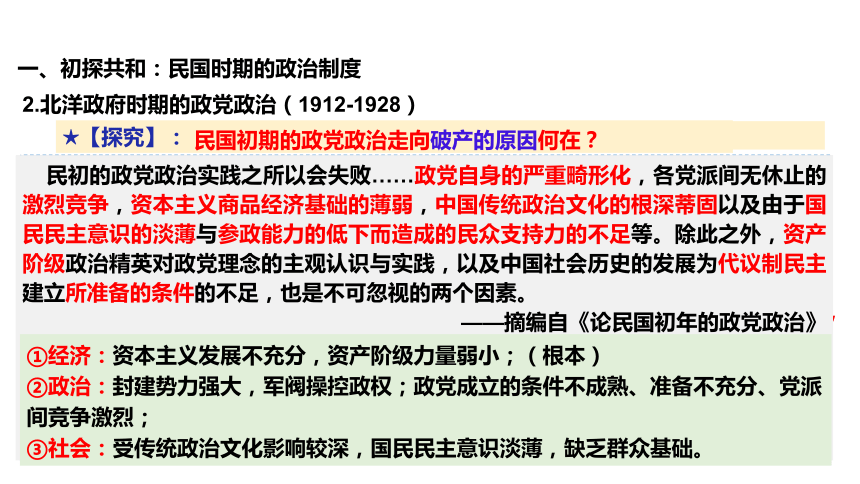

資源預覽