資源簡介

資源簡介

(A20)11-12高中化學大綱版、第三冊、、第3章、第4節、燃燒熱和中和熱( 備課資料)

●備課資料

1.能源資源及其分類

我們經常聽到能源這個名詞,容易望文生義,認為指的就是能量的來源。其實,這種理解并不確切。確切地說,能源是能為人類提供熱、光、動力等有用能量的物質或物質運動的統稱,包括礦物燃料、陽光、流水、波浪、薪柴等。

能源有多種分類。從能源的原有形態是否改變的角度分為自然界現存的一次能源和由一次能源加工轉化而成的二次能源。煤、石油、天然氣、水力、太陽能等是一次能源,煤氣、液化氣、汽油、煤油、酒精等是二次能源。

從能源能否循環再生角度,可將能源分為可再生能源和不可再生能源。煤、石油是古代動植物經長期地質運動作用形成的,開采一點就少一點,這是不可再生能源;像太陽能、風力、地熱或從綠色植物中制取的酒精等,它們可以取之不盡,用之不竭,是可再生能源。

此外,能源還可分為燃料能源和非燃料能源,常規能源和新能源等。

技術上比較成熟,使用較普遍的能源叫做常規能源(如煤炭、石油等)。近幾十年才開始利用或正在研究開發的能源叫做新能源(如太陽能、核能、地熱能等)。

2.化石燃料

目前世界上所需能量主要來自化石燃料——石油,天然氣和煤。化石燃料完全燃燒時,能放出大量的熱。在標準條件下,燃料燃燒釋放出的熱量我們可以用ΔrH表示。

(1)煤及其應用

煤的主要成分是碳、氫、氧三種元素,還有少量氮、硫、磷和一些稀有元素。煤中還會有泥、砂等礦物雜質和水分。碳(以石墨計)在298.15 K時完全燃燒的熱化學方程式為

C(石墨)+O2(g)===CO2(g);ΔrH(298.15 K)=393.5 kJ·mol-1

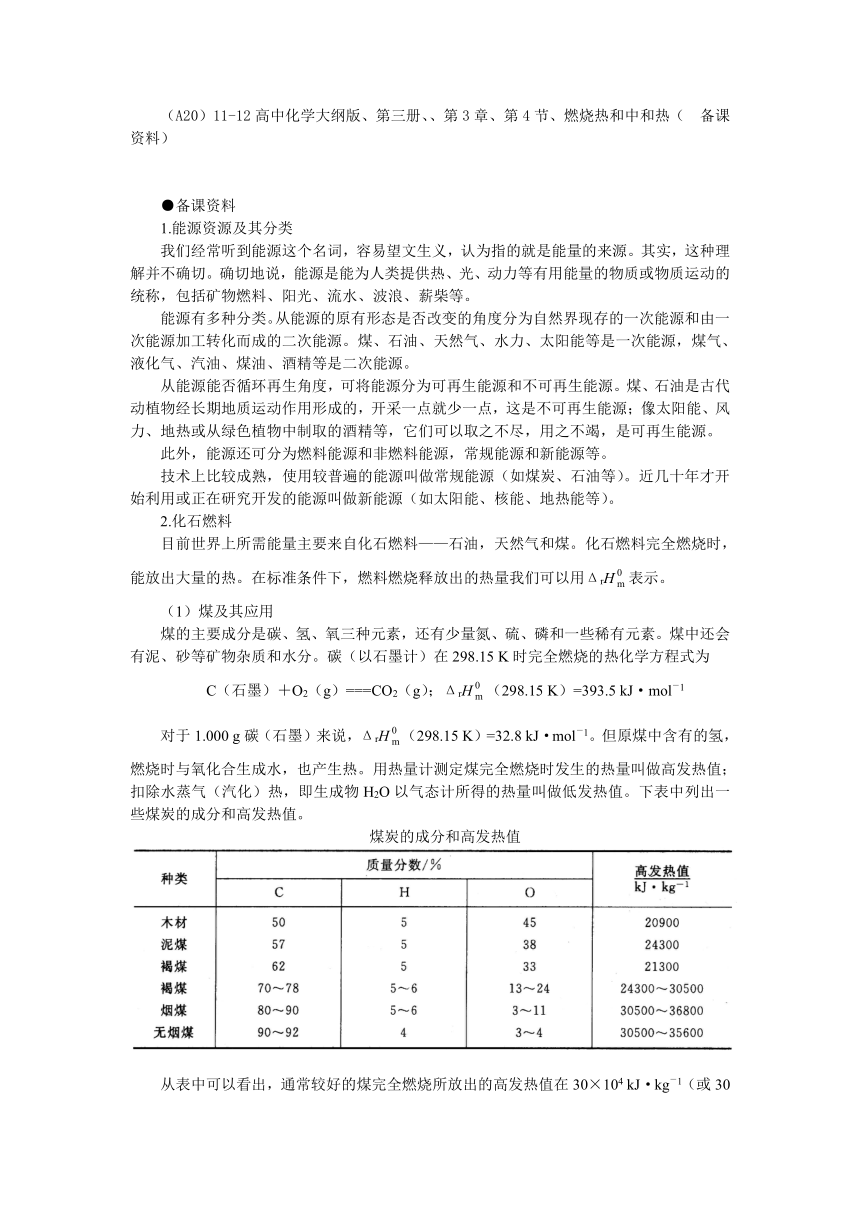

對于1.000 g碳(石墨)來說,ΔrH(298.15 K)=32.8 kJ·mol-1。但原煤中含有的氫,燃燒時與氧化合生成水,也產生熱。用熱量計測定煤完全燃燒時發生的熱量叫做高發熱值;扣除水蒸氣(汽化)熱,即生成物H2O以氣態計所得的熱量叫做低發熱值。下表中列出一些煤炭的成分和高發熱值。

煤炭的成分和高發熱值

從表中可以看出,通常較好的煤完全燃燒所放出的高發熱值在30×104 kJ·kg-1(或30 kJ·g-1)以上。

硫、磷等是煤中的有害成分。硫燃燒變成SO2、SO3和H2S等有害氣體,腐蝕燃燒室,污染大氣。含磷過多的煤不適用于煉鐵,因為磷進入鋼鐵會使鋼鐵發脆。

煤是固體燃料,其最大缺點是燃燒反應速率慢、利用效率低,且不適用于多數運輸業(尤其不適用于汽車)作動力源,還會導致嚴重的大氣污染。從資源、經濟與環境綜合考慮,適宜在煤產地搞熱電聯產,提高煤炭轉換成電能的比重;在城市發展煤氣或液化燃料。

煤炭氣化和液化的方法有幾十種。產品類別也眾多。下面簡單介紹幾種煤炭的汽化燃料和液化燃料。

(1)水煤氣

將空氣通過裝有灼熱焦炭(將煤隔絕空氣加熱而成)的塔柱,則會產生放熱反應,主要反應為:

C(s)+O2(g)===CO2(g),ΔrH(298.15 K)=-393.5 kJ·mol-1

放出的大量熱可使焦炭溫度上升到1500℃左右;切斷空氣,再將水蒸氣通過熱焦炭,發生以下反應:

C(s)+H2O(g)===CO(g)+H2(g),ΔrH(298.15 K)=131.3 kJ·mol-1

生成了水煤氣,按體積分數含有約86%的CO和H2。由于該反應是吸熱反應,焦炭的溫度將逐漸降低,故需要間歇操作。

水煤氣中的CO和H2完全燃燒時可放出大量熱。

CO(g)+O2(g)===CO2(g),ΔrH(298.15 K)=-283.0 kJ·mol-1

H2(g)+O2(g)===H2O(l),ΔrH(298.15 K)=-285.5 kJ·mol-1水煤氣的最大缺點是其中的CO有毒,而且這種制備方法只能間歇制氣,且操作復雜,有待改進。

(2)合成氣

將純氧和水蒸氣在加壓條件下通過灼熱的煤,可使煤中的苯酚(C6H5OH)等揮發出來,并生成一種氣態燃料混合物,按體積分數約含40% H2、15%CO、15%CH4和30%CO2,稱為合成氣。此法不但可直接用煤而不用焦炭,且可進行連續生產。合成氣可用作天然氣的代用品,其完全燃燒所產生的熱量約為CH4(-890 kJ·mol-1)的。

(3)煤深加工技術

煤是一種不能再生的能源,且含有多種寶貴成分,經加工后還可以生成更多用途廣泛的物質。因此,煤雖然可直接用作燃料,但只有對煤實行綜合利用才不失為合理利用自然資源的舉措。除煤的干餾外,還有其他措施。

①煤的氣化。在100多年前,偉大的化學家門捷列夫就提出了設想:將地下的煤就地氣化,然后用管道輸送到地面。當時許多人對此想法予以嘲笑,認為這是異想天開。然而豐富的想象卻是創新的條件之一。20世紀70年代初的石油危機發生后,煤的地下氣化被化學家所重視。其中前蘇聯最感興趣,并在他們解體前終于探索出向煤層加壓通氧的地下氣化法,投資費用比采煤低50%。其原理為:先在地面上每隔一定距離向地下煤層打進氣孔和排氣孔,然后通過進氣孔向煤層鼓入空氣或氧氣,使煤層發生燃燒,結果就產生了CO2,CO2沿著煤層的縫隙向還沒有燃燒的煤層移動并反應生成CO,將CO由排氣孔引到地面。

煤的地面氣化是將煤與有限的空氣和水蒸氣反應,就得到稱為半煤氣的混合氣體;水蒸氣+煤+空氣H2+CO+N2。因其中N2的含量過高而增加運輸負擔,故又將煤在高溫下與水蒸氣反應生成水煤氣(又稱為合成氣):C+H2O(g)CO+H2;半煤氣中的N2和H2及水煤氣中的H2的另一用途是作為合成氨的原料,CO和H2還有更具前途的應用,即一碳化學的原料氣。

②煤的液化。將煤由固體變成液體,最早開始于20世紀初期。將煤加熱到450℃,并加以200 atm的壓力,煤就變成了類似石油的可燃性液體,發明者吉烏斯(德)將其稱為人造石油,同樣在20世紀70年代的石油危機后,人們才重新認識人造石油。為什么固體的煤能變成像石油一樣的液體呢?煤、石油分別是古代地球上的植物和低等動物在漫長的時間內經過地殼內的高溫高壓作用形成的,其中化學元素相同,只是煤中的氫元素比石油中的少一些。因此,往煤中加入氫,再經加熱加壓就成為與石油差不多的物質了。現代煤的液化最常用的方法有直接液化法和間接液化法。直接液化法是把煤粉和煤在液化過程中產生的油跟氫氣混合,在高溫下經催化劑催化,進行加氫解聚反應及脫硫、脫氮、去氧、異構化等反應,生成固液混合物,分離得到的液體即人造石油。間接液化法是先把煤氣化,再將得到的CO、H2在催化劑存在下加熱轉化為人造石油;nCO+2nH2(CH2)n+nH2O;2nCO+nH2 (CH2)n+nCO2;nCO+(2n+1)H2CnH2n+2+nH2O。其優點是不需要另外加H2,且操作簡便,更利于工業化大量生產。可見,在煤液化成人造石油的過程中,還將對人有害的硫等元素除去,減少了對環境的污染,這是煤的液化受到人們重視與歡迎的另一原因。例如:

在100 kPa和200℃并有適當催化劑存在時,CO和H2能反應生成烴,大都為3~20個碳原子的多種直鏈烷烴和烯烴的混合物,例如:

6CO(g)+13H2(g)===C6H14(l)+6H2O(l)

8CO(g)+17H2(g)===C8H18(l)+8H2O(l)

8CO(g)+4H2(g)===C4H8(g)+4CO2(g)

從而可制得汽油、柴油和液化石油氣,但目前成本還偏高。

據最近報道,我國科學院將啟動“煤變油”工程。關鍵技術催化劑研究一旦獲重大突破,萬噸“煤變油”裝置將崛起山西,這必將大大優化我國的能源結構,并促進中西部經濟發展與改善大中城市的生態環境。

3.石油和天然氣

石油又稱為原油,是多種碳氫化合物的混合物,其中含有鏈烷烴、環烷烴、芳香烴和少量含氧和含硫的有機物質。石油經過分餾和裂化等加工過程后可得到石油氣、汽油、煤油、柴油、潤滑油等一系列的產品。與外國石油相比,我國大部分石油具有以下特點:輕質油收率較低;原油中烷烴多,其中正烷烴含量高;渣油中瀝青質少,含硫量低,但含氮量偏高,釩含量很低,鎳含量中等。

石油深加工后,可得到按碳原子數由低到高的石油氣、溶劑油、汽油、煤油、柴油、潤滑油、石蠟、瀝青等。

石油加工產品中最重要的燃料是汽油。汽油中最有代表性的組分是辛烷(C?8H?18)。辛烷完全燃燒的熱化學方程式可表達如下:

C8H18(l)+O2(g)===8CO2(g)+9H2O(l)

ΔrH(298.15 K)=-5.44×103 kJ·mol-1

對于1.000 g C8H18來說,ΔrH(298.15 K)=-47.7 kJ·g-1。

需要指出的是,有時是蒸餾后直接得到的汽油品質較低,即汽油的辛烷值低。辛烷值是衡量其油品高低的量度。為提高汽油的辛烷值,方法很多:

①在汽油中添加抗爆劑——四乙基鉛[(C2H5)4Pb]。加0.1%的四乙基鉛可以使直餾汽油的辛烷值提高14~17。辛烷值越低,加四乙基鉛的作用越明顯。然而四乙基鉛在燃燒過程中分解出鉛,隨后氧化成PbO并沉積在氣缸中,為防止PbO的沉積,往往在汽油中加入二溴乙烷(BrCH2CH2Br)使鉛形成PbBr2隨廢氣一道排出。由于四乙基鉛有劇毒,含鉛的燃燒廢氣也是大氣中鉛污染的主要來源。它對胎兒的危害極大,現在我國已基本上淘汰了含鉛汽油。

②加工成調和汽油。近十幾年來,含氧化合物作為高辛烷值汽油的調和組分有了較大的發展,其中,在汽油中加入3%~15%的甲醇可大大提高汽油的辛烷值。如:在汽油中加入甲醇后,可使辛烷值提高到130。

③裂化汽油。目前采用的汽油裂化方法一般是催化裂化,一般不采用熱裂化。

天然氣是一種低級烷烴的混合物,主要組分為甲烷(CH4),還含有少量乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)等。甲烷完全燃燒的熱化學方程式為:

CH4(g)+2O2(g)===CO2(g)+2H2O(l) ΔrH(298.15 K)=-890 kJ·mol-1。

對于1.000 g CH4來說,ΔrH(298.15 K)=-55.6 kJ·g-1

汽油和天然氣使用方便,燃燒熱大。但由于能源消耗急劇增長,而蘊藏量畢竟有限,所以除了化石燃料外,還必須開發多種能源。

4.風能

風能是一種自然能源。據估計,太陽輻射到地球上的熱能(內能)約有20%被轉換成風能,相當于148000億噸標準煤的能量,是現在全世界一年所消耗能量的100倍。

在美國加利福尼亞山區,數以千萬計的風車拔地而起,如同種莊稼般地被安裝在曠野、山谷,5年時間就裝配上13000多臺,形成了蔚為壯觀的“風車田園”。美國加利福尼亞阿爾蒙特山的風力發電場是目前世界上最大的風電場。1992年4月裝機容量73.7萬千瓦。1991年共發電11億千瓦·時,占美國風力發電的39.3%。

風力發電場過去直譯為“風力田”。因為它形象地描繪了把許多風力發電機(簡稱風力機)安裝在一片土地上,正如種莊稼一樣。現在國內較習慣叫“風力場”或“風電場”。

由于美國開發風電場的成功,北歐及世界上許多地方也都紛紛建立起風電場。

我國風力發電場的發展也很迅速。截止1992年,我國已建設10座小型風電場,總裝機容量11420千瓦。其中以新疆達坂城風電場規模較大。其他一些風力場分布在:內蒙古的朱日和、商都,福建的平潭島,廣東的南澳島,浙江的嵊泗島、大陳島,山東的榮成、長島,遼寧的瓦房店等地。

在所有的風力發電場中,新疆達坂城風力發電總裝機容量4450千瓦,居全國風力發電前列,內蒙古朱日和至1893年前,裝機總容量達3300千瓦,是我國第二大風力發電站。

據美國電力研究所預測,到2010年,美國的風力發電規模將達5000萬千瓦。目前,美國對風車進行了改革,引進空氣動力學和微電子技術,做到風車的葉片能隨風速的大小隨意旋轉,風力發電全部計算機化,從而使發電能力成倍提高。預計到2000年,風力發電的成本將降到目前的1/7。

到1995年底,德國安裝了超過100萬千瓦功率的風力發電設施。這年德國共有17億至19億千瓦·時由風力發出的電輸向公共電網。而1994年,德國的風力發電量卻還只有9.4億千瓦·時。可見德國風力發電發展迅速。1989年德國還只能安裝發電能力為50至80千瓦的風力發電設備。現在,500~600千瓦的風車已經批量投放市場。

丹麥在哥本哈根南部洛南島附近建成了一個規模較大的風力發電場,預計到2005年,該國風力發電將達120萬千瓦,占該國所需電力的10%。

瑞典計劃在波羅的海122千米長的海岸線安裝97個風力發電站。

英國正實施一項浮動風力計劃:將風車裝在深海試驗平臺上進行風力發電。如試驗成功,則會成為海洋風力發電的先驅。

前蘇聯有科學家提出利用對流層風力發電的設想,因為在離地面10千米~12千米的大氣對流層,其風速每秒可達25米~30米,所以設計者考慮將質量為30噸的風力發電機,用氣球升到對流層進行發電,這樣將大大提高發電效率。這種設想確實別出心裁。

風力發電,前途光明!

5.太陽能的利用

太陽內部不停地進行著熱核反應(氫變為氦),同時釋放出巨大的能量。地球每年所接收的太陽能至少有6×1017kW·h,相當于74萬億噸標準煤的能量。可見利用太陽能的潛力很大,開發利用太陽能大有可為。

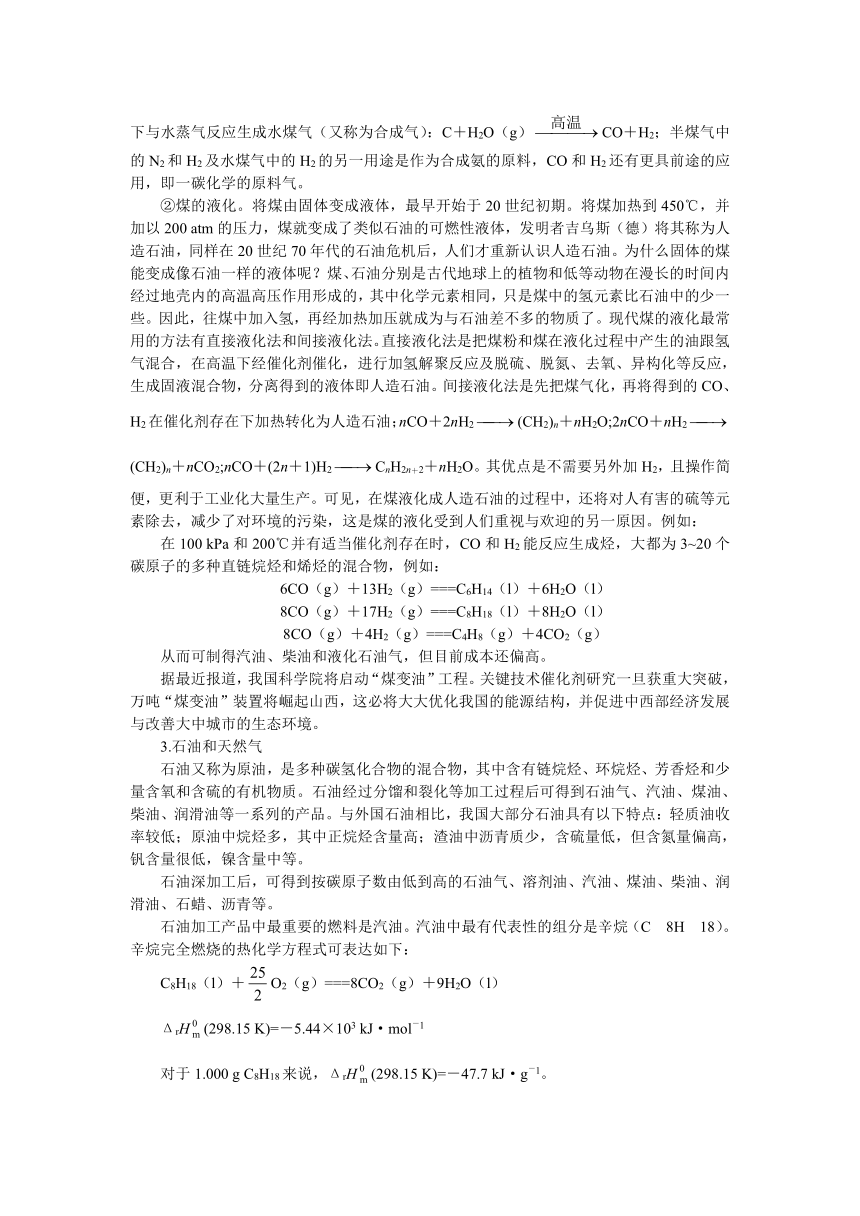

人類不能直接利用太陽能,需要通過轉化后才能利用。下圖是利用太陽能的主要途徑。

開發利用太陽能存在兩個關鍵問題,即如何提高太陽能的轉換效率和降低成本。

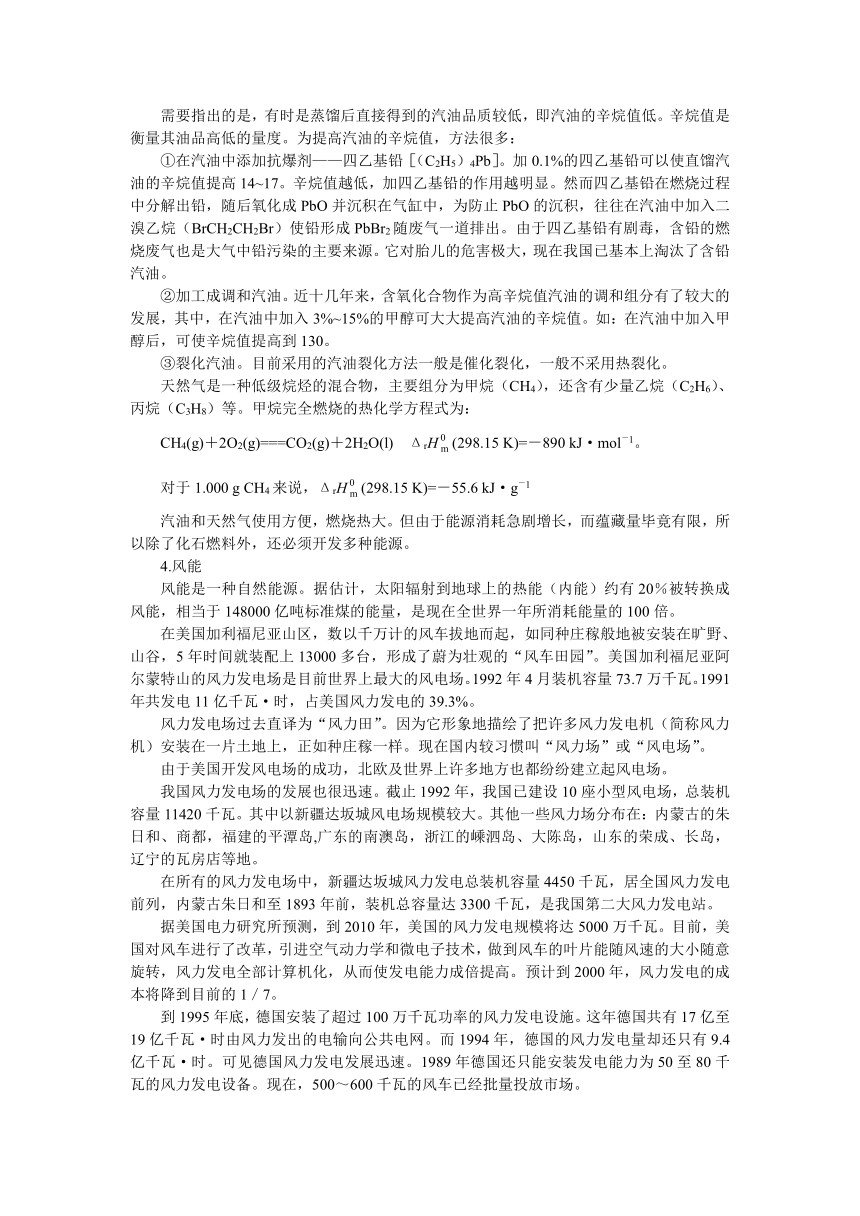

利用太陽能的設備,按其結構可以分為聚光式和非聚光式兩大類。非聚光式集熱器是利用熱箱原理(也稱溫室效應)將太陽能轉變為內能的設備。聚光式集熱器利用聚焦原理,即把太陽光聚集在較小的面積上。增大單位面積的輻射強度,從而使集熱器獲得更高的溫度。下圖(a)、(b)是兩種利用太陽能的設備。

家用真空管太陽能熱水器是一種非聚光式利用太陽能的設備,如圖(a)所示。它主要由固定在一塊白色漫反射平板上的若干支全玻璃真空集熱管組成集熱器,對貯水箱中的水進行加熱。全玻璃真空集熱管像一個拉長的暖水瓶,由兩根同心圓玻璃管組成,內、外圓管間抽成真空(真空度以5×10-3 Pa為宜),并將太陽選擇性吸收涂層沉積在內管的外表面,形成吸熱薄膜,把太陽輻射能轉換為熱能,加熱管中的水。

6.干凈的核能

自從用火以來,人類的能源結構已經歷了三次大轉變,而每一次轉變都伴隨著人類文明邁上一級更高的臺階:第一次在18世紀,煤的普遍使用促進人們發明了蒸汽機、推進了技術革命,人類順利進入了工業社會;第二次是在1865年,石油取代了煤的主宰地位,人類社會隨之邁向現代化;第三次則是進入本世紀70年代以后,核能應用的迅速崛起,標志著又一個新時期的到來。第一次的大轉變,都是以跳躍式的能耗大增長為基礎的。如1950年全世界僅消耗了標準煤27億噸,到1978年,消耗量為90多億噸,28年增長了2.5倍,到90年代初,消耗量上升為100多億噸,十幾年就增長了10億噸。經濟發展得最快的日本,能量消耗增長得更快,達到了11.3倍!可見,要獲得更快的發展,能量消耗的增長也必將更多更快。而據世界能源大會的資源調查,現在地球上的煤只能再采200多年,石油則更少,只能再采三十幾年,便面臨枯竭。

人類從來都沒有停止過對科學的探索。幾百年來,人類都以化石燃料作為能源,致使人類賴以生存的地球遭到很大的破壞,產生溫室效應、酸雨、臭氧空洞等。同時,由于化石燃料的大量開采,地球上的化石燃料正逐漸變少,乃至枯竭,因此,為保護地球,人類現正在探索未來的清潔能源。核能便是其中的一種。

首先,核能具有無比巨大的供能潛力,就發電而言,只要用1噸鈾235就可替代250萬噸優質煤,如果用氘,1噸氘則可相當1000萬噸煤。可見,也只有核能才能經得住當今經濟對能源的大量需求,此外,運用核能還可節約大量運費、運力和車船消耗,騰出大量常規化石燃料用作化工原料,提高自然資源的利用價值。

其次,地球上核燃料幾乎是用之不竭的,熱核材料氘、氚可以用上百億年;裂變材料用上千余年可綽綽有余。

第三,核燃料實際上是比較清潔的。以往使用化石燃料,會產生大量煙塵、廢氣和煤渣等垃圾。自工業革命以來,人類已向大自然排放了數十億噸的毒性污染物,破壞了人類賴以生存的生態環境,造成了酸雨、溫室效應和許多公害病。據前蘇聯統計,住在火電廠周圍的居民得癌癥的人比核電站周圍的居民高30倍。在核電站,工作人員只要在窗明幾凈的主控室中就可監視與操縱全部運行狀況,對環境也幾乎沒有什么污染。

第四,核電站的綜合運行成本低,實際上只有火電廠的一半。雖然它的造價由于技術、設備和安全防護設施等要求高而比一般電廠貴得多,但是它在燃料與運輸上的花費同火電廠相比就顯得微不足道。

第五,核電站十分安全,當今核電站所大量采用的壓水堆,在防護方面考慮得很周全。如前所述,它不像前蘇聯切爾諾貝利核電站所采用的老式的石墨水冷堆那樣,防護措施不很完善,蒸汽輪機是用帶放射性的蒸汽推動的,容易造成核外泄,污染環境和發生失水、爆炸與石墨燃燒等事故。

只要按規程操作,壓水堆就可保證將周圍環境的輻射劑量限制在許可范圍之內。

不過,核廢料的安全處理仍是各國科學家關心的問題。

目前的核電站都是依靠核裂變反應獲得能量,但裂變反應會產生大量的核廢料,而這些核廢料會產生嚴重的放射性污染。隨著核電的發展,核廢料會越積越多,到現在為止還沒有找到對這些廢料的永久性處理辦法。它是發展核電事業的一個潛在的危險。

為了克服核裂變反應這一棘手的問題,科學家們正在探討利用核聚變反應獲取核能。所謂核聚變就是幾個輕核(如氫)聚合成一個重核,在這一過程中會放出遠大于裂變反應所放出的能量。天文學家發現,太陽上80%是氫,如果太陽能真是核反應提供的,那這種核反應很可能就是氫核聚變。1938年,美國物理學家貝特證明了,在太陽的高溫下,失去了電子的氫核會結合成一個雙質子。但這種核不穩定,其中的一個質子會馬上放出一個正電子而變成中子,使雙質子核變成氫的同位素氘。在高溫動能的驅使下,兩個氘核又會合成一個氦核,并放出巨大的能量。這種反應不僅能量更大,而且反應的生成物是穩定的元素,沒有放射性污染。如果能利用這個能源,是再好不過的了。

但是,核聚變反應的超高溫條件是人類在地球上所達不到的。要想在地球上使氫發生聚變,需10億度以上的高溫。1944年,費米指出用氫的同位素氘和氚做燃料,只需5千萬度就可以發生核聚變。但是,這樣的高溫在實驗室里也還是達不到的。第一顆原子彈爆炸之后,人們想到,可以用裂變反應所產生的超高溫來實現核聚變反應,這也就是氫彈的原理。

與裂變反應不同,聚變反應的原料氘就存在于普通水中,而海水在地球上取之不盡,用之不竭。據計算,一桶海水中能提取的氘的能量相當于300桶汽油。可見,一旦核聚變能被利用起來,將使人類徹底擺脫能源危機。現在的關鍵問題是高溫問題和控制問題。科學家們已經發展了幾種有效的方法,例如用激光點火,用強磁場約束反應材料等。但這些方法還在進一步發展之中。我們期望,第一家核聚變發電站能在21世紀建立起來。

氫能是一種理想的、極有前途的二次能源。氫能有許多優點:氫的原料是水,來源不受限制;氫燃燒時反應速率快,燃燒熱值大[ΔrH(298.15 K)=-286 kJ·mol-1,ΔrH0(298.15 K)=143 kJ·g-1];更突出的優點是氫燃燒的產物是水,不會污染環境,是最干凈的燃料。另外,氫能的應用范圍廣,適應性強。

目前工業上制取氫的方法主要是水煤氣法和電解水法。由于這兩種方法都要消耗能量,還是離不開化石燃料,所以不理想。目前認為最有前途的方法是光解水,即在催化劑存在時,吸收太陽光輻射使水分解為氫氣和氧氣:H2O(l) H2(g)+O2(g)

光催化劑是多種多樣的,主要有金屬氧化物、半導體電極、藍綠藻等低等植物等。目前,應用各種光催化劑使水光解的方法仍處在試驗階段。預計在本世紀末或下世紀初會有大的突破。

氫氣密度小,不利于貯存。例如,在15 MPa壓力下,40 dm3鋼瓶只能裝0.5 kg氫氣。若將氫氣液化,則需耗費很大能量,且容器需絕熱,很不安全。最有發展前途的貯氫方法是用固態金屬氫化物貯氫。例如,鑭鎳合金LaNi5能吸收氫氣形成金屬氫化物:LaNi5+3H2LaNi5H6。

加熱時,LaNi5H6又可放出氫。LaNi5合金可相當長期地反復進行吸氫和放氫,且貯氫量大,1 kg LaNi5合金在室溫和250 kPa壓力下可貯15 g以上氫氣。除鑭鎳合金外,還有多種合金也能貯氫。目前正在開發、研究以進一步提高貯氫性能,使其成為既安全、方便,又經濟的貯氫方法。

目前有關氫能利用的許多工作尚處于試驗階段。氫能可以發電、供熱、提供動力。它可以取代現有的幾乎所有的能源,而且有這些能源所沒有的高效、清潔、安靜的優勢。例如,液態氫已被用作人造衛星和宇宙飛船中的能源。1980年我國研制成功了第一輛氫能汽車。1985年原蘇聯也利用Ti、Fe、V合金氫化物進行了用氫氣和汽油作為汽車的混合燃料的試驗,若在汽油中加入質量分數約為4%的氫氣,則可節油40%,廢氣中的CO也可減少90%。預計不久的將來,氫能不僅可以廣泛地作為汽車、飛機、輪船、火車等的動力,而且可以成為工業和生活中的重要能源。

近年來,科學技術迅猛發展,1997年后曾經有許多研究小組報道過納米碳管貯氫,但總是好得令人不敢信。直到1999年,我國沈陽金屬研究所材料科學家成會明等在權威性的雜志《Science》286期第1127頁上發表了一篇引起轟動的文章,稱:在室溫、100個大氣壓下,他們在納米碳管里儲存了達4.2%(質量)的氫氣,碳氫原子比為2∶1,在室溫下將壓力降低到常壓,80%的氫便釋放出來,再稍微加熱,其余的氫也放了出來。該文的數據具體而翔實,叫人們不得不信。2000年1月6日,我國525名兩院院士投票評選出1999年中國十大科技進展,其中第二條是儲氫納米碳管研究獲重大進展。

*研究性課題推薦

課題1:煮沸一定質量水消耗煤氣量的測定

實驗目的:

①學會測定煤氣量的方法,分析通過實驗得到的提高熱利用率的各種方法;

②學會用對比實驗得到結論的科學方法;

③利用家庭條件,自己設計實驗步驟,完成實驗報告。

實驗步驟:

(1)取2 L~3 L冷水(可用1.25 L普通塑料飲料瓶作量器)加入鍋中,記錄煤氣表讀數。點燃煤氣,并將煤氣灶內外圈火焰都開足,記錄時間(精確至秒),當水沸騰時(有大量氣泡出現時),熄滅火焰,記錄所用時間和煤氣表讀數。

在相同條件下,用內外圈中火、內圈小火加熱,再做2次實驗。把實驗結果記錄于下表:

(2)在煤氣灶上加防風罩或用保溫鍋,在其余條件相同的情況下,再做上述實驗。自行設計實驗條件、實驗步驟并自己編制記錄表。

(3)比較實驗數據的差異,分析造成差異的原因,得到節約煤氣,提高熱利用率的方法,并完成實驗報告。

課題2:不同品牌煤氣灶熱量利用率的比較。

背景:前述專題導讀“煮沸一定質量水消耗煤氣量的測定”實驗中某校學生設計了許多方案,除不同火焰外,還有不同盛水容器(水壺、飯鍋、炒鍋等),不同容器材質(鋁、銅、不銹鋼等),得到了許多數據,并計算出粗略的熱量利用率。

觀察:在數據分析中,發現采用相同材質的同種容器,并用相同火焰、相同室溫等,即控制已知的變量,卻得到了不同的數據。

產生課題:大家討論中,有學生提出,這是在不同家庭中進行相同的實驗,是否與煤氣灶的質量有關呢?這種嘗試性回答,形成了課題:“不同品牌煤氣灶熱量利用率的比較”。

假設:不同品牌煤氣灶有不同的熱量利用率(煤氣灶的質量指標之一)。

實驗過程:請同學們自行設計,建議采用3~4種不同品牌(記錄其價格)作實驗。

結論:如有不同數據,則接受假設,反之則拒絕假設。若假設成立可形成以下被稱為“模型”的分析意見:不同品牌的煤氣灶因其不同的結構設計、零件質量、裝配水平有不同的熱量利用率。

思考:作為商品,煤氣灶的價格有哪些構成因素?

展開更多......

收起↑

資源預覽

資源預覽